- 武汉理工大学木士春教授、曾炜豪助理研究员团队,AM:跨尺度理解锂离子电池三元层状氧化物正极材料的失效机理

- 来源:木士春教授研究团队 个人网站 2025-10-28

苏俊 科学材料站 2025年10月28日 10:26 安徽

科学材料站文 章 信 息

锂离子电池三元氧化物正极材料的多尺度失效机理

第一作者:苏俊

通讯作者:曾炜豪*,木士春*

单位:武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室

科学材料站

研 究 背 景

锂离子电池(LIBs)因其高能量密度、长循环寿命和良好的安全性,在电动汽车和便携式电子设备中得到广泛应用。正极材料是影响电池性能的关键因素之一,其中镍钴锰(Ni-Co-Mn)三元层状正极材料(LiNixCoyMn1-x-yO2,简称NCM)因其高能量密度、可调节的电压平台和良好的倍率性能,已成为电动汽车电池的主流正极材料。然而,NCM氧化物在实际应用中面临失效的问题,严重限制了其大规模应用。NCM正极材料的失效是一个复杂的多尺度过程,涉及原子、颗粒和电极等多个尺度上的结构退化,这些退化过程由机械、化学和电化学因素的相互作用驱动,难以解耦,最终影响电池的活性、寿命和安全性。因此,深入理解NCM材料的失效机制,不仅有助于优化现有材料的性能,还可以为开发新型高性能正极材料提供理论支持,同时为废弃电池的高效回收和再利用提供科学依据,推动LIBs技术的可持续发展。

科学材料站

文 章 简 介

近日,来自武汉理工大学的木士春教授,曾炜豪助理研究员团队在国际知名期刊Advanced Materials上发表题为“Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries”的综述文章。该综述文章阐述了发生在三元正极上各个尺度的失效机制(原子-颗粒-电极),揭示了这些失效机制之间的耦合与相互作用,同时对每个尺度上的新兴表征手段进行了介绍,并提出了跨尺度研究三元正极失效机理面临的挑战及相应对策。硕士研究生苏俊为论文第一作者。

图1 三元正极材料在电池使用过程中的失效机理,从原子尺度到颗粒尺度,再到电极尺度

科学材料站

本 文 要 点

要点一:三元正极材料原子-颗粒-电极多尺度失效机理的阐明

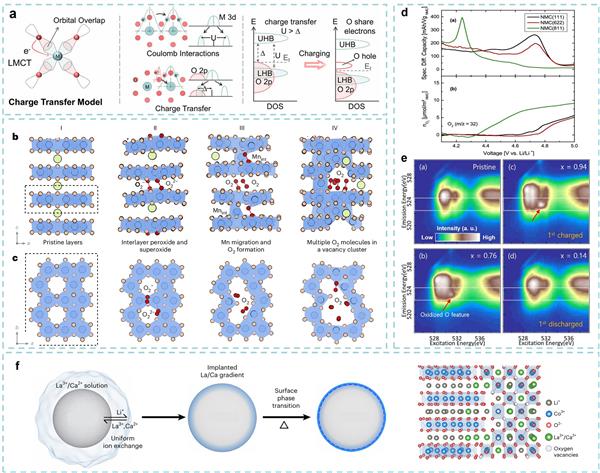

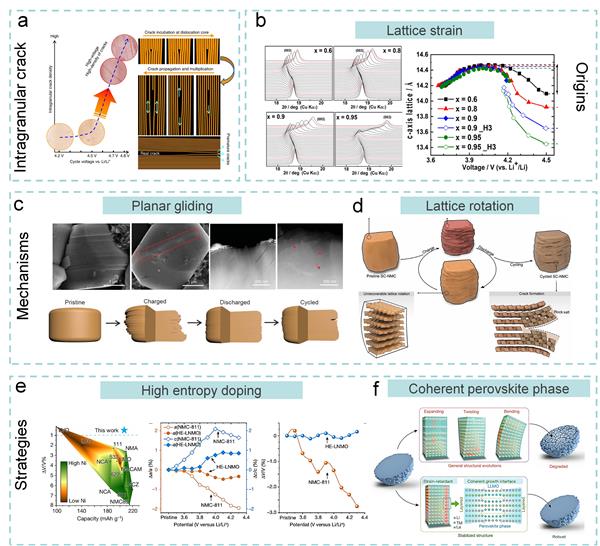

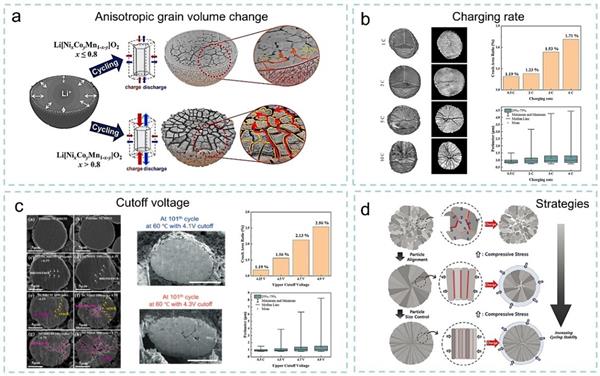

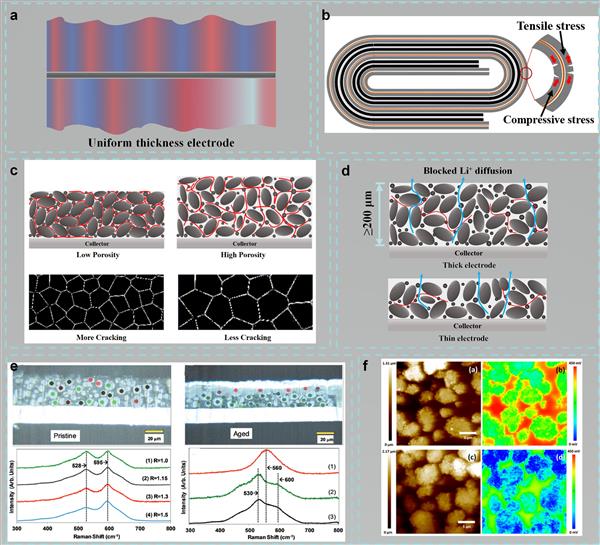

在原子尺度上,NCM材料的失效主要表现为阳离子混排和氧空位的形成。阳离子混排是指锂离子(Li?)和镍离子(Ni2?/Ni3?)在晶体结构中的位置交换,这种混排现象会阻碍锂离子的正常传输路径,增加锂离子扩散的活化能,从而降低电池的电化学性能。氧空位的形成则与材料在高电压充电过程中的氧化还原反应有关,氧空位的出现会进一步破坏晶体结构的稳定性,导致晶格参数的变化,加速材料的结构退化。此类原子尺度上的缺陷不仅影响了材料的电子结构,为后续的颗粒尺度和电极尺度上的失效埋下了隐患。在颗粒尺度上,NCM材料的失效表现为颗粒内部和颗粒间的微裂纹,以及颗粒的粉碎。这类微裂纹通常起源于颗粒内部的应力集中区域,如晶界和缺陷处。随着循环次数的增加,微裂纹会逐渐扩展,最终导致颗粒的粉碎。颗粒的粉碎不仅增加了材料的比表面积,使更多的活性表面暴露在电解液中,加速了与电解液的副反应,还破坏了颗粒之间的电子和离子传输路径,降低了电极的整体导电性和离子传输效率。此外,颗粒粉碎还会导致电极结构的松散,进一步影响电池的机械稳定性和电化学性能。在电极尺度上,NCM材料的失效表现为活性材料从集流体上的剥离,以及导电/粘结网络的退化。活性材料的剥离主要是由于颗粒尺度上的微裂纹和粉碎导致的机械稳定性下降,以及电极在充放电过程中的体积膨胀和收缩。机械变化会削弱活性材料与集流体之间的粘附力,导致活性材料从集流体上脱落,从而失去电接触。导电/粘结网络的退化则与颗粒尺度上的结构损伤密切相关。颗粒的粉碎和微裂纹会破坏导电剂和粘结剂之间的接触,导致电子传输路径的中断和离子传输通道的堵塞。此外,电解液的分解产物也会在电极表面形成绝缘层,进一步阻碍电子和离子的传输。这些电极尺度上的失效现象不仅影响了电极的整体性能,还可能导致电池内部的局部过热和短路,从而影响电池的安全性。在多尺度上,NCM材料的失效还涉及相变和副反应,这些过程进一步加剧了材料的退化。

图2 原子尺度阳离子混排

图3 原子尺度晶格氧释放

图4 颗粒尺度晶内裂纹

图6 电极尺度反应不均匀性

图7 电极尺度导电粘结网络失效

图8 多尺度上的相变

图9 多尺度上的副反应

要点二:各失效机制间的相互作用

NCM正极的降解是一个渐进的多尺度过程,其中原子水平的不稳定性通过颗粒和电极尺度级联,最终恶化电化学性能在原子尺度上,电荷补偿期间电子结构的不可逆变化(主要由TM氧化和氧二聚化驱动)使晶格不稳定,导致阳离子混合和氧损失。这些过程产生晶格缺陷,如氧空位和TM反位,这削弱了结构完整性并改变了电荷分布。随着持续的循环,这些晶格畸变在颗粒尺度上积累,产生各向异性晶格应变,该应变集中在晶界和初级颗粒内。当应变超过晶格弹性极限时,会导致晶内和晶间微裂纹、颗粒粉碎和相变,进一步破坏微观结构的稳定性。颗粒完整性的降低会损害锂离子和电子的传输,增加电极极化,并暴露新鲜的反应性表面,加速寄生副反应,如电解质分解和表面膜形成。在电极尺度上,这些颗粒尺度的损伤可进一步导致界面电阻升高和导电/粘合剂网络退化。随着电流分布变得越来越不均匀,反应不均匀性加剧,因此,原子尺度上的不可逆电子结构演化是根本原因,引发了一系列结构和电化学故障,这些故障通过尺度向上传播。

图10 阳离子混排与晶格氧的相互关系

图11 颗粒多晶单晶裂纹形成的差异比较

图12 相变与副反应的相互关系

要点三:各尺度新兴的表征技术

文章强调了对NCM三元氧化物正极材料在锂离子电池中失效机制进行多尺度研究的重要性。由于NCM材料的失效涉及原子、颗粒和电极等多个尺度上的复杂物理、化学和力学过程的耦合,单一尺度的研究难以全面揭示其失效机制。因此,跨尺度表征方法的核心在于将不同尺度上的物理、化学和力学过程相互关联,通过整合多种实验和模拟方法,实现对材料失效模式及其相互作用的全面分析。这种多尺度的分析方法有助于更深入地理解NCM材料在不同尺度上的失效行为,并为开发高性能、长寿命的锂离子电池正极材料提供理论支持和指导。

图13 表征技术

要点四:跨尺度研究三元正极材料失效机理面临的挑战与对策

文章指出跨尺度NCM失效机制的研究面临着材料循环的复杂性和表征限制两大挑战。这些失效行为表现出明显的空间异质性和时间依赖性,捕捉这种异质性并在不同尺度之间建立因果关系是主要挑战。当前技术体系在分辨率匹配、动态跟踪和跨尺度关联方面存在系统性瓶颈。文章提出,通过多尺度协同设计和开发更先进的表征技术,以及利用超快透射电子显微镜和原位同步辐射多模式平台实现从原子尺度到电极尺度的动态观测,可以建立结构与性能之间的关系。同时,文章强调了打破传统单一因素分析范式,通过材料科学、电化学、力学和数据科学的多学科交叉,构建协同演化模型和多物理场模型,为NCM材料寿命预测和失效预防提供理论支持的必要性。

科学材料站

文 章 链 接

Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries

https://doi.org/10.1002/adma.202506063

科学材料站

通 讯 作 者 简 介

木士春教授 武汉理工大学首席教授,国家级高层次人才,博士生导师,英国皇家化学会会士。长期致力于锂离子电池材料及电催化材料研究。以第一作者/通讯作者身份在Nat. Commun.、Adv. Mater.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Energy Environ. Sci.、Nano Lett.等国内外期刊上发表高水平论文320余篇。

曾炜豪 武汉理工大学,材料复合新技术全国重点实验室,助理研究员,从事锂离子电池正极材料设计构筑及修复再生研究。已作为第一作者/通讯作者在Nat. Commun.、Adv. Mater.、Energy Environ. Sci.、Nano Lett.、ACS Energy Lett.、Energy Storage Mater.等国内外著名期刊上发表16篇高水平论文,申请国家发明专利8项。

科学材料站

课 题 组 介 绍

武汉理工大学木士春团队官网:http://www.polymer.cn/ss/shichunmu/detailsshow_4817.html

- [来源:中国聚合物网]

- 了解更多请进入: 木士春教授研究团队 个人网站