全固态锂硫电池使用无机固态电解质取代易燃的有机电解液,具有超高的能量密度(2600 Wh g-1)和安全性优势,是近年来电化学储能领域发展的重点方向之一。基于硫化物电解质全固态锂硫电池中的固相反应有效避免了传统电解液中多硫化物的溶解和穿梭效应;此外,硫化物电解质较高的机械强度可以在一定程度上抑制锂枝晶的生长。但复合正极中硫化物电解质与活性物质间的界面问题常被忽略,在硫化物固态电解质和活性电极材料间构筑一个稳定的界面是实现全固态锂硫电池长循环稳定的关键。

近日,北京理工大学化学与化工学院杨文研究员和材料学院陈人杰教授在ACS Appl. Mater. Interfaces上发表 “Strong Interfacial Adhesion between the Li2S Cathode and a Functional Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3 Solid-State Electrolyte Endowed Long-Term Cycle Stability to All-Solid-State Lithium-Sulfur Batteries ”的论文。本论文通过双掺杂策略设计了一种功能性硫化物玻璃陶瓷态固态电解质Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3,它不但具有高的室温离子电导率3.2 mS cm-1,而且对硫化锂还具有强的粘附性。凭借自身对硫化锂的强粘附性,有效抑制全固态锂硫电池复合正极在充放电过程中硫化锂与单质硫之间物质转化所引发的体积变化,避免硫化锂正极电化学循环过程中的团聚,解决了正极/硫化物固态电解质界面处的电化学失效。稳定的硫化锂正极/电解质正极界面的构筑,赋予了全固态锂硫电池优异的循环稳定性。

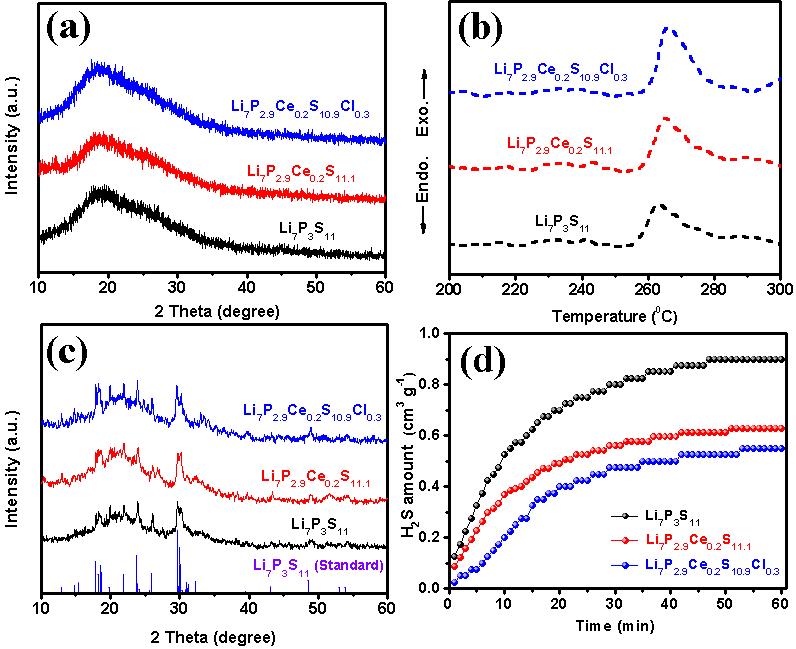

图1. (a) 玻璃态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的XRD谱图,(b) 玻璃态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的DTA曲线,(c) 玻璃陶瓷态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的XRD谱图,(d)玻璃陶瓷态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的稳定性测试。

图2. (a)玻璃陶瓷态电解质Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的飞行时间二次离子质谱,(b)、(c)、(d)、(e)和(f)离子分布成像。

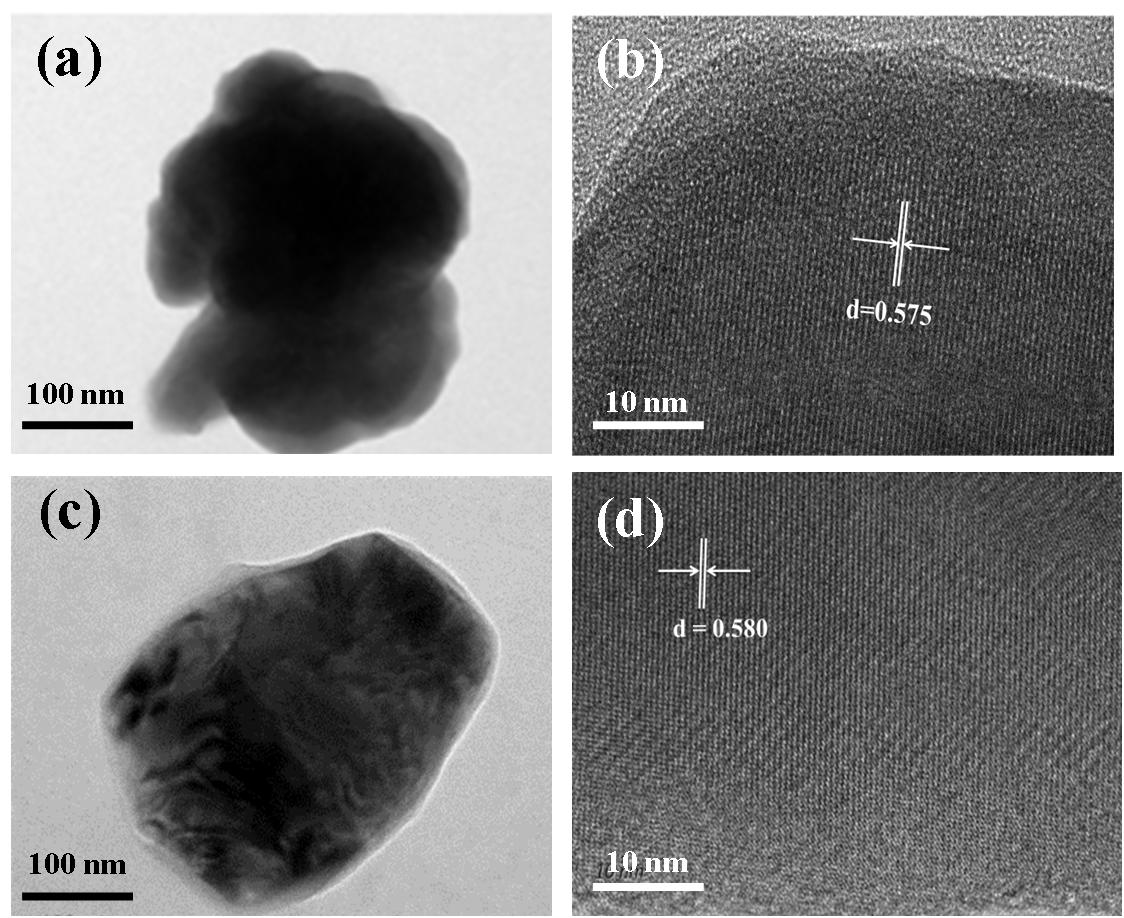

图3. 玻璃陶瓷态电解质Li7P3S11和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的TEM和HRTEM图。

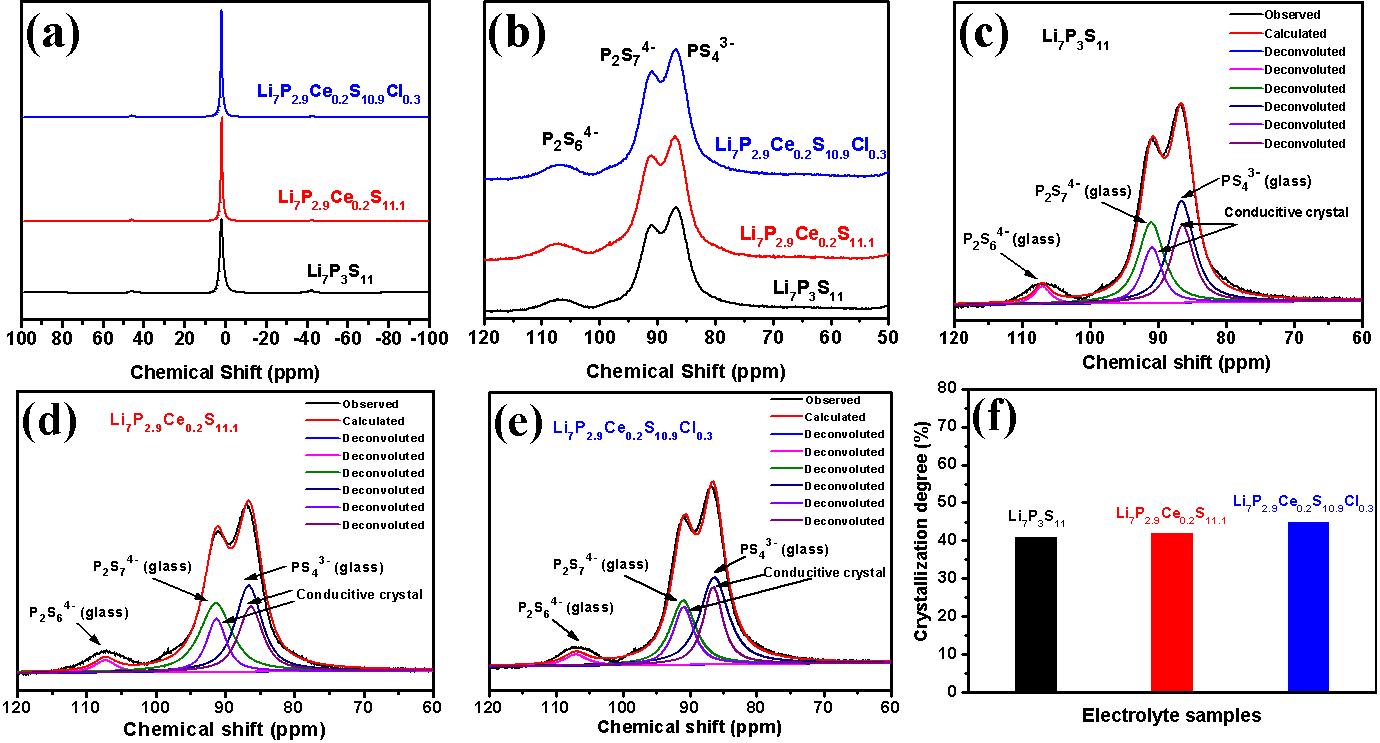

图4. 玻璃陶瓷态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的固态核磁共振光谱。

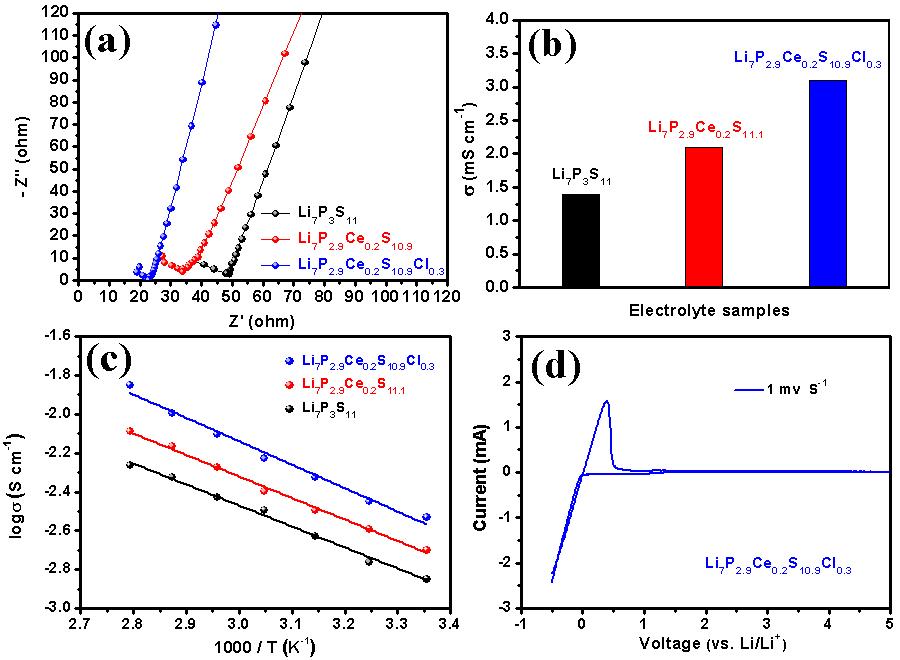

图5玻璃陶瓷态电解质Li7P3S11, Li7P2.9Ce0.2S11.1和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的电化学性能表征。

图6.(a)、(c)和(e)基于电解质Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3的全固态锂硫电池电化学性能表征;(b)、(d)和(f)基于电解质Li7P3S11的全固态锂硫电池电化学性能表征。

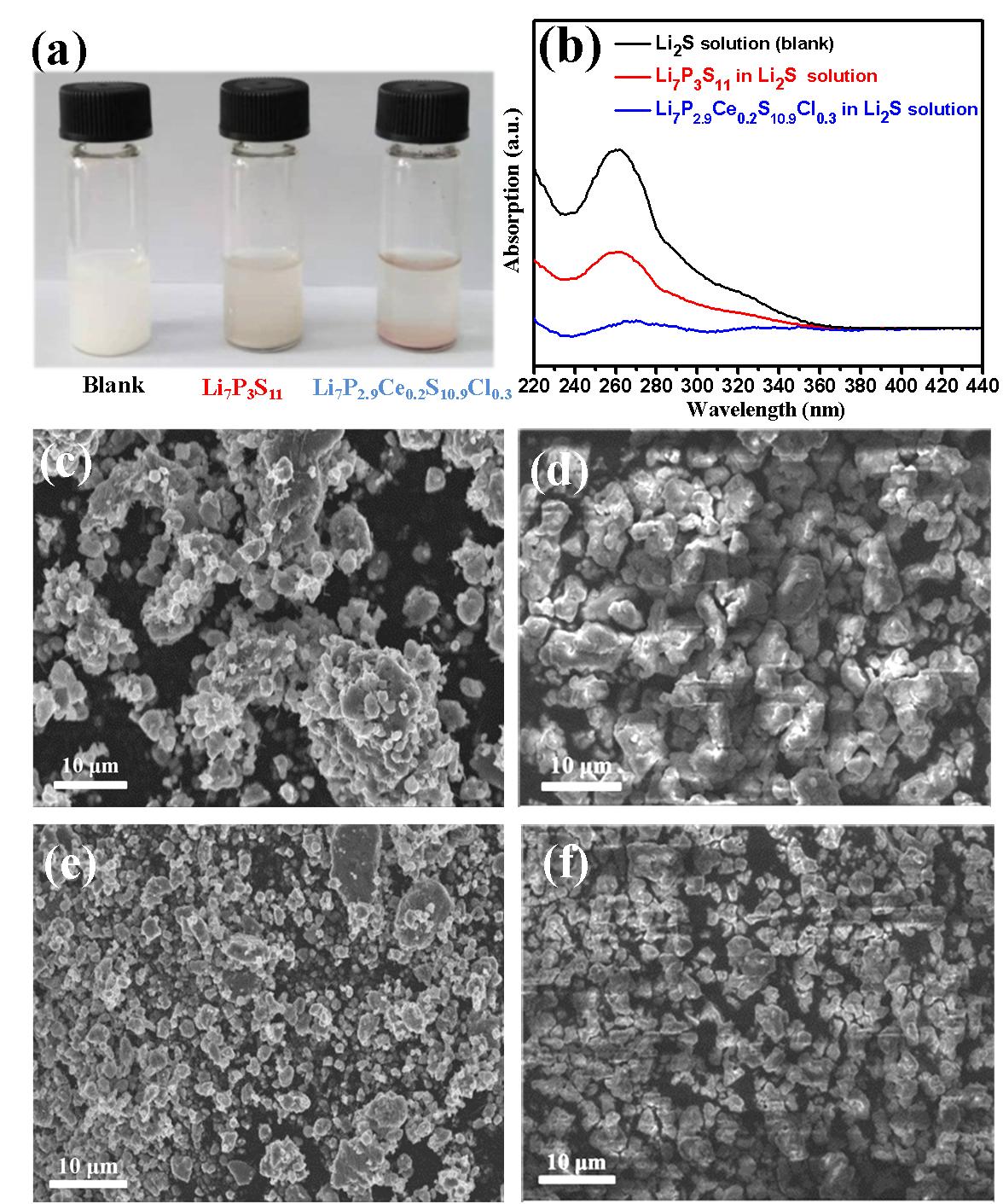

图7. 玻璃陶瓷电解质Li7P3S11和Li7P2.9Ce0.2S10.9Cl0.3对硫化锂正极粘附性的表征。

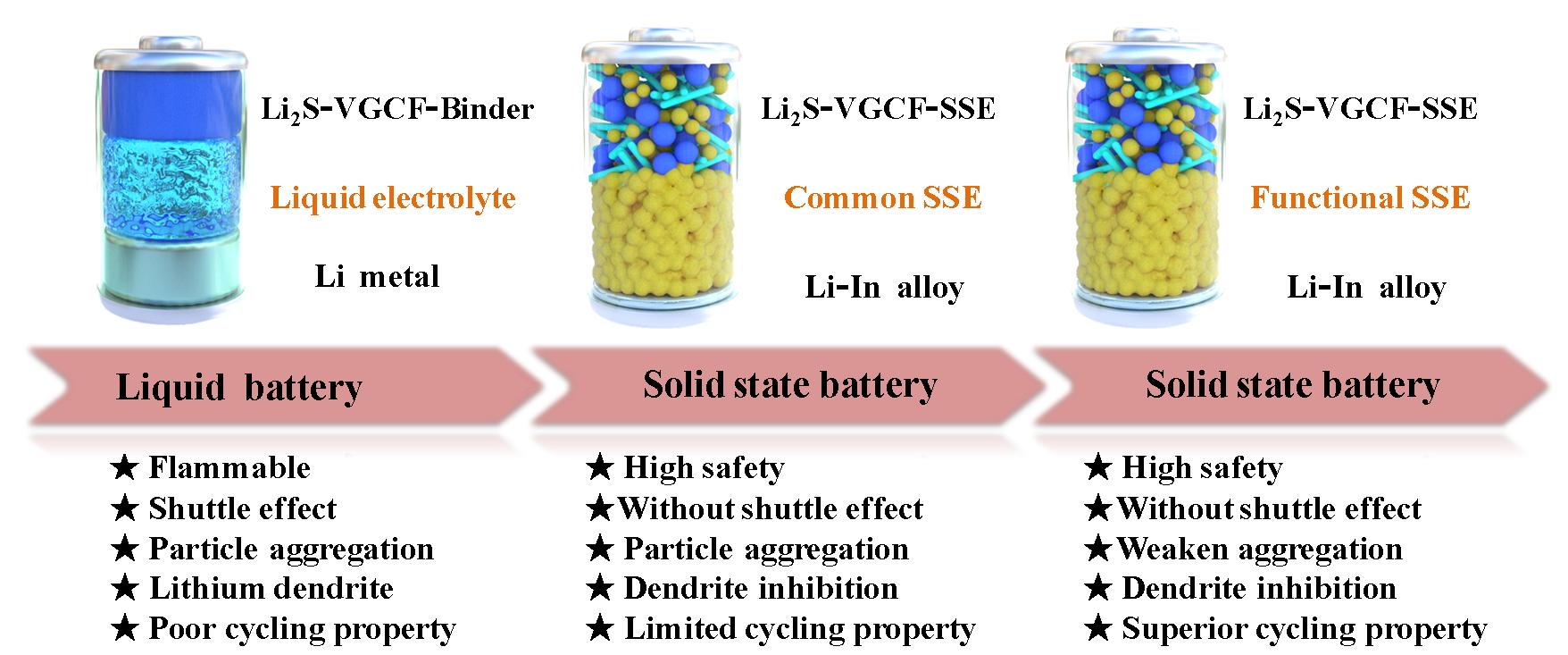

图8. 全固态锂硫电池的发展趋势。

北京理工大学化学与化工学院博士生周雷为该论文的第一作者,通讯作者为杨文研究员和材料学院陈人杰教授。

通讯作者简介

杨文,北京理工大学化学与化工学院研究员,博士生导师。现担任国际著名期刊Nano Research、Rare Metal、 Chinese Chemical Letters青年编委。课题组致力于固态电化学、全固态锂金属电池、下一代锂离子电池和其它新型储能体系的研究。

先后在Journal of the American Chemical Society,Advanced Materials,Energy & Environmental Science , Journal of Physical Chemistry Letters,Nano Letter, Chemical Engineering Journal, ACS Applied Materials & Interfaces, Science Bulletin, Chemical Communications, Current Opinion of Colloid & Interface Science等国际期刊发表SCI 论文61篇,总引用数2524次,H 因子为24。申请自有知识产权的硫化物固态电解质和新型阻燃凝胶电解质3项;引用数超过500次文章1篇;英文专著 Comprehensive Nanoscience and Nanotechnology 2nd Edition (Elsevier)中撰写一章;先后2019年获批国家自然科学基金面上项目-全固态电池项目(66万),2016年北京市基金面上项目、2013年国家基金-青年项目(27万)等科研项目共计8项。

Publons:https://publons.com/researcher/4372911/wen-yang/

陈人杰,北京理工大学教授、博士生导师。现任国家部委能源专业组委员,中国材料研究学会理事(能源转换及存储材料分会秘书长)、中国硅酸盐学会固态离子学分会理事、国际电化学能源科学院(IAOEES)理事、中国化工学会化工新材料专业委员会委员、中国电池工业协会全国电池行业专家、北京电动车辆协同创新中心研究员,《储能与动力电池技术及应用》丛书编委、《中国材料进展》青年编委等。

主要从事新型二次电池及关键能源材料的研究,面向高能量密度电池新体系的构筑、电池安全性能的改善、功能器件的设计开发开展多电子高比能二次电池新体系及关键材料、新型离子液体及功能复合电解质材料、特种电源用新型薄膜材料与结构器件、绿色二次电池资源化再生等方面的教学和科研工作。作为负责人,承担了国家自然科学基金委项目、科技部重点研发计划项目、科技部863计划项目、科技部国际科技合作项目、中央在京高校重大成果转化项目、北京市重大科技项目等课题,研制出能量密度从300Wh/kg到600Wh/kg不同规格和性能特征的锂硫电池样品,先后在高容量通信装备、无人机、机器人、新能源汽车等方面开展应用。在Chem. Rev.、Chem. Soc. Rev.、Adv. Mater.、Nat. Commun.等期刊发表SCI收录论文200余篇;申请发明专利95项,获授权42项;获批软件著作权10项,出版学术专著2部(《先进电池功能电解质材料》科学出版社2020年出版;《多电子高比能锂硫二次电池》科学出版社2020年出版)。获得国家技术发明二等奖1项、部级科学技术一等奖4项。入选教育部长江学者特聘教授、北京高等学校卓越青年科学家、中国工程前沿杰出青年学者和英国皇家化学学会会士、科睿唯安2020“全球高被引科学家”。

相关链接

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.1c06328