原创 锂科生智锂魔方 2025年11月3日 09:01 江西

锂电池正极三元材料在长期使用中的会发生衰减和病变,尤其是富含镍的高能量版。因此,针对其衰减问题成为科研人员研究的重点。

近期,由武汉理工大学木士春教授团队在《Advanced Materials》上发表的综述文章为我们系统性地剖析了三元材料从“诞生”到“衰老”直至“失效”的全过程。文章创新地采用了一个跨尺度的视角,带领我们从原子世界,一步步走到宏观的电极层面,完整地揭示了这场错综复杂的失效连锁反应。

一、 高能量密度背后的痛点

三元材料,其化学式可表示为LiNiCoyMn1-x-yO2,通过调整镍、钴、锰三者的比例,可以获得不同的性能。追求高能量密度的过程中,提高镍含量是实现这一目标的主要途径。于是,NCM811、甚至更高镍的NCM品种就应运而生,它们能释放出高达200 mAh/g以上的比容量。

但是,高镍含量在带来高容量的同时,也使得材料的结构变得愈发“脆弱”。在反复的充放电过程中,三元正极材料会经历一系列复杂的物理和化学变化,最终导致电池容量衰减、寿命缩短,甚至引发安全隐患。原文献的核心观点是:这种失效并非单一原因造成,而是一个始于原子尺度,逐步传导并放大至颗粒和电极尺度的、相互关联的级联失效过程。

二、 原子尺度失效的起源

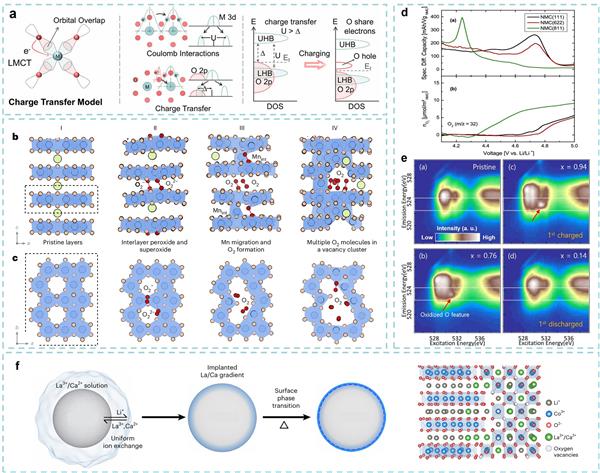

任何宏观的失效,都源于微观世界的微小变化。三元材料的衰变,最早于原子层面的两种关键缺陷:阳离子混排和晶格氧流失。

1. 阳离子混排

锂离子和过渡金属离子镍、钴、锰本应有序地分别在锂层和过渡金属层里。锂离子在充放电时沿着固定的通道,即层间间隙穿梭不息。然而,由于镍离子Ni2?和锂离子Li?的半径非常接近,加之镍离子自身磁矩导致的磁挫败效应,一些镍离子会趁乱到锂层,并把原本在那里的锂离子挤走。这种现象就是“锂/镍混排”。

这严重阻碍了锂离子的正常通行。镍含量越高,这种混排现象在材料制备初期就越严重,并且在后续的循环中会被进一步加剧。

2. 晶格氧流失

在高压充电时,为了平衡被抽走的锂离子所带走的正电荷,材料内部的过渡金属离子会被氧化,失去电子。但当电压高到一定程度,电子不仅来自金属离子,也开始来自于氧离子。这导致氧原子被氧化,变得不稳定,进而形成氧空位。当大量氧空位聚集,就可能结合成氧分子从晶格中逃逸。

这个过程直接削弱了材料的整体结构稳定性。高镍NCM的氧流失起始电压显著更低,流失量也更大,使其在高电压下尤为脆弱。

3. 两者的恶性循环

阳离子混排和晶格氧流失并非孤立事件,它们会相互加剧,形成恶性循环。一方面,镍离子混排到锂层后,会形成一种特殊的“Li-O-Ni”或“Li-O-Li”局域结构,这种结构极大地促进了氧的氧化和不稳定性。另一方面,氧空位的出现又会显著降低镍离子迁移的能垒,从而加速了阳离子混排。

三、 颗粒尺度下微观裂纹的产生与蔓延

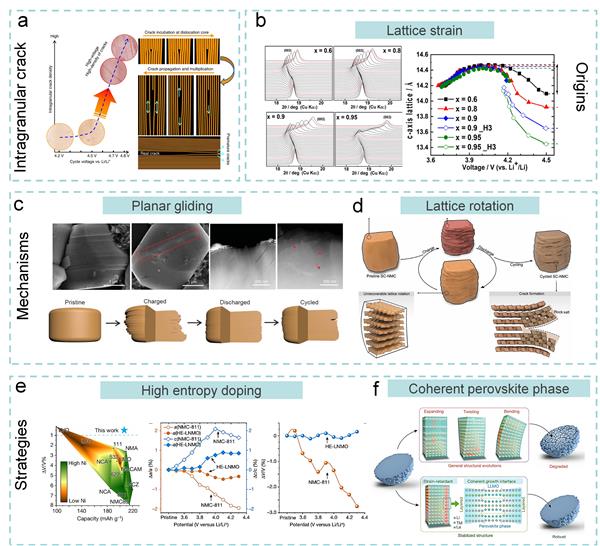

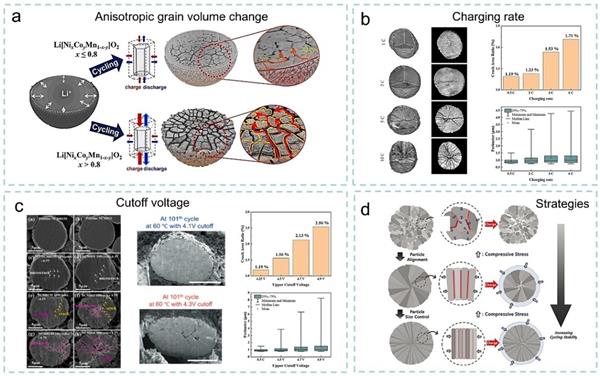

原子尺度的缺陷积累到一定程度,便会引发肉眼可见的力学破坏。这主要体现在二次球状颗粒内部和之间的开裂,即晶内裂纹和晶间裂纹,最终导致颗粒粉化。

1. 晶内裂纹

锂离子在脱出和嵌入时,会引起晶格体积的膨胀和收缩。关键在于,这种体积变化是各向异性的。在反复的膨胀收缩下,应力不断积累,尤其是在高镍材料中,这种晶格参数变化尤为剧烈。当应力超过材料的承受极限时,就会在一次颗粒内部产生裂纹,即晶内裂纹。

2. 晶间裂纹与颗粒粉化

一个二次颗粒由无数个取向随机的一次颗粒小晶体团聚而成。在充放电时,每个小晶体的收缩膨胀步调不一,导致它们之间的晶界处产生巨大的剪切应力。这种应力最终会使一次颗粒之间分开,形成晶间裂纹。裂纹的产生创造了新的、高活性的表面,为电解液的入侵和副反应打开了方便之门。

随着循环的进行,裂纹不断扩展、交织,最终导致整个二次颗粒土崩瓦解,变成更小的碎片,这个过程就是颗粒粉化。粉化导致活性物质之间、以及与导电网络的接触丧失,是容量急剧衰减的直接原因。

3. 单晶 vs. 多晶

值得一提的是,为了从根本上避免晶间裂纹,我们开发了单晶三元材料。这种材料没有晶界,因此不易发生晶间破裂。然而,这并不意味着它就没问题。单晶材料需要承受更大的体内应力,且其表面衰减机制可能有所不同,例如更容易形成一种致密的O1相,同样会阻碍锂离子传输。

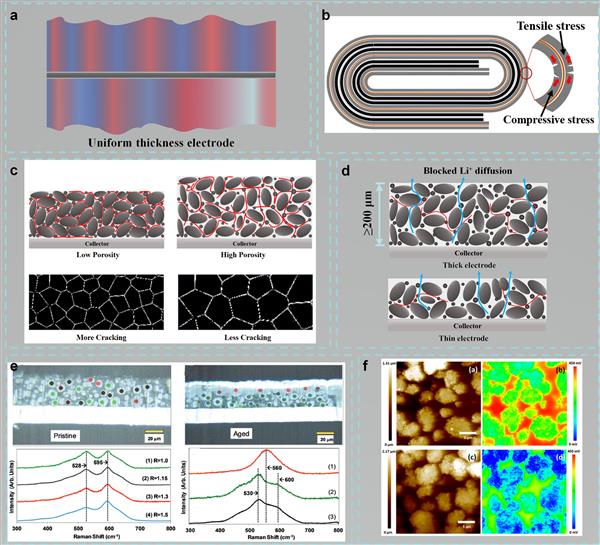

四、 电极尺度的系统性的衰竭

当很多的正极颗粒出现上述问题时,整个电极的宏观性能便不可避免地走向衰败。这主要体现在两个方面:反应不均匀性和导电网络降解。

1. 反应不均匀性

理想情况下,电极上所有活性颗粒应同步地、均匀地参与反应。但现实是,由于电极制备过程中的涂层厚度不均、压实密度差异,以及循环中产生的裂纹和阻抗分布不一,会导致锂离子和电流在电极内部分布严重不均。有些颗粒高荷电状态,而另一些则低荷电状态。

这种局面,会造成局部过充、产气、相变加速,进一步加剧材料失效,形成又一个恶性循环。

2. 导电网络的断裂

电极并非只有活性物质,它还依靠导电炭黑和粘结剂,如PVDF形成的三维网络来传输电子和固定颗粒。颗粒的反复体积变化和副反应产物的积累,会不断破坏这个脆弱的网络。粘结剂会老化、失效,导致活性物质从集流体上脱落,成为死锂;导电通路断裂,使得部分活性物质无法参与电化学反应。

至此,从原子缺陷开始,到颗粒破碎,再到电极功能失调,一场完整的、跨尺度的失效就此发生。

五、 贯穿始终的相变与副反应

在上述三个尺度的失效过程中,有两个催化剂(注:应为“过程”)贯穿始终,那就是相变和副反应。

相变:随着锂离子的脱出,材料的晶体结构会经历从层状,H1, H2, H3到尖晶石,最终到绝缘的岩盐相的不可逆转变。岩盐相会阻碍锂离子进出,是容量衰减的关键因素。这种相变往往从颗粒表面开始,逐渐向内部推进。

副反应:高活性的正极表面与电解液之间会发生持续的副反应,消耗活性锂和电解液,产生有害气体,如CO?、O?和腐蚀性物质,如HF。HF会进一步溶解正极中的过渡金属,这些溶解的金属离子迁移到负极,还会破坏负极的SEI膜。

更重要的是,相变和副反应相互促进。相变产生的裂纹为电解液渗透提供通道,加剧副反应;副反应产物增厚的界面层又加剧了局部极化,诱发更严重的相变。

文献信息:

Title: Multiscale Failure Mechanisms of Ternary Oxide Cathode Materials for Lithium-Ion BatteriesAuthor: Jun Su, Dongqi Li, Juan Wan, Weihao Zeng*, Shichun Mu*, .et al.

DOI: 10.1002/adma.202506063