在人工智能、可穿戴设备和人机交互技术快速发展的推动下,柔性压力传感器正成为构建下一代智能界面的关键核心器件。无论是用于实时健康监测、辅助康复训练,还是服务于语音识别、智能机器人等系统,高性能压力传感器都必须同时具备高灵敏度、宽检测范围、快速响应以及环境适应能力。然而,当前主流传感器大多在性能上存在“两难”问题:提高灵敏度往往会牺牲量程,扩大响应范围又容易降低信号分辨率,尤其在高压区段更容易出现响应饱和。此外,温度变化会对电容、电阻等传感信号造成干扰,进一步降低其在复杂实际环境中的稳定性。因此,如何在不增加器件复杂度的前提下,兼顾高灵敏、宽范围与多模态感知功能,成为当前柔性传感器领域亟待解决的关键科学问题。

西南大学张同华/王蜀、河北工业大学胡宁、重庆大学宁慧铭合作开发了一种“基于双介电层的离子电子压力传感器(DLIPS)”,耦合超高灵敏度和宽范围检测,用于温度/压力双模传感和静音语音识别。该传感器实现了超高灵敏度(72548.7 kPa?1)、宽工作压力范围(0.001–420 kPa)、极低的检出限(0.832 Pa)以及超过 5000 次循环的卓越耐用性。通过利用电容和电阻对压力和温度的不同响应,集成深度学习回归模型,传感器可以将温度和压力混合信号进行解耦并识别。由于其超高的灵敏度和检测微小压力波动的能力,该传感器在静音语音识别系统中表现出强大的潜力,对常用单词的识别准确率高达98.5%。

该成果以“Dual-Dielectric-Layer-Based Iontronic Pressure Sensor Coupling Ultrahigh Sensitivity and Wide-Range Detection for Temperature/Pressure Dual-Mode Sensing”(《基于双介电层的离子电子压力传感器耦合超高灵敏度和宽范围检测,用于温度/压力双模传感》)为题,发表在材料科学领域国际顶尖期刊Advanced Materials上。

创新设计和优异的传感性能

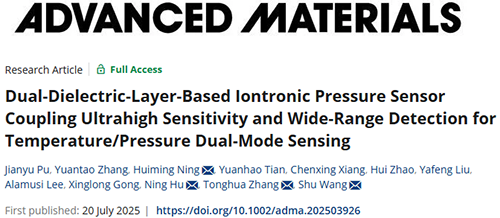

图1展示了DLIPS的设计理念与应用。研究团队利用天然蚕茧的多孔结构,制备出高介电常数的蚕茧离子凝胶(SCOG),作为传感器的上层介电材料。下层则采用高压缩性的开孔聚氨酯泡沫(PU foam),形成双介电层结构。这种结构设计不仅提高了传感器的灵敏度,还扩展了其工作压力范围。基于该结构的DLIPS利用机器学习还能成功对温度和压力进行解耦,并在静音语音识别系统中表现出巨大的潜力。

图1. DLIPS 的示意图和应用。a)DLIPS的设计及结构示意图。b)通过机器学习实现温度和压力解耦。c) DLIPS 对扬声器在10 Hz下产生的细微振动的响应,以及从小波变换分析得出的电容信号的相应时频分布。d)使用神经网络对基本词汇进行静音语音识别。

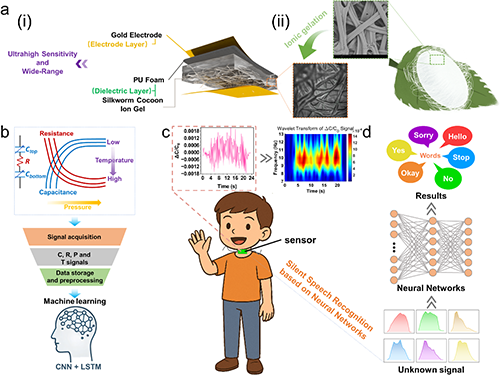

图2阐明了DLIPS的传感机制。双介电层结构由低介电常数、高可压缩性的介质层(LPL)和高介电常数的介质层(HPL) 组成。这两层协同工作:LPL充当在低压下的机械缓冲器,将初始电容保持在个位数pF水平,从而提供较低的基线。随着压力的增加,HPL内的导电物质逐渐接触金电极,形成有效的电双层,导致电容急剧增加。在较高压力下,系统进入饱和状态,产生稳定且较高的电容响应。

此外,作为DLIPS的核心设计,LPL降低了初始电容并为有效介电常数的变化提供了空间;HPL提供导电离子和出色的机械性能,实现了高效的离子迁移。因此,这些材料的高可压缩性和多孔结构是必不可少的,因为它们提供了低且有效弹性模量以及较小的初始接触面积,并为改变有效介电常数创造了有利条件,这对于在DILIPS中实现高灵敏度和宽工作压力范围至关重要。

图2. 蚕茧和蚕茧离子凝胶的表征以及DLIPS的传感机制。a) 蚕茧的SEM图像。b)蚕茧离子凝胶的共聚焦显微镜图像。c)DLIPS在不同压力下的微观形貌和传感机理。图像中的红色虚线代表PU泡沫与蚕茧离子凝胶之间的接触面。d) DLIPS、蚕茧离子凝胶和 PU 泡沫的应力/应变曲线。

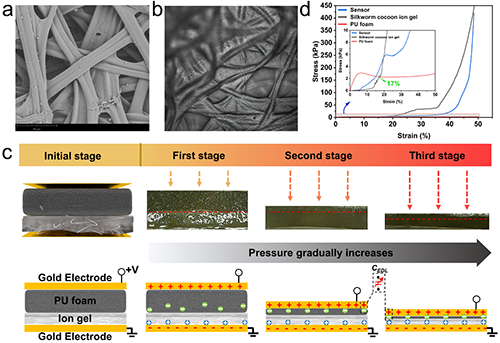

图3展示了DLIPS的传感性能。该传感器在6–100 kPa压力区间内的灵敏度高达72548.7 kPa-1,工作区间覆盖0.001–420 kPa,响应时间和恢复时间快至30 ms和60 ms,对连续压力和不同频率的压力表现出优异的响应,检测下限可达0.832 Pa,耐久性超过5000次循环。这些性能指标在柔性压力传感器领域处于领先水平。

图3. DLIPS的传感性能。a)传感器的灵敏度。b)传感器的响应和恢复时间。c)传感器在连续压力下的电容变化曲线。d)传感器在各种压力下的电容变化。e) 传感器检测到的高频压力信号的电容变化曲线。f)传感器最小压力检测的电容变化曲线。g)传感器的耐久性测试。h)传感器的传感性能比较。

温度/压力双模态感知与解耦

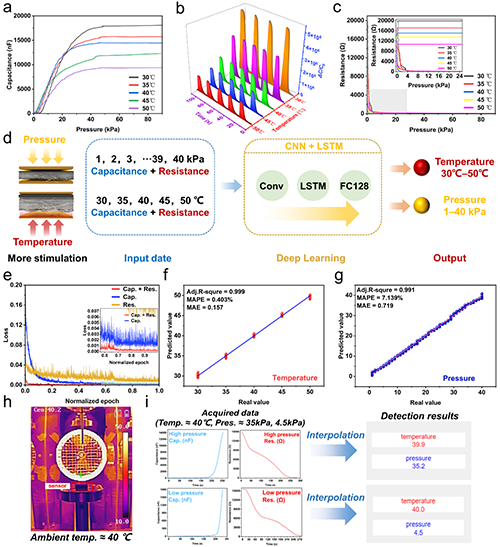

图4展现了DLIPS对温度和压力的双模态感知与解耦。得益于蚕茧离子凝胶在不同温度下载流子迁移率的变化特性,研究团队利用电容与电阻双通道输出信号,并引入深度学习回归模型,有效解耦温度与压力混合信号,实现双模态精准感知。在30–50°C温度区间内,温度和压力感知线性度高达0.999和0.991,回归模型的平均绝对百分误差(MAPE)分别为压力7.139%、温度0.403%,展现出高度精确的环境适应能力。

图4. 温度和压力信号的耦合和解耦。在 0–90 kPa 压力和 30–50 °C 温度(以 5 °C 为增量)下DLIPS的a)电容响应,b)相对电容变化和 c)电阻响应。d) 传感器对压力和温度组合刺激的响应示意图,以及用于去耦的神经网络模型,以电容和电阻为输入,压力和温度作为输出。e)使用电容数据、电阻数据及其组合训练的模型的训练损失与归一化纪元数的关系。f)温度和 g)压力的预测值和实际值之间的比较。h)40 °C 的温度测试室的红外图像。i)从压力传感器获取的电容和电阻信号,以及机器学习模型预测的相应压力和温度值。

静音语音识别的实现

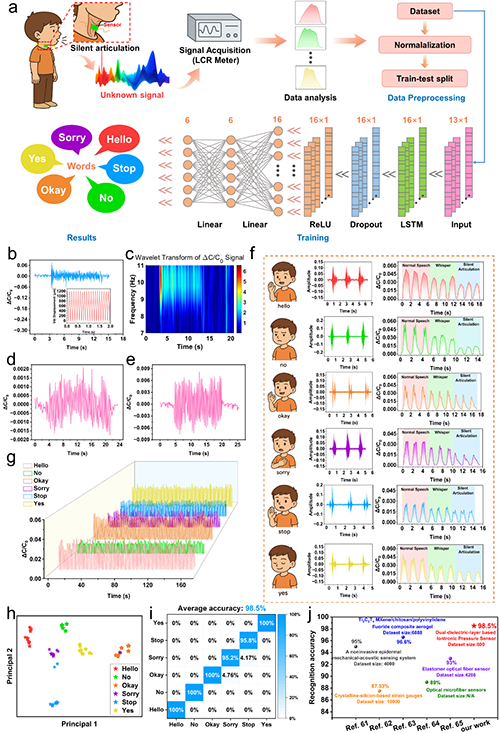

研究团队进一步将传感器应用于静默语音识别(Silent Speech Recognition, SSR)场景中。通过在喉部佩戴DLIPS,采集说话者在不发声状态下的喉部肌肉活动所引起的微小皮肤变形信号,结合LSTM神经网络模型,传感器可实现对“hello”、“no”、“yes”等6个常用词的准确识别,整体识别率高达98.5%。该技术有望在聋哑人辅助交流、隐蔽语音交互、智能穿戴设备等领域实现广泛应用。

图5. 通过神经网络辅助分析实现静音语音识别。a)静音语音识别过程和神经网络架构的示意图。b)DLIPS对10 Hz音频信号引起的结构共振的电容响应。插图:10 Hz时音频感应振动的时间/位移曲线。c)电容信号响应10 Hz音频刺激的小波变换分析。d)DLIPS电容对归一化振幅为0.008的10 Hz音频信号的响应。e)DLIPS电容对归一化幅度为0.01的10 Hz音频信号的响应。f)在正常发音、低语和默读下,来自六个基本单词的正常发音声波形和相应的DLIPS电容响应。g)从四名参与者那里收集的数据集,用于基于深度学习的分类。h)使用t-SNE算法的分类可视化。i)说明SSR分类准确性的混淆矩阵。j)不同基于传感器的平台的语音识别准确性比较。

该研究提出的双介电层离子电子压力传感器(DLIPS),通过引入天然蚕茧离子凝胶与高压缩性泡沫结构,实现了柔性传感器在灵敏度、响应范围和多模态识别能力上的全面突破,充分展示了自然材料与智能算法深度融合的巨大潜力。通过与深度学习模型协同设计,该器件不仅具备出色的温度/压力信号解耦能力,更成功拓展至静音语音识别等实际应用场景,体现了其作为下一代智能人机界面核心器件的应用价值。

研究工作得到了国家自然科学基金、重庆市自然科学基金、中央高校基本科研业务费、重庆市教委科研项目、河北省自然科学基金及JMRH科技创新项目等多项基金资助。

论文信息

Dual-Dielectric-Layer-Based Iontronic Pressure Sensor Coupling Ultrahigh Sensitivity and Wide-Range Detection for Temperature/Pressure Dual-Mode Sensing

Jianyu Pu, Yuantao Zhang, Huiming Ning*, Yuanhao Tian, Chenxing Xiang, Hui Zhao, Yafeng Liu, Alamusi Lee, Xinglong Gong, Ning Hu*, Tonghua Zhang* and Shu Wang*

Adv. Mater., 2025

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202503926

第一作者简介

蒲建渝,西南大学2023级硕士研究生,研究方向为柔性智能传感材料及功能材料。目前已在Adv. Mater., Nano Mater. Sci., Polymers等国际期刊发表论文4篇。

通讯作者简介

宁慧铭,重庆大学副教授,主要从事复合材料力学,结构和功能复合材料设计制备评价等领域的研究工作。目前已在复合材料领域的一流国际期刊上发表SCI 收录论文70余篇,申请发明专利10余项,论文他引2000多次。近年来主持和参与了“十三五”装备预研领域基金,国家自然科学基金以及航空发动机及燃气轮机重大专项基础研究项目等十余项重要科研项目。

胡宁,河北工业大学教授,博士生导师。获得过国家特聘专家、杰青(B)、国务院政府特贴专家等荣誉。1981-1991年在重庆大学完成本科-博士教育,之后在南京航空航天大学、日本東北大学、清华大学、约翰·霍普金斯大学、日本千葉大学等单位工作,历任博士后-助理教授-副教授-教授,2013年回国时任日本千葉大学教授、机械系主任和人工系统科学专攻长;2013-2019年在重庆大学工作,创建了航空航天学院并任首任院长;2019年调河北工业大学工作。他长期从事计算固体力学、功能·结构纳米复合材料、结构和材料的无损检测和实时监测技术等研究,取得了不少创新性成果。出版英文书籍3部、中文书籍2部,申请和获批中日专利50余项,部分实现产业化应用,发表期刊论文600余篇,被引用27000次,H-Index=80。他长期从事材料力学、复合材料力学、计算力学等课程的教学工作,指导了大量博士和硕士研究生。现任教育部航空航天教学指导委员会委员、中国复合材料学会理事、中国力学学会常务理事、河北省力学学会理事长、重庆市通用航空学会常务副理事长、天津航空学会副理事长、日本复合材料学会评议员、十余份国内外期刊的副主编/编委等。

张同华,西南大学教授,博士生导师,山东德州夏津人。大学毕业于中国纺织大学纺织工程一系,硕士毕业于青岛大学纺织服装学院,博士毕业于东华大学纺织学院。1995年至2001年,曾在山东德棉集团德棉股份有限公司工作6年,从事纺织技术研发工作;2008年3月至今,在西南大学从事教学科研工作,期间赴澳大利亚迪肯大学做访问学者。国家一流专业建设点“纺织工程”专业负责人,“纤维材料与现代纺织技术”研究团队负责人,教育部纺织类专业教指委纤维分会委员,全国纺织机械与附件标准化委员会器材分会委员,云南省科技厅科技特派员,江苏省委组织部“双创人才”,四川省宜宾市“领军人才专家工作站”负责人。

王蜀,西南大学青年教师,主要从事柔性传感材料及器件、柔性防护结构复合材料、结构功能一体化智能复合材料等领域的研究工作。目前已在Adv. Mater., Nano Mater. Sci., Mater. Horiz., Compos. B: Eng.等国际期刊发表论文20余篇,论文他引400余次。近年来主持和参与了国家自然科学基金青年基金,重庆市自然科学基金面上项目,“十三五”装备预研领域基金,中国兵器装备集团西南技术工程研究所多项横向项目,中央高校基本科研业务费等科研项目。