螺旋结构是生物大分子中普遍存在的关键结构单元,如蛋白质中的α-螺旋和DNA的双螺旋,它们在生命功能的实现中发挥着核心作用。受此启发,化学家长期致力于人工螺旋结构的构筑与功能探索。与依赖共价键形成的螺旋聚合物不同,超分子螺旋聚合物通过非共价相互作用自组装形成,更接近于生物螺旋大分子的天然构建方式。此类体系不仅无需依赖手性催化剂,还展现出优异的动态可逆性与刺激响应性,为高效制备人工手性螺旋聚合物提供了有效途径,并在手性识别、不对称催化和圆偏振光学材料等领域显示出广阔应用前景。然而,正因非共价作用的高度动态性,实验和理论解析均面临显著挑战,从而导致分子手性向超分子螺旋手性的传递与放大机制仍不清晰,这也成为精准调控螺旋手性的关键难题。

中国科学技术大学高分子科学与工程系汪峰教授课题组长期致力于该领域研究,在手性螺旋超分子聚合体系设计、螺旋手性调控及手性功能器件应用方面积累了坚实基础(代表性工作包括:Wang, F.* Nat. Commun.2025, 16, 5862; Angew. Chem. Int. Ed.2025, 64, e202505776; Nat. Commun.2024, 15, 9303; Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202315362; Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202305827; Angew. Chem. Int. Ed.2023, 62, e202300972; J. Am. Chem. Soc.2022, 144, 9775; Angew. Chem. Int. Ed.2022, 61, e202110766; Nat. Commun.2022, 13, 3546; Angew. Chem. Int. Ed.2021. 60, 14076; Angew. Chem. Int. Ed.2021, 60, 8212; Angew. Chem. Int. Ed.2021, 60, 3498; CCS Chem.2021, 3, 105)。近期,该课题组聚焦于一个基础科学问题:当具有相反螺旋偏好的单体进行共聚时,最终螺旋取向由何种机制主导?此前,美国M. M. Green课题组在共价螺旋聚合体系中提出了“以多控少”的手性放大机制(多数规则,“Majority rule”principle),即螺旋取向由数量占优的单体决定(J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 4181)。随后,E. W. Meijer等课题组也在超分子共聚合体系中验证了这一规律(J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 5490;J. Am. Chem. Soc.2019, 141, 7463)。

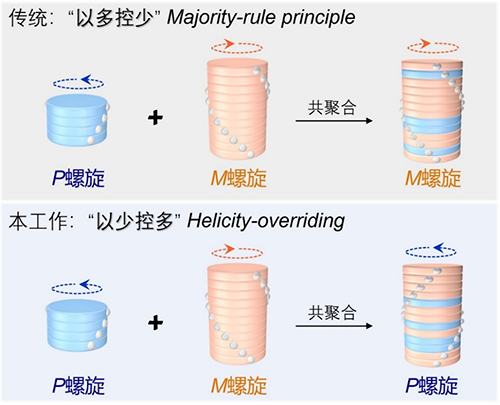

在此基础上,汪峰课题组提出并证实了一种突破传统的新模式——“以少控多”的螺旋手性调控机制(图1)。在这一机制中,少量特定结构单元即可主导整个超分子共聚物的螺旋取向。这一发现不仅为手性功能材料的创制提供了新思路,也为理解生命体系中“同手性起源”提供了实验依据与启示。

图1. 超分子共聚物的螺旋手性调控机制:传统的“以多控少”(Majority-rule principle)与本工作的“以少控多”(Helicity overriding)手性放大效应示意图。

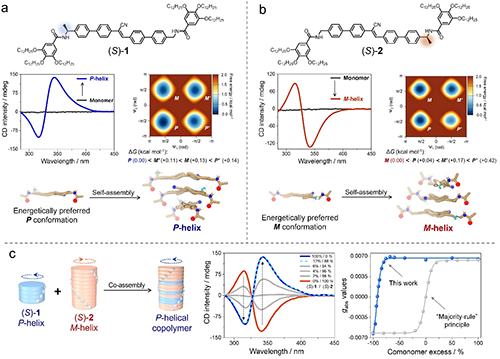

具体而言,研究团队在不同结构位点引入手性中心,设计并合成了位置异构单体(S)-1和(S)-2,二者结构相似,仅手性中心取代位置不同。研究发现,在热力学控制下的超分子聚合过程中,(S)-1倾向于形成P型(右手)螺旋聚合物(图2a),而(S)-2则优先组装为M型(左手)螺旋聚合物(图2b)。肖石燕课题组的理论计算进一步揭示,这种相反螺旋取向源于手性中心位置的不同,该差异改变了邻近氰基乙烯共轭单元的电子云分布,从而导致两者在优势构象上的显著区别。在此基础上,研究团队将这两种具有相反螺旋倾向的单体进行超分子共聚。结果发现,在热力学控制条件下,仅需引入12 mol%的(S)-1即可完全逆转(S)-2原本的M型螺旋偏好,使共聚体系整体呈现P型螺旋特征(图2c)。这一现象体现出典型的“以少控多”效应,与经典的“多数规则”形成鲜明对比,即少量特定单元即可主导整个超分子共聚体系的螺旋手性取向。

图2. (a)化合物(S)-1,(b)(S)-2的分子结构式、圆二色光谱、分子构象的元动力学势能图、能量优势单体构象以及螺旋聚集体结构。(c)(S)-1/(S)-2超分子共聚合的螺旋手性调控示意图以及相应的圆二色光谱图。

研究团队进一步揭示了这一独特手性放大现象的内在机制。结果表明,在超分子聚合过程中,(S)-1与(S)-2表现出显著不同的能量景观:(S)-2在实验上可捕获到两条聚合路径,既可经由P构象形成亚稳态的右手螺旋,也可通过M构象组装为热力学更稳定的左手螺旋;而(S)-1仅表现出单一聚合路径,始终优先以P构象自组装成右手螺旋结构。在两者共聚条件下,即便(S)-1含量较低,其存在仍能显著稳定P型螺旋结构,并驱使(S)-2优先沿该路径进行链增长,从而扭转其原本的螺旋偏好,最终形成热力学稳定的右手螺旋共聚物,实现了少数组分主导整体手性的反常放大效应。相比之下,传统“多数规则”体系通常基于对映体单体,其能量景观几乎相同,因而螺旋取向仅由数量占优的单体决定。本研究首次提出将单体能量景观差异作为调控参数,成功突破了传统框架,揭示了超分子手性传递与放大的新机制,并加深了对分子结构与超分子手性构效关系的理解。

该研究近期以“Energy landscape modulation enables helicity overriding in supramolecular copolymers”为题发表于Nature Synthesis期刊。中国科学技术大学薛云聪博士和黄渝博士生为共同第一作者,汪峰教授与肖石燕教授为共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金手性重大研究计划集成项目(92356302)、面上项目、中科院青年创新促进会等基金资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s44160-025-00894-5

- 吉林大学吴宗铨教授团队《Nat. Commun.》:非手性碘负载螺旋聚异腈催化去芳构化氧化反应 2023-02-06

- 北化邓建平教授/赵彪副教授团队 Chem. Mater.: 非手性聚合物体系中螺旋手性的对映选择性诱导、放大和储存 2022-08-05

- 合肥工业大学吴宗铨教授与青岛科技大学李志波教授课题组在螺旋手性高分子的合成方面取得新进展 2019-08-15

- 巧调单体比例,优化氟硅橡胶性能 - 山东大学周传健教授课题组 Macromolecules 发文揭示立体结构调控机制 2025-08-28

- 南京大学胡文兵教授课题组 Polymer:高分子薄膜成型的应力松弛调控机制 2025-05-25

- 华南理工刘伟峰和广东工大邱学青 Green Chem.:吸电子基团效应对木质素的光热转化调控机制 2024-04-11