随着柔性电子技术的快速发展,对透明、耐热、机械强度高的基底材料需求日益增长。然而,现有无色聚酰亚胺材料在性能调控上仍面临显著挑战。现有分子设计策略(如引入大位阻取代基、氟原子或脂肪环结构)虽可有效抑制电荷转移复合物(CTC)效应,却往往以牺牲玻璃化转变温度(Tg)或增加热膨胀系数(CTE)为代价,导致材料难以承受高温工艺(如溅射、蒸镀),制约其在折叠显示、可穿戴设备等高端柔性电子领域的应用。

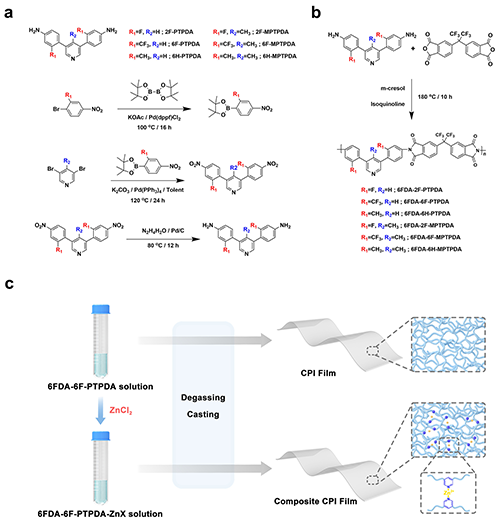

图1 含吡啶结构的新型二胺单体、聚酰亚胺以及无色聚酰亚胺复合薄膜的制备

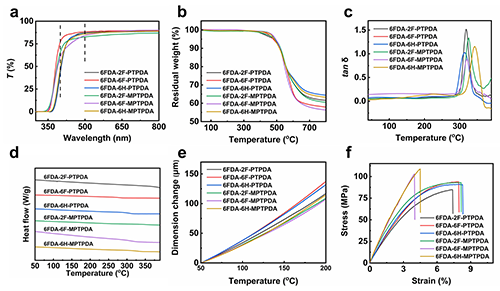

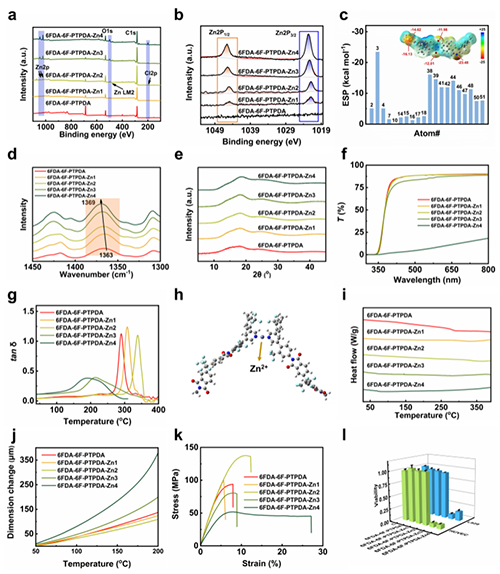

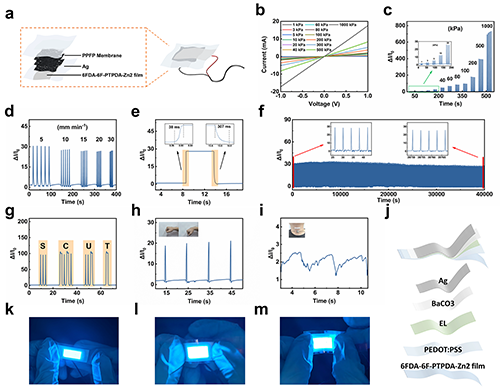

近期,华南理工大学前沿软物质学院(华南软物质科学与技术高等研究院)王林格教授团队受珍珠母层中有机-无机配位结构增强材料性能启发,提出并实现了一种结合分子工程与金属配位的新策略,成功开发出一类兼具高透明性和高稳定性的无色聚酰亚胺复合薄膜。研究团队设计合成了六种含吡啶结构作为配位点的芳香二胺单体(图1a),与六氟二酐(6FDA)聚合,构筑主链刚性可调的无色聚酰亚胺(图1b)。通过精细调控取代基的空间位阻和电负性,实现对分子链构象和CTC形成的有效调节,从而调控无色聚酰亚胺薄膜性能(图2)。在此基础上,进一步引入Zn2?构建动态N—Zn—N配位网络(图1c)。相关结构经X射线光电子能谱(XPS)、红外光谱(FTIR)及密度泛函理论(DFT)辅助的静电势分布与配位构型计算证实,Zn2?可稳定配位于吡啶氮原子上(图3),从而在聚酰亚胺分子之间形成有效的链间连接与增强作用。该复合结构赋予材料卓越的性能协同性,在保持优异光学性能的同时,显著提升了热力学与机械性能(图3)。当锌离子与二胺的摩尔比为0.2比1时,所得复合薄膜达到最佳性能,在保持89.3%的光学透过率前提下,Tg提升至338.5 °C(提升了16.6%),热膨胀系数降低至45.8 ppm K?1(降低了20.6%),拉伸强度提高至138 MPa(提升了46.8%)。该高性能CPI复合膜成功应用于多种柔性电子器件:包括快速响应、耐弯折的柔性压阻传感器和稳定发光的柔性ACEL器件(图4)。Zn2?的加入不仅构筑仿生配位网络结构,还兼顾光学均匀性与生物安全性(图3h),为新一代柔性器件基材设计提供了仿生策略的新范式。该研究以“Nacre-Inspired Coordination Networks for Transparent, Ultra-Stable Polyimide Films in Flexible Electronics”为题,发表在《Advanced Functional Materials》期刊上(Adv. Funct. Mater. 2025, e13521),文章第一作者为华南理工大学前沿软物质学院博士研究生高艳雨。

图2 六种无色聚酰亚胺薄膜的光学、热以及机械性能表征

图3 复合薄膜的Zn2?配位构筑机制以及光学、热学、机械性能表征

图4 复合薄膜应用于高性能柔性电子器件的结构与功能演示

该工作是团队近期关于高性能无色聚酰亚胺薄膜构筑的又一重要进展。传统CPI材料因CTC效应难以兼顾透明性与热稳定性,团队结合芳香骨架调控、侧基电子效应与动态金属配位等多重策略,初步打破了性能间的平衡限制。在此前的研究中,团队已在无色聚酰亚胺材料方面取得一系列成果,包括利用取代基调控、构建不对称结构、刚性非共平面结构设计等手段,调控CPI的光学、机械和热性能(ACS Applied Materials & Interfaces 2024, 16 (36), 48005?48015)。此次研究在结构创新的基础上,通过仿生Zn2?配位进一步引入“配位增强理论”,不仅强化了CPI材料的多性能协同,更实现了器件的集成应用验证,展示了薄膜的实用潜力。为柔性电子领域高性能基材的设计提供了新路径。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202513521

- 华南师范周国富团队张振、唐彪和暨大刘明贤《Carbohydrate Polymers》:基于聚多巴胺包覆纤维素纳米晶-MXene的高透明性导电性水凝胶 2023-04-30

- 中科院上海有机所房强研究员课题组:具有高耐热和高透明性的本征型高折射率硅氧烷-硫化聚合物 2018-10-08

- 浙大伍广朋、杭师大邱化玉 ACS Nano:兼具高稳定性和高灵敏度的极紫外和电子束倍半硅氧烷光刻胶 2025-10-31

- 华南师范张振、暨大付耀武 IJBM:具有高稳定性与缓释性能的姜黄素聚乳酸微球及其在治疗鱼白点病上的应用 2025-08-07

- 济南大学王鹏/浙理工孟垂舟等 AFM:具有高响应速度与高稳定性的柔性温度传感器 2025-07-15

- 西安交大张彦峰教授团队《Adv. Mater.》:具有空前的抗裂性、极其强韧的可生物降解聚氨酯弹性体 2023-02-27

- 南京理工大学傅佳骏/姚博文课题组 AFM:高性能超分子塑料 2023-01-13