住宅和商业建筑的照明与室内温度调节消耗了全球约40%的能源,远超过工业和交通领域的能耗。玻璃因其高透光性被广泛应用于现代建筑设计中,以减少人工照明需求。然而,减少照明带来的节能效果可能被空调能耗的增加所抵消。此外,传统玻璃的透明性还可能引发眩光、光污染和隐私问题。现有的动态调光材料更多依赖电能或复杂触发机制,制造过程复杂且环境兼容性不足,亟需开发无需外部能源、可自动响应环境变化的绿色材料。

近期,不列颠哥伦比亚大学姜锋教授团队提出一种基于纤维素纳米纤维(CNF)和聚乙烯醇-甘油(PVA-glycerol)双层结构的湿度响应型智能调光薄膜,通过利用CNF层与PVA-甘油层在模量和溶胀行为上的湿度响应差异,实现了薄膜表面形貌的可逆调控(图1):在干燥状态下形成光学散射褶皱结构(强光散射与隐私保护),在湿润状态下恢复平整表面(高透光性与视野清晰)。这种独特的动态光调控特性使其在炎热晴天可使室内温度降低达8.4 °C,同时能保证阴雨天气的充足采光。通过建筑能耗模拟分析,研究团队证实该薄膜在美国迈阿密地区的中型办公建筑应用中,可实现年节能7.0 MJ/m2的显著效果。

该工作以“Dynamically Adaptive Wrinkle-Structured Light-Regulating Films for Energy-Efficient Buildings”为题发表于期刊《Advanced Functional Materials》。文章第一作者是不列颠哥伦比亚大学朱嘉莹博士以及朱朋辉博士后研究员,通讯作者为朱朋辉博士和姜锋教授。本研究得到了美国密歇根州立大学赵新朋教授的共同参与以及节能模拟技术支持。

图1. 光调节薄膜的光学特性。(a)天气自适应智能窗户示意图。照片显示(b)玻璃的眩光效应与(c)光调节薄膜的防眩光效果;(d)高湿度下玻璃与薄膜透明度对比;(e,f)干燥状态下覆盖玻璃与薄膜的模型屋的隐私保护效果。

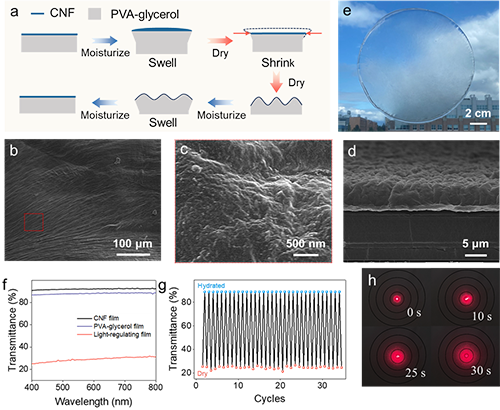

薄膜的制备流程如图2a所示:首先将CNF悬浮液浇铸至模具中干燥成型,随后在其表面涂覆PVA-甘油溶液,经二次干燥后剥离得到初始透明薄膜。通过后续湿度处理释放内应力,利用CNF层与PVA-甘油层吸湿溶胀行为的差异,在干燥过程中由于CNF层更快的收缩速率,在PVA-甘油层界面处产生压缩应力。当应力超过临界阈值时,薄膜表面发生屈曲变形,形成具有约4.5 μm特征波长的主褶皱结构(图2b)和纳米尺度的次级粗糙形貌(图2c)。值得注意的是,基于CNF与PVA分子间丰富的氢键作用以及溶液加工过程中的相互扩散渗透,双层界面展现出优异的结合强度,未观察到明显分层现象(图2d)。此外,该薄膜制备工艺具有良好的可扩展性(图2e)。光学性能测试结果显示其具有显著的可逆光调控特性:在干燥状态下透光率仅为20%,远低于CNF薄膜和PVA-甘油薄膜(图2f),而在高湿度环境中可提升至80%以上,同时表现出优异的循环稳定性(图2g)和快速响应(图2h)。

图2. 薄膜制备、形貌与光学性能。(a)制备流程示意图;(b,c)褶皱表面低倍与高倍SEM图;(d)薄膜截面SEM图;(e)可规模化制备的光调控薄膜实物展示;(f)干燥状态下,CNF薄膜、PVA-甘油薄膜及光调节薄膜透光率对比;(g)34次干/湿循环透光率变化;(h)干燥过程中激光衍射图样。

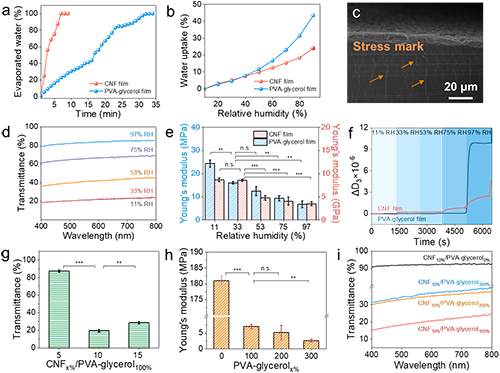

图3系统揭示了褶皱结构的形成机制及性能调控策略。图3a与3b显示,CNF层脱水速率快,PVA-甘油层则吸湿能力强、干燥缓慢。两层间的溶胀-收缩差异在干燥过程中引发界面压缩应力,超过临界值后诱导表面屈曲,形成褶皱结构,其特征可通过应力标记加以佐证(图3c)。透光率测试进一步验证了湿度诱导下的光学变化(图3d):在97% RH时透光率约为80%,下降至33% RH以下时骤降至20%,表明褶皱结构在该湿度范围内形成并趋于稳定。结合力学测试(图3e),CNF层的杨氏模量随湿度降低由3.5 GPa升至8.6 GPa,而PVA-甘油层变化不显著,说明CNF层主导了褶皱应力的建立。为探究褶皱消失机制,研究采用QCM-D技术分析两层膜的粘弹行为。结果显示,CNF层在RH > 53%时耗散能显著增加(图3f),表明其吸湿塑化,变得柔软,从而释放界面应力并促使褶皱逐步消退;而PVA-甘油层在11-75 RH%范围内未表现出显著变化,保持刚性。此外,通过调控CNF含量(图3g)与甘油比例(图3h),进一步优化了光学响应性能。研究确定CNF质量分数为10 wt%、甘油添加量为PVA质量的100%(图3i)为最优配比,兼具良好的光调控能力与结构稳定性。

图3. 光调控薄膜的褶皱形成/消失机制及性能优化。(a)CNF薄膜与PVA-甘油薄膜在空气中的水分蒸发曲线;(b)CNF薄膜与PVA-甘油薄膜在不同相对湿度条件下的DVS曲线;(c)光调控薄膜表面应力痕迹的SEM图;(d)光调控薄膜在不同相对湿度条件下的透光率变化;(e)PVA-甘油薄膜与CNF薄膜在不同湿度下的杨氏模量;(f)PVA-甘油薄膜与CNF薄膜随时间变化的耗散能;(g)不同CNF含量下光调控薄膜的透光率;(h)不同甘油含量PVA-甘油薄膜的杨氏模量;(i)不同甘油含量下光调控薄膜的透光率。

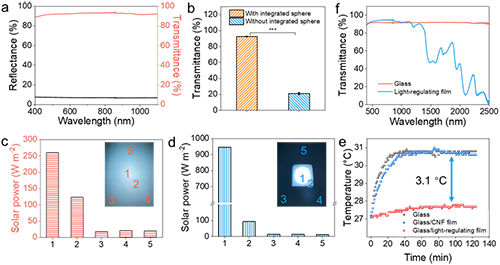

通过积分球系统对光调节薄膜的光学性能进行了系统表征。测试结果显示,在干燥状态下薄膜可散射75%的入射光,展现出优异的柔光效果(图4a,b)。建筑模型应用实验表明,薄膜覆盖的空间内光照分布更加均匀(图4c,d)。温度调控测试中,薄膜通过选择性降低近红外透射率(图4f)和高效散射太阳辐射,在2小时内使模型内部温度较普通玻璃降低3.1 °C(图4e)。

图4. 光管理与制冷性能。(a)积分球测试的透/反射图谱;(b)550 nm处透光率对比;(c,d)模型屋内光分布模拟;(e)不同覆材下的升温曲线;(f)300-2500 nm波段透光率对比。

户外实测进一步验证了薄膜的动态响应特性:其能根据环境变化智能调节透光(图5a),在夏季可通过对室内光照强度的调控,使室内温度显著降低8.4 °C(图5b,c),实现光热协同管理。基于EnergyPlus的能耗模拟分析显示,该薄膜在炎热气候区具备显著的节能优势(图5e)。以美国迈阿密市中型办公楼为例,预计其年节能效益可达到7.0 MJ/m2(图5d)。

图5. 实际应用展示。(a)晴雨天模型屋内采光对比;(b)实际屋内光强度;(c)实际温度监测;(d)美国15个主要城市中型办公建筑的节能模拟;(e)全美气候区节能分部。

该研究以生物基材料制备湿度响应光调节薄膜,可实现零能耗的智能光热调节,为绿色建筑节能提供可持续解决方案。其可扩展性、快速响应以及长期稳定性等优点,有望推动下一代环境可持续性的智能窗户的发展,助力全球节能减排。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202510262

作者简介:

朱朋辉,2021年博士毕业于华南理工大学,现任加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)木材科学系Mitacs Accelerate博士后研究员。主要从事纤维素基材料的湿敏响应机制与功能化应用研究。其研究围绕纤维素与水的相互作用机制,聚焦湿度驱动下的结构-性能调控,探索材料在智能光/热/水响应中的应用潜力;同时致力于推动微/纳米纤维素在功能织物、绿色包装与建筑节能等领域的高值化利用。迄今已发表论文超过40篇,包括以第一/共同第一和通讯作者身份在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Small、Nano Letters(2)等期刊发表论文15篇,其中包括ESI高被引论文2篇,期刊封面论文1篇,H指数24,总引用次数2374。参编学术专著1部,申请PCT国际发明专利1项,授权中国发明专利5项(已转让2 项)。多次(受邀)在国际学术会议做口头报告,并担任多个学术期刊审稿人。2024年,在联合国森林论坛期间,荣获加拿大林产品协会Chisholm林业创新奖(加拿大每年仅评选两人,首位中国人获奖者),相关信息被超过50家新闻媒体转载报道,并荣获加拿大温哥华市长贺信表彰。2025年,荣获国际林业和造纸协会Blue Sky创新奖(全球每两年仅评选三人,首位中国人获奖者)。

赵新朋,密歇根州立大学机械工程系助理教授。以第一作者(含共一)/通讯作者在包括Science、Nature、Nature Sustainability、Nature Communications、Science Advances等顶级综合性期刊上发表论文50余篇,累积引用次数超过8000次,相关研究成果多次被“Nature”、“Science”、“Phys.org”、“MRS Bulletin”、“New Scientist”、“Physics World”、“Science Daily”等知名媒体报道。同时,拥有多项美国专利。曾获2019年科罗拉多大学Summer Fellowship、2020年教育部优秀自费留学生奖,并于2024年入选《麻省理工科技评论》“35岁以下科技创新35人”全球榜单。

姜锋,加拿大不列颠哥伦比亚大学木材科学系副教授,加拿大可持续功能性生物质材料研究主席(Canada Research Chair)。在国际上获得多项奖项,其中包括,2021年美国化学年会纤维素与可再生材料分会KINGFA 青年学者奖,2022年Paper360° TOP 50 POWER LIST,2023年UBC林学院杰出科研奖,2023年美国纸浆与造纸工业技术协会纳米技术分会中年学者奖,以及2024年UBC Killam Faculty Research Prize Senior Category @KillamTrusts Laureate。目前担任Carbohydrate Polymers期刊编辑,美国化学学会纤维素分会Vice Program Chair,以及多个期刊杂志编委。主要从事生物质材料高值化转化,研究方向涉及纳米纤维素的分离与改性,超分子自组装,气凝胶,水凝胶,增材制造,传感器,水处理,热调控管理,以及电子器件制备。迄今发表论文150余篇,专利6项,总引用超过15000余次,其科研成果被300多个个加拿大以及国际媒体报道。

- 南京工业大学张军教授团队《ACS AMI》:基于百叶窗结构,构筑多模态热管理装置,助力建筑节能减排 2022-05-27

- 中石大徐泉教授等 Adv. Sci.:发电智能窗助力建筑节能产能 2022-01-13

- 中科院化学所宋延林/李会增团队 AFM:以结构色为基础的多重信息加密打印 2024-04-19

- 中科院研制出仿生毛毛虫结构自爬行驱动装置 2015-05-22

- 北科大&北大杨槐/于美娜/王茜团队 JMCA:具有被动辐射冷却和协同太阳光调控能力的智能调光膜 2024-09-10

- 四川大学郭少云/李春海团队 Macromolecules:吹膜加工外场下生物降解材料PBAT结构与性能的演变机制 2026-02-11

- 大连理工大学翁志焕、蹇锡高 AFM:紫外诱导表面交联杂萘联苯聚芳醚砜高温介电薄膜 2026-01-21