传统的石油基聚烯烃弹性体(POE)如ENGAGETM、ExxpolTM等,因其优异的性能被广泛应用于汽车部件、电线电缆、医疗器械及包装薄膜等领域。然而,其高度稳定的碳-碳键结构导致在自然环境中难以降解,有带来“白色污染”的风险。同时,POE的耐热温度受限于其聚乙烯链段的熔点(通常低于104 °C),这制约了其在高温环境下的长期使用。因此,开发一种兼具高性能、高热稳定性且环境友好的弹性体,对于满足日益增长的高端应用与环保需求,具有重要的研究价值与应用前景。

大连理工大学的刘野教授长期致力于脂肪族聚酮这一高性能工程塑料的合成研究。此类材料主链中的羰基不仅赋予其优异的力学性能和耐热性(熔点可达260 °C),同时也作为光敏基团,可在特定光照条件下发生断链反应,实现材料的降解。利用乙烯/CO交替聚酮的高强度和耐高温的特点,开发聚酮基弹性体是一种实现高性能与可降解性统一的重要策略。然而,将高度结晶的聚酮塑料转化为弹性体面临两大难题:

1.催化剂中毒难题:烯烃单体和一氧化碳(CO)通常会对过渡金属催化中心产生毒化作用,使得共聚反应难以进行。

2.软段设计难题:需要高效地引入足够多的软段来破坏聚酮过强的结晶性,以获得弹性。如传统乙烯/丙烯/CO三元聚酮弹性体需要高达50%的丙烯含量才能实现弹性。

(1)核心策略:生物基单体与镍催化剂的完美结合

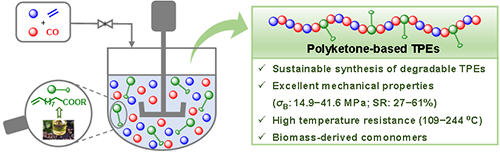

为解决上述难题,本研究策略性地采用源自蓖麻油的生物基单体—10-十一烯酸(UA)及其甲酯(MU) 作为软段前体,并利用廉价高效、可规模化制备的镍基催化体系,实现了乙烯、CO与生物基单体的三元共聚。其中,单体分子中长亚甲基链段是理想的柔性链段,而其末端的羧基/酯基则可通过简单的化学反应进一步功能化,为材料后修饰提供了可能。此外,通过系统优化催化剂结构和聚合参数(压力、温度、单体浓度等),实现了生物基单体在聚酮主链中的插入量在0.3 mol%至23.7 mol%的宽范围内精确控制。插入的长亚甲基链软段有效削弱了乙烯-CO交替链段的强偶极相互作用,从而实现了材料从塑性体到弹性体的可控调节。

(2)生物基聚酮弹性体的综合性能

-

耐热性:熔点高达109~244 oC,高于商用POE材料,拓展了其在高温应用领域的范围。

-

拉伸性能:拉伸强度可在14.9 MPa至41.6 MPa区间内调节,断裂伸长率则实现了500%到950%的宽泛覆盖,展现出高度的性能设计灵活性。

-

弹性:应变恢复率(SR)最高可达61%,表现出良好的弹性性质。

-

结晶性:较低的结晶度(2.7%–12.9%)形成了结晶区与非晶区共存的形态,内部具有7–8 nm的微相分离结构,这些纳米尺度的结晶区域作为物理交联点,有效贡献于材料的弹性恢复性能。

-

动态力学性能:玻璃化转变温度(Tg)在 -10 oC附近,保证了其在常温下的柔韧性与高弹性。储能模量在宽温域内保持稳定,体现出优异的机械可靠性。

-

表面性能:水接触角最高可达 86o,随着生物基单体含量的增加,疏水性增强,这为其在耐湿环境中的应用提供了优势。

-

可降解性:在紫外光(365 nm)照射下,其分子量在3 h内从123 kg/mol显著降至40.7 kg/mol,证实了其良好的降解潜能。

综上,该研究利用镍催化烯烃羰化聚合技术,成功将生物质衍生单体引入至聚酮主链,开发出一系列力学性能优异、耐热性好且可降解的新型热塑性弹性体(TPE)。该研究为解决传统聚烯烃弹性体难以降解的环境问题提供了一种新方案,展现出在可持续材料领域广阔的应用前景和产业化潜力。

这一研究成果近期以“Degradable Polyketone Thermoplastic Elastomers with Biomass Sourced Composition”为题,发表在《Angew. Chem. Int. Ed.》上。论文的第一作者是大连理工大学化工学院博士后陈世瑜,研究方向为催化剂设计与烯烃羰化聚合,目前发表期刊论文10余篇,获博士后创新人才支持计划(博新计划),主持国家自然青年科学基金项目(C类)等项目4项。通讯作者是大连理工大学精细化工全国重点实验室刘野教授,该工作得到了国家自然科学基金(22401034,52273004)和中国博士后科学基金(BX20240049,2024M750306)的支持。

拓展:聚酮一般是指烯烃和一氧化碳(CO)形成的交替共聚物,工业上的聚酮树脂羰基的摩尔含量为50%。最近,作者通过乙烯/CO非交替结构分析,证明羰基含量>30%,性质接近交替聚酮,而低于30%则趋向高密度聚乙烯的性质。所以,此文合成的聚酮弹性体从本质上来讲,不是极性聚烯烃弹性体,而是一种新型的弹性体材料。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/anie.202507976

刘野简介

刘野,大连理工大学精细化工国家重点实验室教授,博士生导师。2008年于大连理工大学化工学院获得学士学位,2014年于大连理工大学获得应用化学工学博士学位(导师:吕小兵教授)。2016 ~ 2018年在德国康斯坦茨大学从事洪堡博士后研究(合作导师:Prof. Stefan Mecking),随后破格晋升教授,次年入选国家级青年人才。主要研究方向为高分子合成化学、聚酮树脂和纤维等。近5年通讯作者代表性工作(J. Am. Chem. Soc.2025, 147, doi.org/10.1021/jacs.5c09549;2024, 146, 34560;2021, 143, 10743.Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202404186;2022, 61, e202204492;2022, 61, e202204126;2022, 61, e202116208.ACS Catal.2021, 11, 8349.Macromolecules2020, 53, 2912; 2021, 54, 4641;2023, 56, 510;2023, 56, 1759; 2024, 57, 4174; 2025, 58, 8622; J. Catal. 2023, 417, 334;ACS Macro Lett.2024, 13, 1099)。