随着我国“碳达峰、碳中和”战略的深入推进,碳交易市场逐步完善,碳标签制度逐步推广,低碳材料的研发与应用已成为实现绿色转型的关键路径之一。在这一背景下,以二氧化碳与环氧烷烃共聚制备二氧化碳基聚碳酸酯(CO?-PC),成为绿色高分子材料领域的前沿方向,不仅能够有效实现碳资源的循环利用,还能显著减少对化石资源的依赖,具备显著的环境和经济效益。

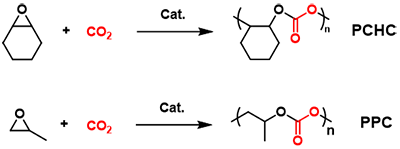

以聚碳酸环己撑酯PCHC和聚碳酸亚丙酯PPC为代表的二氧化碳高分子材料,每生产一万吨聚碳酸环己撑酯PCHC可消耗约3000多吨二氧化碳,而每生产一万吨聚碳酸亚丙酯PPC则可消耗约4000多吨二氧化碳。以聚碳酸亚丙酯PPC为例,每万吨产品固碳量相当于种植约35万棵树木一年的二氧化碳吸收量,或相当于消纳一个中型城市火力发电站数日的碳排放,具有显著的“负碳”属性,是践行国家“双碳”战略目标的重要材料支撑。

图1. 二氧化碳/环氧环己烷共聚物聚碳酸环己撑酯PCHC与二氧化碳/环氧丙烷共聚物聚碳酸亚丙酯PPC化学结构

材料的化学微结构对其性能具有决定性影响。聚碳酸环己撑酯PCHC因侧链含刚性环己基,具备较高的机械强度和耐热性(玻璃化转变温度约120 ℃),但韧性较差;而聚碳酸亚丙酯PPC虽韧性良好,其耐热性(玻璃化转变温度约35 ℃)和强度却不足。这种“强度-韧性”之间的矛盾限制了它们的广泛应用。与此同时,聚3-羟基丙酸(P3HP)作为聚羟基脂肪酸(PHA)的代表,其结构中重复的酯基与乙撑单元赋予了材料优异韧性,结晶性进一步提升了强度与加工性能。

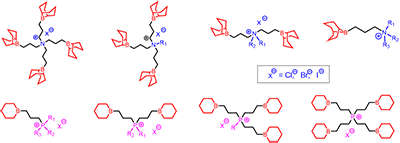

图2. 具有系列自主知识产权的有机硼催化剂

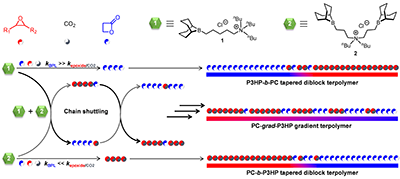

基于前期研究积累,浙江大学伍广朋教授课题组开发了一项精准聚合技术。该团队利用其自主研发的单核有机硼催化剂1与双核有机硼催化剂2之间的分子间链穿梭机制,成功将聚3-羟基丙酸结构单元嵌入到二氧化碳基聚碳酸环己撑酯PCHC和聚碳酸亚丙酯PPC高分子链中,制备出了序列可控的聚碳酸酯-聚羟基脂肪酸三元共聚物(图3)。该技术显著提升了聚碳酸环己撑酯PCHC的柔韧性和聚碳酸亚丙酯PPC的热稳定性和机械性能。相关研究成果发表于Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202517263.,博士研究生颜蕊为论文的第一作者,伍广朋教授为通讯作者。

图3. 利用有机硼催化剂分子间链穿梭机制精准合成高性能二氧化碳基树脂

借助单双核有机硼催化剂分子间的链穿梭机制,能够精确地将预设比例的聚羟基脂肪酸P3HP链段引入聚碳酸环己撑酯PCHC和聚碳酸亚丙酯PPC的链结构中,从而改善材料的韧性和结晶性能,实现传统二氧化碳树脂从无定形态向结晶态的转变。

图4. 通含有不同比例聚羟基脂肪酸二氧化碳材料的热性能曲线

近年来,伍广朋团队依托完全自主创新的有机硼催化技术(Chem. Rev., 2024, 124, 12305-12380;Chem. Soc. Rev. 2024, 53, 3384-3456;Acc. Chem. Res. 2021, 54, 4434-4448),在环氧化物与二氧化碳共聚制备脂肪族聚碳酸酯方面取得系列突破(多项成果发表于Nat. Synth.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Macromolecules等期刊)。目前,该类新材料已成功应用于高端包装、光刻胶、环氧树脂及电子封装等领域。

在量产方面,研究团队孵化了杭州硼茂新材料科技有限公司,并已完成数千万元天使轮融资。目前,两条年产千吨级二代聚碳酸环己撑酯PHC和聚碳酸亚丙酯多元醇PPC-OL中试装置正在建设中,预计2026年投产。公司掌握核心催化剂与材料改性技术,通过催化剂结构设计与单体精准调控,实现二氧化碳材料的高值化与功能化。除了正在中试放大中的二代聚碳酸环己撑酯(PHC)和聚碳酸亚丙酯多元醇(PPC-OL),该团队在环氧氯丙烷/二氧化碳共聚物(PLC)、超高分子量聚碳酸亚丙酯(H-PPC)、环氧环戊烷/二氧化碳共聚物(PCC)、氧化苯乙烯/二氧化碳共聚物(PSC)以及乙烯和环氧乙烷/二氧化碳共聚物和多元醇(PEC)等二氧化碳新材料和聚环氧丙烷多元醇(PPG)和聚环氧乙烷多元醇(PEG)等材料领域均拥有先进的催化剂和技术储备,为后续万吨级二氧化碳新材料的产业化布局提供坚实的技术支持。

论文链接:Multi-Site Organoboron Catalysts Enable Sequence-Regulated Terpolymerization of Epoxides, CO2, and β-Propiolactone via Intermolecular Chain Shuttling;Rui Yan, Ming-Jun Li, Shuai Li, Bo Li,* and Guang-Peng Wu*,Angew. Chem. Int. Ed. 2025, e202517263.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/ange.202517263

- 河工大刘宾元教授 Macromolecules:环酸酐栓接有机硼路易斯酸碱对 - 打造耐稀释的高效有机硼催化剂用于CO2和环氧丙烷共聚 2026-02-26

- 长春应化所王献红教授团队 Macromolecules:二氧化碳介导的环状碳酸酯单体保护-脱保护策略制备高分子量光学聚酯 2026-02-04

- 浙大伍广朋课题组《Eur. Polym. J.》封面:有机硼催化剂再次丰富二氧化碳共聚物拼图 - 氧化苯乙烯和二氧化碳共聚物 2025-11-03

- 浙工大王旭教授/马猛副教授团队 Small: 具有超薄阻燃、透明和高缺口冲击韧性的聚碳酸酯 2025-08-12

- 四川大学陈琳研究员/汪秀丽教授团队 Macromolecules:刺激响应仿生设计实现易回收的阻燃聚碳酸酯 2025-07-29

- 武汉理工徐林教授/新国大 Chaobin He 教授 JACS:侧链锚定提升聚碳酸酯基固态电解质稳定性 2025-05-05