超支化聚合物由于其具有低溶液和熔融粘度、高流动性、内部存在空腔、外部存在大量官能团的特点,广泛应用于药物载体、纳米材料、催化以及纳米反应器等领域。在超支化聚合物中,支化点间为聚合物分子链的长链超支化聚合物(Long-subchain Hyperbranched Polymers,LHPs)由于其独特的性能吸引了越来越多的关注,但是由于合成方法的限制,超支化聚合物结构不完全对称,使得超支化聚合物的结构精准表征存在困难。因此对于超支化聚合物支化结构的精准表征,是当前高分子科学研究中一个重要的科学问题。现有表征参数无法实现对超支化聚合物支化结构发散程度表征,极大地限制了对于超支化结构聚合物的拓扑结构的深入理解。

近期,大连理工大学高分子系马红卫副教授课题组采用基于活性阴离子聚合的模块化合成方法,设计硅氢/双炔基功能化的聚苯乙烯聚合物模块,采用聚合物模块进行硅氢加成得到不同支化程度的超支化聚合物,运用巯基-炔基点击反应对超支化聚合物的不同种类炔基进行标记。基于此类端基芘功能化的超支化聚合物,提出了支化结构发散程度表征参数—相邻双炔基占总炔基比例(fDA,0~1),成功实现了超支化聚合物支化结构发散程度的表征。此种方法仅通过荧光测试,就可以实现超支化聚合物支化结构发散程度表征,在复杂拓扑聚合物内部支化结构表征领域,有着广泛的应用前景。

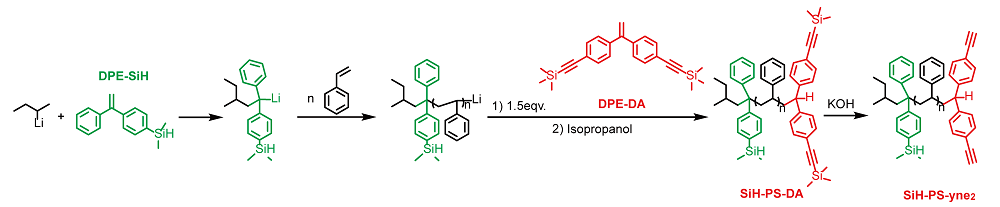

图1. 硅氢/双炔基聚苯乙烯模块合成

聚合物模块合成路线如图1所示,采用仲丁基锂引发1?[4-(二甲基硅基)苯基]-1-苯基乙烯(DPE-SiH),增长苯乙烯后,选取1,1-二[4-(三甲基硅基)苯基]乙烯(DPE-DA)进行封端,设计合成分子链端基为1个硅氢基团和2个炔基基团的聚合物模块。根据1H NMR(图2)结果,证明了端基硅氢/双炔基功能化的聚苯乙烯模块的成功合成,链中平均硅氢/炔基个数为1.0/2.0,MALDI-TOF MS(图3)的结果进一步证明了成功合成了结构明确的聚合物模块。

图2. 聚合物模块的1H NMR谱图

图3. 聚合物模块的MALDI-TOF MS谱图

图4. 聚合物模块硅氢加成合成超支化聚合物

图5. (a)聚合物模块在不同浓度(H1: 0.1 g/mL,H2: 0.05 g/mL, H3: 0.025 g/mL)四氢呋喃溶液中进行硅氢加成得到超支化聚合物的SEC曲线;(b)超支化聚合物不同反应时间的质均聚合度(Dpw)及支化因子(g’)

超支化聚合物合成路线如图4所示,聚合物模块在不同浓度(H1: 0.1 g/mL,H2: 0.05 g/mL,H3: 0.025 g/mL)四氢呋喃溶液中进行硅氢加成得到超支化聚合物。研究表明,如图5中SEC曲线所示,通过溶液浓度的调控,合成了3种具有不同支化程度的超支化聚合物。

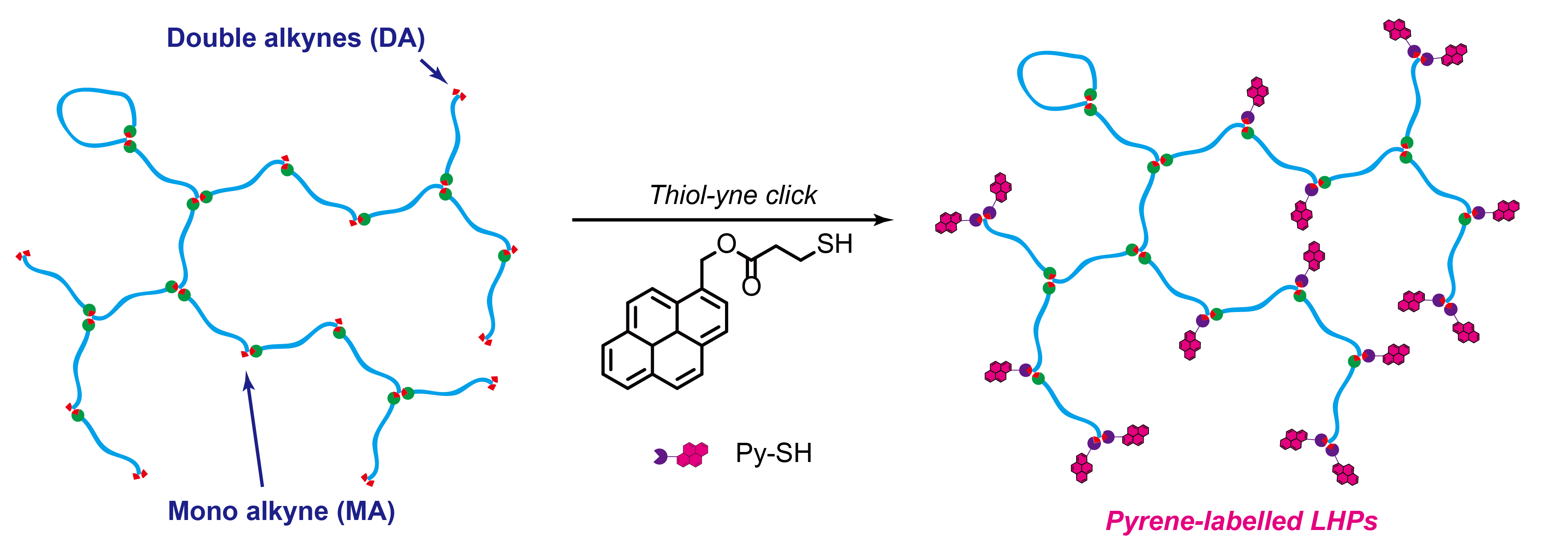

图6. 芘标记超支化聚合物(H1/2/3-Py)的合成

选取具有“基激缔合”效应的芘基团,通过巯基-炔基点击反应,对超支化聚合物不同种类的端基炔基进行标记,得到H1/2/3-Py。如图6所示,超支化聚合物中包含两种不同的炔基基团,相邻双炔基(DA)和独立单炔基(MA),DA代表支化的生长,MA则代表线性的延伸,将相邻双炔基占总炔基的比例fDA(0~1)作为表示支化程度发散程度的参数,fDA越接近1,表明支化结构越趋向无缺陷发散。

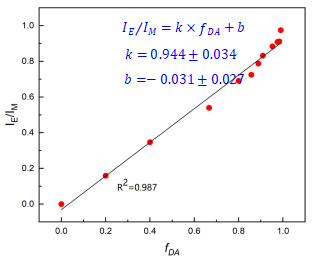

图7. 分子动力学模拟芘基团之间的距离

分子动力学模拟结果表明,连接在MA上的芘基团不会形成基激缔合,连接在DA上的芘基团会形成基激缔合。以含有相邻芘基团的线形参照聚合物的基激缔合效应强弱(IE/IM)作为DA的IE/IM值,以芘单体的IE/IM值作为MA的IE/IM值,通过按比例混合芘单体与线形参照聚合物绘制出IE/IM对fDA校正曲线,基于校正曲线只需对H1/2/3-Py进行荧光测试,得到IE/IM,即可获取其支化结构发散程度参数(fDA)。研究表明H1-Py支化结构发散程度最高(fDA=0.99),接近无缺陷发散结构。

图8. IE/IM对fDA校正曲线

本论文基于阴离子聚合物的模块化合成方法,实现了端基芘基团功能化超支化聚合物的合成,提出了超支化聚合物支化结构发散程度的表征方法,为复杂拓扑结构聚合物内部结构的表征提出了可行的方案。

论文第一作者为大连理工大学博士生李超,论文通讯作者为大连理工大学马红卫副教授和李杨教授,该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金的资助支持。

课题组介绍:马红卫副教授,主要进行活性阴离子聚合理论、功能高分子合成以及弹性体材料的合成与应用等领域的研究。已在该领域发表Angew. Chem. Int. Ed.、Macromolecules等期刊论文四十余篇,主持国家自然科学基金三项,企业合作项目多项。

http://faculty.dlut.edu.cn/2013011003/zh_CN/index.htm

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.polymer.2021.124479

- 天津大学浙江研究院“高分子复合材料中心”(宁波)诚聘英才 2024-09-23

- 中南民大张道洪教授/姜宇副教授团队 Angew:基于超支化结构构建高强高韧水凝胶 2023-09-05

- 华中科技大学解孝林/王勇团队《Nat. Commun.》:超支化聚合物的光控可切换聚合新策略 2023-03-25