在生物医学领域,关节软骨缺损的修复一直是极具挑战性的难题。软骨组织由于其特殊的结构和生理特性,一旦受损,往往难以自行修复。然而,近期西南交通大学汪建新教授团队的一项创新性研究成果为这一难题带来了曙光。该团队成功研发了一种专为关节软骨修复设计的超强水下凝胶粘合剂,并且在全层关节软骨缺损修复中实现了令人瞩目的应用效果,这一成果不仅在技术上取得了突破,更为未来生物医学的发展提供了极具价值的新思路。该工作以“ Breaking through Hydration Layer Barrier: a Novel Ultra-Strong Underwater Hydrogel Adhesive Toward Full‐Thickness Cartilage Repair ”为题发表在《Advanced Healthcare Materials》上。

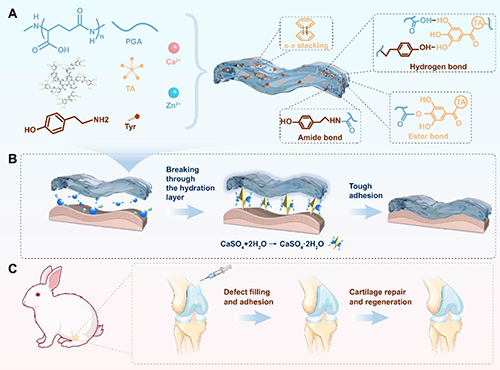

图1 含水环境中粘附过程及粘合剂“钉扎效应”示意图

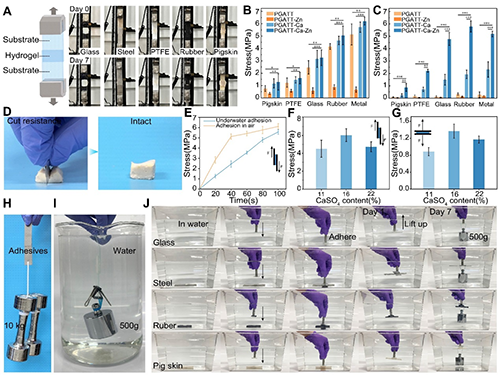

该水下凝胶粘合剂的研发灵感源自陶瓷中的纳米粒子“钉扎效应”。在陶瓷材料中,纳米粒子能够有效地钉扎住材料的微观结构,从而增强其性能。汪建新教授团队巧妙地借鉴了这一原理,将其应用到水下凝胶粘合剂的研发中。他们利用无水硫酸钙作为关键成分,这种物质能够吸收水分,穿透水化层,进而将聚合物链牢固地锚定在粘附基质表面。这种独特的设计使得凝胶粘合剂能够在水下环境中保持稳定的粘附性能,克服了传统水下粘合剂在湿润环境下粘附力不足的缺陷。

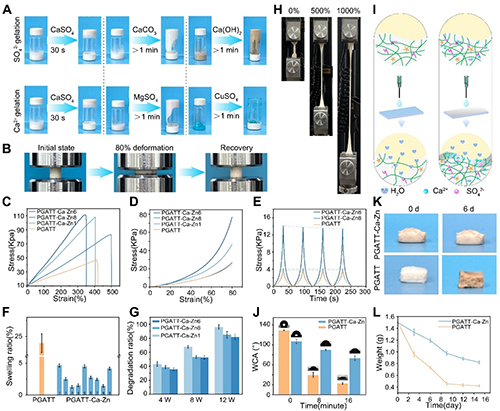

在具体的技术实现上,团队基于聚谷氨酸(PGA)、盐酸酪胺(TYR)和单宁酸(TA)构建了一个生物粘合体系,即 PGATT 体系。这一体系本身就具有良好的生物相容性和一定的粘附性能。然而,为了进一步提升其在水下环境中的粘附效果,团队引入了无水硫酸钙和硫酸锌这两种添加剂。无水硫酸钙的加入,使得凝胶能够有效地吸收水分,穿透水化层,从而为聚合物链与基质表面的牢固结合提供了可能。而硫酸锌的引入则进一步增强了体系的稳定性,促进了多样化键合模式的形成。这些添加剂的协同作用,成功突破了水合层的限制,实现了对水凝胶溶胀的有效抑制。最终,这种经过优化的水凝胶粘合剂展现出了优异的水下凝固与粘附性能,能够在复杂的水下环境中保持稳定,为关节软骨的修复提供了可靠的物质基础。

图2 钙离子和锌离子对粘合剂性能的影响

图3 不同应用场景下粘合剂性能的评价

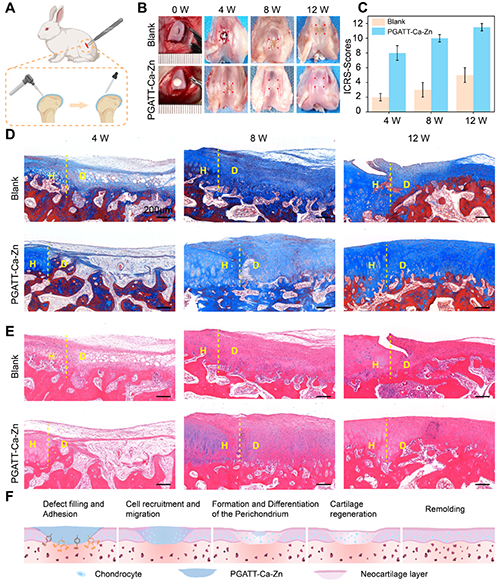

图4 使用PGATT-Ca-Zn粘合剂作为软骨支架的体内全层软骨修复评价

在实验应用中,这种水凝胶粘合剂表现出了巨大的潜力。它能够在无需外源因子或细胞的情况下,成功修复全层软骨缺损。这一点尤为重要,因为在传统的软骨修复方法中,往往需要引入外源的生长因子或细胞来促进组织的再生和修复。然而,这些外源物质的引入可能会带来一系列潜在的风险,如免疫反应、感染等。而汪建新教授团队研发的水凝胶粘合剂,完全依靠自身的物理和化学性能来实现修复功能,避免了外源物质可能带来的风险,大大提高了治疗的安全性和可靠性。

从更宏观的科学角度来看,这一研究成果为水下粘附机制的理解提供了新的视角。传统的水下粘附研究往往集中在化学键合等微观层面,而汪建新教授团队通过引入“钉扎效应”和多样化键合模式的策略,将研究视野拓展到了材料的微观结构与宏观性能的相互关系。这种跨学科的研究思路,不仅深化了对水下粘附机制的理解,更为未来开发新型水下生物粘合剂提供了全新的理论框架。基于这一框架,有望开发出适用于更广泛医疗领域的水下生物粘合剂,从而推动整个生物医学领域的发展。

在实际的生物医学应用中,这种超强水下凝胶粘合剂具有极为广阔的前景。除了关节软骨修复这一主要应用方向外,它还可以用于其他需要在湿润环境下进行组织修复的场景,如口腔、皮肤等部位的修复。此外,这种粘合剂的优异性能也可能为医疗器械的固定和密封提供新的解决方案,从而提高医疗器械的安全性和有效性。总之,汪建新教授团队的这一研究成果,不仅在技术上取得了突破,更在理念上为生物医学领域带来了新的变革。

总之,西南交通大学汪建新教授团队研发的超强水下凝胶粘合剂是一项具有划时代意义的创新成果。它不仅成功解决了关节软骨修复这一难题,更为水下生物粘合剂的研发提供了全新的思路和方法。这一成果的出现,标志着我们在生物医学材料领域迈出了重要的一步,为未来更广泛的应用奠定了坚实的基础。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adhm.202503089

- 哈工大邵路教授团队 JACS:聚合物编织金属有机框架玻璃膜家族用于超强耐压碳捕集 2026-01-07

- 西南交大王勇教授等 Macromolecules:受生物矿化启发的超强韧自愈合水性聚氨酯弹性体 2025-10-03

- 东北林大于海鹏教授团队 Nano Lett.: 超强韧绿色人造丝引领纤维素纤维革命 2025-09-21

- 福州大学赖跃坤课题组 AFM:一步、无溶剂、双固化策略 - 打造无氟全疏涂层,赋能水下光学系统透明长效防护 2026-01-27

- 理化所王树涛/孟靖昕团队 Matter 综述:应用导向的水下超疏油材料发展 - 从仿生设计到实际需求 2026-01-18

- 东北大学青勇权课题组 AFM:基于微纳装甲超疏水结构的两栖电子纺织品 - 用于全天候及水下环境运动传感 2026-01-05

- 兰州大学唐瑜、吕少瑜 Adv. Mater.:有机亚稳室温磷光水凝胶 2026-02-21