浙大傅国胜团队、计剑团队《Adv. Funct. Mater.》:活性氧自适应涂层精准调控炎症反应实现血管再狭窄抑制

药物球囊已成为临床上替代洗脱支架来治疗心血管狭窄的新兴策略,达到了“介入无植入”的临床效果,为心血管疾病治疗提供了崭新的手段。然而,传统的抗增殖药物涂层因其低效高毒副已成为制约球囊介入治疗发展的瓶颈。透过再狭窄事件中平滑肌细胞的过度增殖现象深入分析,球囊扩张往往首先导致血管内壁创伤以及局部炎症的引发。创伤部位较高的活性氧(ROS)水平通常又会导致更严重的血管损伤和功能失调。这可能是加速平滑肌细胞增殖而阻碍内皮层修复,并最终引发术后再狭窄的关键因素。

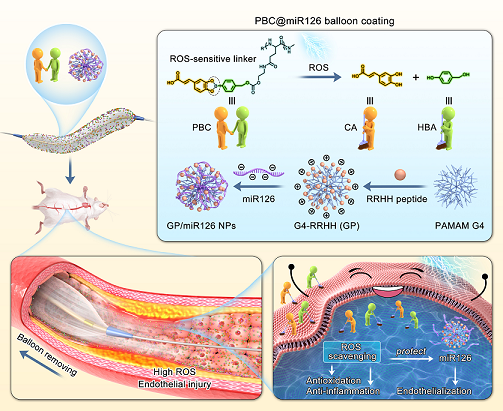

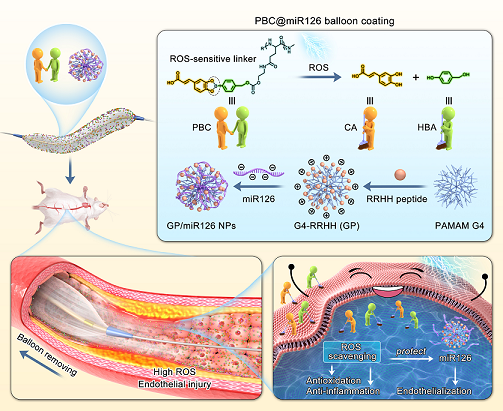

近日,浙江大学傅国胜团队与计剑团队在Advanced Functional Materials杂志在线发表了题目为Precise Regulation of Inflammation and Oxidative Stress by ROS-Responsive Prodrug Coated Balloon for Preventing Vascular Restenosis的文章。本工作以球囊介入的血管狭窄治疗为背景,突破传统的抗细胞增殖涂层策略,从介入创伤引发的血管微环境改变切入,首次将“ROS响应/清除策略”引入球囊涂层,实现血管再狭窄的精准介入治疗(图1)。通过构建含苯硼酸酯键的咖啡酸大分子前药PBC,实现高ROS水平下双药的按需可控释放;同时释放的咖啡酸CA和4-羟基苄醇HBA发挥抗氧化和抗炎作用,维持血管环境稳态。与此同时,引入内皮特异性基因microRNA-126加速内皮层的再生修复。

图1 活性氧响应/清除前药涂层的构建及其调控炎症反应抑制再狭窄的示意图

【文章要点】

首先,团队设计并成功制备了一种具有ROS响应和清除功能的聚合物前药,4-(羟甲基苯硼酸咖啡酸酯)修饰的聚谷氨酸(PGlu-HPBCA,简记PBC)。PBC可以在高ROS水平响应断裂硼酸酯键,并同时释放咖啡酸(CA)和 4-羟基苯甲醇(HBA)两种抗氧化分子,按需可控地清除局部过量ROS;协同内皮细胞特异性基因microRNA-126,进一步增强促内皮基因疗效(图2)。

图2 活性氧响应/清除前药PGlu-HPBCA(PBC)和G4-RRHH/miR126纳米颗粒(GP/miR126 NPs)的构建及表征

利用超声静电喷涂技术,将聚合物前药(负电性)和载基因纳米颗粒(正电性)共同修饰到材料表面,制备得到聚电解质涂层PBC@miR126。该涂层不仅表现出优异的抗氧化、抗炎、抗凋亡功能,还能够有效促进内皮细胞的增殖和迁移。与此同时,该药物和基因共负载的球囊涂层具有良好的向血管内壁转移和粘附性能(图3)。

图3球囊涂层的制备及其体外即时转移能力

基于大鼠腹主动脉增生模型,在管腔狭窄处进行药物球囊扩张,同时实现清除介入部位活性氧以及促内皮化功能。结果证明了该涂层能够有效减轻内膜增生,缓解过度炎症反应,促进功能性内皮层愈合,从而良好抑制了血管再狭窄的发生和发展(图4)。

图4球囊涂层对损伤动脉内膜增生的抑制作用

【结论与展望】

该ROS响应和清除功能的前药/miRNA球囊涂层有效抑制介入术后内膜增生,缓解过度炎症反应,促进功能性内皮层愈合。主要归功于:1)苯硼酸酯键的ROS响应性,实现按需、可控释药;2) 多酚药物的ROS清除性,保护内皮层功能;3)良好血管微环境,增强基因疗效;4)miR126特异性,促进内皮增殖和迁移。本工作为下一代药物球囊设计及其它心血管疾病的治疗提供了新思路与新方法。

浙江大学教授傅国胜、计剑、任科峰为本文共同通讯作者,浙江大学博士后赵静、研究员傅佳寅、贾凡为文章共同第一作者。本研究受到国家自然科学基金、浙江省自然科学基金、中国博士后自然科学基金的支持。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202213993