离子液体是一类包含库仑力和范德华力作用的新型化合物,其离子电导率通常在 10?3 ~ 10?2 S·cm?1 范围内。聚离子液体则是由离子液体单体聚合而成的单离子导体,其电导率通常比离子液体低两个数量级。尽管如此,在宽电化学窗口内,通过调整阳离子-阴离子对的组合,聚离子液体的性能仍然能够被调控。

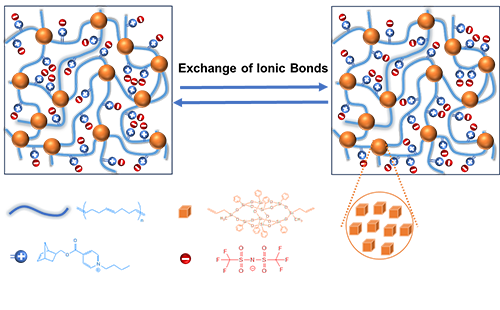

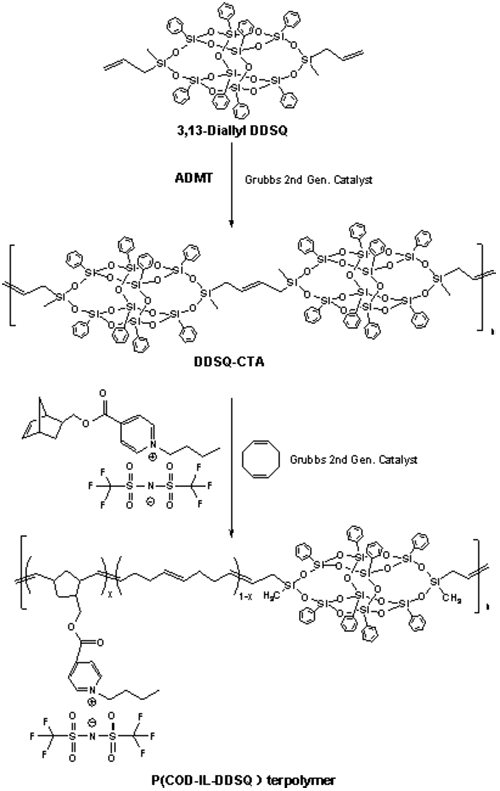

近期,上海交通大学化学化工学院郑思珣教授课题组通过环辛二烯(COD)、离子液体(IL)单体和两官能度的 POSS分子共聚,成功制备了一种兼具自修复性、可再加工性及形状记忆性能的有机-无机三元共聚物聚电解质。作者首先合成了3,13-二烯丙基双夹板型倍半硅氧烷(DDSQ)分子,在此基础上采用非环烯烃易位聚合(ADMT)制备了一种主链含有POSS和1-丁烯的交替共聚物。以此交替共聚物作为大分子链转移剂 (即DDSQ-CTA)调控环辛二烯和降冰片烯功能化的离子液体单体的开环易位共聚,成功得到了主链含有 POSS结构单元的 P(COD-IL-DDSQ) 三元共聚物。研究结果显示,该共聚物主链中的POSS结构单元能聚集称为纳米尺度上的微相,构成了该三元共聚物的物理交联微区,从而使P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物展现出优异的形状记忆性能(图1)。由于离子液体(IL)结构单元的之间离子相互作用,材料同时具有出色的自愈合和自愈合和再加工能力。由于离子液体结构单元的存在,材料在300K时具有高达1.52·10-5 S·cm-1的离子电导率。

图1. P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物离子交换的概念图

图2. P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物的合成

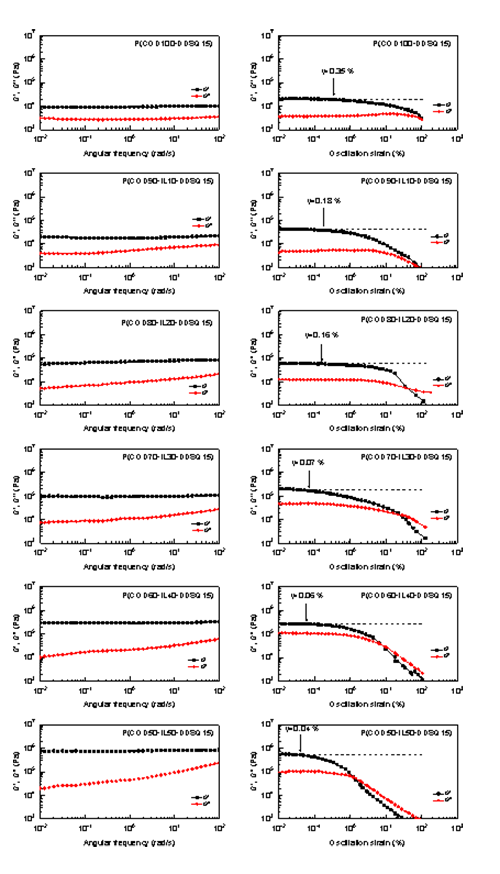

三元共聚物是通过环辛二烯(COD)与降冰片烯官能化的离子液体(NBPY+-TFSI-)的开环易位共聚反应制备的(图2)。三元共聚物中会形成POSS微区,这些微区通过物理交联作用形成网络结构。其中,POSS微区充当网络中的交联点。为验证这一物理交联网络的存在,作者对有机-无机共聚物进行了流变学测试。图3展示了P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物的小振幅振荡剪切(SAOS)曲线和剪切应变曲线。测试结果显示:所有共聚物的储能模量(G'''')均高于损耗模量(G"),这表明材料呈现典型的类弹性固体行为;P(COD100-DDSQ15)样品的线性粘弹区可延伸至γ=0.35% 并且样品在流变行为上表现出明显的佩恩效应(Payne effect);随着离子液体的引入,佩恩效应在更低应变幅度下显现,且离子液体含量越高,该效应出现得越早。所有样品的G''''和G"曲线之间都有交点,这表明此物理网络具有固体可塑性,即P(COD-IL-DDSQ)网络在剪切下是可自愈合或可再加工的。

图3. P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物的小振幅振荡剪切(SAOS)曲线和剪切应变曲线

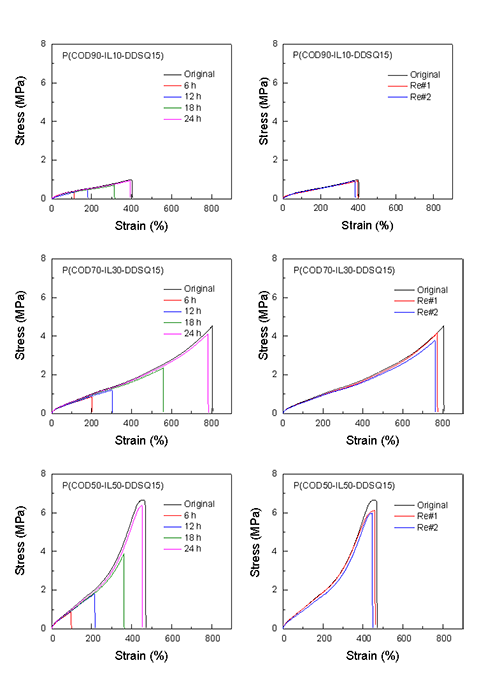

三元共聚物P(COD-IL-DDSQ)的机械性能随着离子液体(IL)结构单元的引入显著提升(图4)。P(COD50-IL50-DDSQ15)的杨氏模量(2.92 MPa)和拉伸强度(6.66 MPa)同步提高。同时P(COD90-IL10-DDSQ5)和P(COD70-IL30-DDSQ15)的断裂伸长率分别高达950.2%和802.3%。IL的引入增强了链间的离子相互作用并有效改善了聚合物电解质的自适应性。

图4. 应力-应变曲线: 左) P(COD-IL-DDSQ15); 右) P(COD70-IL30-DDSQ)

P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物表现出显著的自愈合和再加工性能(图5)。实验结果表明,即使经过多次再加工处理,材料的力学性能仍能保持稳定。具体而言,经过两次和三次再加工后的样品的应力-应变曲线与原始样品基本重合,这一结果表明材料具有优异的性能可恢复性。这种独特的自愈合和再加工特性主要归因于离子液体(IL)组分中可逆的离子动态交换作用,这种作用使得材料在加工过程中能够实现分子网络的重新构建,从而保持材料原有的力学性能。值得注意的是,这种动态交换机制不仅赋予材料良好的再加工性能,同时也为材料提供了出色的自愈合能力。

图5. P(COD90-IL10-DDSQ15), P(COD70-IL30-DDSQ15)和P(COD50-IL50-DDSQ15)的自愈合与再加工测试的应力应变曲线

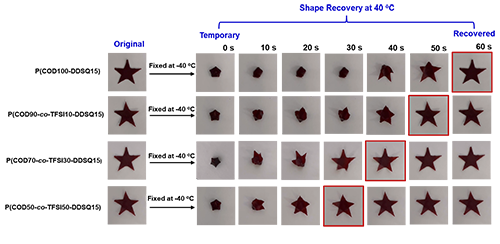

P(COD-IL-DDSQ)三元共聚物通过POSS-POSS相互作用形成的物理交联网络展现出显著的热致形状记忆特性(图6)。材料可通过玻璃化转变温度附近的热刺激实现可逆变形。由稳定的POSS交联网络维持的原始形状可以转变为临时形状。并且,在温度的调控下,临时形状可以变回原本的原始形状。值得注意的是,材料的形状恢复速率与离子液体含量密切相关,其中不含离子液体的P(COD100-DDSQ15)完全恢复需要60秒,而含有50%离子液体的P(COD50-IL50-DDSQ15)恢复时间显著缩短至30秒。

图6. 40 °C 下P(COD100-DDSQ15), P(COD90-IL10-DDSQ15), P(COD70-IL30-DDSQ15) 和P(COD50-IL50-DDSQ15)的形状恢复

三元共聚物中的离子液体组分能够作为载体有效促进离子传导。如图7所示,通过测试不同温度(T)下的阻抗谱,作者测定了材料的离子电导率(σ)。实验结果表明,在相同温度条件下,随着样品中离子液体含量的增加,σ值呈现明显上升趋势。其中,P(COD40-TFSI60-DDSQ15)在300K时表现出最优异的导电性能,其σ值达到1.52×10?? S·cm?1。值得注意的是,作者还系统考察了再加工过程对材料导电性能的影响。以P(COD70-IL30-DDSQ15)为例(图6c),经过两次和三次再加工后,其离子电导率仍能保持稳定。这一结果表明材料具有优异的再加工性能。这种良好的再加工特性使该固体聚电解质材料在电动软体机器人、应变传感器、人造肌肉以及可穿戴电子设备等前沿应用领域展现出重要的实用价值。

图7. A) P(COD-IL-DDSQ15)离子电导率(s)作为1/T的函数图;B) P(COD70-IL30-DDSQ) 离子电导率作为1/T的函数图;C) 再加工2次与3次的P(COD70-IL30-DDSQ15) 在300K下离子电导率测量的Z’与Z”的关系图

相关研究成果以“Poly(cyclooctadiene-co-Ionic Liquid) Networks Cross-Linked via POSS–POSS Interactions”为题发表在Macromolecules (2025, 10.1021/acs.macromol.4c02783)期刊上。上海交通大学化学化工学院博士研究生汪华明为第一作者,郑思珣教授为通讯作者。此研究工作得到国家自然科学基金委的支持(52373082, 51973113 和21774078)。

原文链接:https://doi.org/10.1021/acs.macromol.4c02783

- 东华大学游正伟教授、孙俊芬教授 AFM:氟氢键限域策略同步提升离子弹性体的拉伸强度、导电性能和自修复性 2025-12-17

- 东华大学游正伟教授、孙俊芬教授 Angew:氟氢键纳米限域策略同步提升弹性体的强度、韧性和自修复性 2025-06-03

- 中国计量大学卫国英/吉翠萍 Adv. Sci.:在微流控静电纺丝技术制备高效自修复性能的防腐蚀涂层方面取得重要进展 2024-12-31

- 哈工大刘宇艳教授/张东杰副教授团队 AFM:基于相分离双网络聚合物实现形状恢复起始温度的可编程调控 2026-01-12

- UCLA 金丽华教授团队 AFM:通过非平衡过程实现形状记忆聚合物可编程多模态形状演化 2025-12-23

- 长春应化所张强、卢宇源 AFM:光驱动形状记忆超级电容器 - 可穿戴储能的安全与耐久新方案 2025-09-29