皮肤是人体与外界交互的关键界面和天然屏障。它不仅提供物理保护,其精妙的感知机制—如通过帕西尼小体感受压力、通过温觉受体分辨冷暖以及可形变的褶皱结构和梯度模量,使人类能够精细地感知并响应外界刺激。然而,脑卒中等神经疾病的高发(尤其是在老龄化趋势下),常导致患者出现触觉感知障碍。这种障碍使他们难以识别温度变化(易烫伤)、无法精准控制抓握力度(易捏碎物品),严重影响了日常生活质量和安全。此外,现有智能假肢配备的电子触觉传感器(如摩擦电、电容、压阻式)在实用化中面临显著挑战:需外接电源、难以可靠识别材料特性(尤其对电学属性相似的物体)、易受开放环境干扰,且缺乏在非预设压力条件下实现自监督感知的能力。

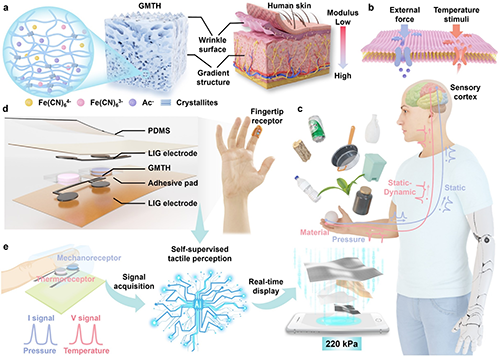

图1. 仿生多模指尖受体设计

受皮肤结构和感知原理的双重启发,太原理工大学集成电路学院张虎林教授团队在《Advanced Science》发表重要研究成果。他们开发出一种基于梯度微图案化热电水凝胶的仿生指尖受体,其核心创新在于模拟了皮肤对温度和压力的并行感知机制(温压双通道),并巧妙利用生活中触摸不同物体产生的“冷热感觉”物理原理来实现材料识别。这项工作的灵感直接源于日常体验:触摸金属感到凉,是因为热量被迅速导走;触摸泡沫感到暖,则是热量在界面堆积。研究团队将这种由材料热属性差异引发的瞬时温差动态过程,转化为识别材料的关键信号(图1)。

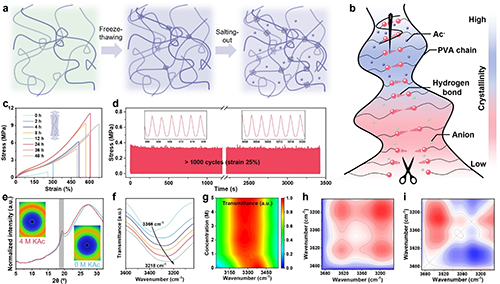

图2. 凝胶机械性能调控与表征

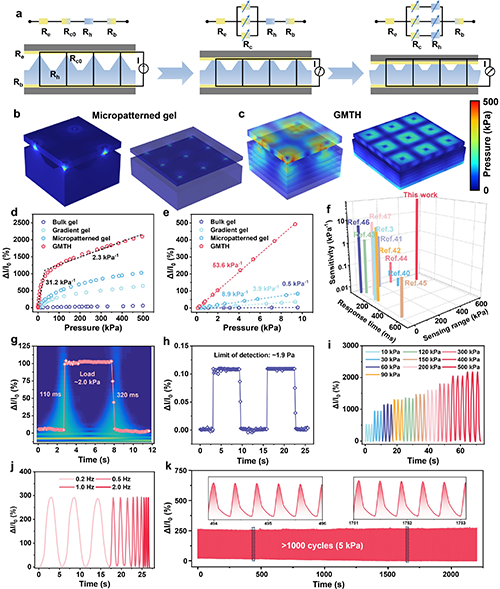

图3. 热电凝胶主动压阻敏感机制和性能

水凝胶表面具有类似皮肤褶皱的金字塔微结构,内部则具有梯度模量,使其具备超高压力灵敏度(53.6 kPa-1)、快响应(110 ms)和宽量程(0-500 kPa),同时异常坚韧(韧性26.22 MJ m-3)(图2)。该凝胶受体的“自驱动”能力源于人体皮肤持续散发的热量。热电水凝胶通过热伏效应可将人体热量转化为电能,利用主动压阻效应直接“无源”地将压力感知转化为可探测的电信号,而无需外部供电(图3)。当受体接触物体时,材料的热扩散能力不同,会导致凝胶冷热端温差变化速度(电压变化率)显著不同。受“冷热感觉”原理启发,通过监测凝胶电压变化率,受体能在短短80毫秒内(最快40毫秒)识别出材料特性,极大提高了材料识别速度和效率。

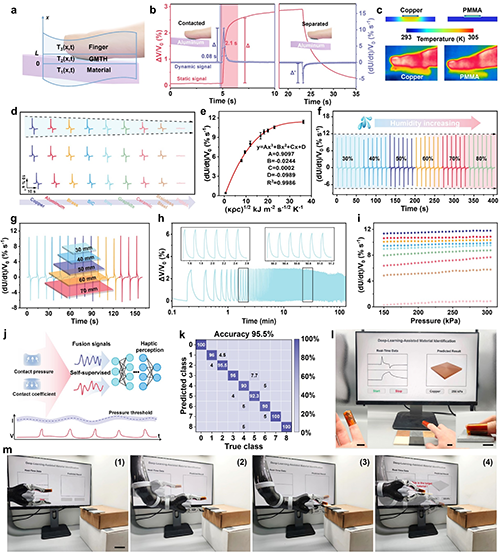

图4. 深度学习赋能自监督触觉感知

为了实现开放环境下的可靠感知,团队仿照皮肤同时处理多种信号的能力,设计了双通道策略:一个通道实时监测压力(主动压阻效应),另一个通道监测温度相关的热电信号及其变化率。结合智能算法,系统能自动补偿压力对热电信号的干扰,最终在随机按压条件下实现了高达95.5%的识别准确率,真正做到了自监督触觉感知(图4)。这项融合了皮肤仿生结构和温压双通道感知原理,为感觉障碍患者的触觉功能重建和提升机器人的环境交互能力提供了极具前景的新方案。未来,团队计划引入反馈模块并结合人工突触技术,模拟真实物体的“冷热感觉”,构建完整的感知-反馈闭环。该工作以“Bionic multimodal augmented somatosensory receptor enabled by thermogalvanic hydrogel”为题发表在《Advanced Science》上。太原理工大学博士生李宁为第一作者,张虎林教授和台湾大学林宗宏教授为通讯作者。研究获国家自然科学基金和山西省科技合作交流专项支持。

该成果是张虎林教授团队关于凝胶热电器件研究的最新进展之一,这项工作构想了深度学习辅助的热电凝胶电子在触觉感知和具身智能中的广阔前景。自2021年以来,张虎林教授团队制备了一系列基于不同聚合物网络和氧化还原对的热电凝胶可穿戴器件,并致力于开拓凝胶热电器件在人体健康监测和信息交互领域的应用场景,取得了一系列重要研究成果,具体详见:https://cic.tyut.edu.cn/info/1893/9257.htm

原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202505873

- 太原理工张虎林教授 JMCA:深度学习辅助的透气热电水凝胶阵列用于自供电心理监测 2025-03-20

- 浙江大学彭丽华/吴琛团队 AFM:无线智能热电凝胶协同工程化人参外泌体重构仿生电场与血管再生信号加速难愈性溃疡愈合 2025-03-03

- 山西师大崔小静 ACS Sensors:机器学习辅助热电水凝胶实现自驱动面部感知 2025-01-11