结晶性高分子材料在热塑性塑料中占比高达70%,其结晶过程调控是优化材料性能的关键。成核作为结晶的起始步骤,通常发生在固体界面处。然而,高分子在界面处的构象与动力学行为显著区别于其本体,成核过程难以直接观测,导致界面成核的物理本质长期不明,制约了高分子结晶行为的精准调控和高效成核剂的理性设计。

在中国科学院、国家自然科学基金委和北京分子科学国家研究中心的支持下,化学研究所工程塑料重点实验室刘国明等基于聚合物-多孔阳极氧化铝(AAO)模板构建的纳米限域模型体系,深入揭示了高分子表面成核与界面相互作用的本质关联,提出并证实了高分子在非晶固体界面成核的“熵驱动机制”。

研究团队创新性地发展了一种适用于纳米受限体系、可测量完整极图的新实验方法(图1),成功突破了传统技术手段难以解析界面成核取向结构的技术瓶颈,在多种高分子-AAO体系中观察到了显著的由界面成核导致的晶体取向。对纳米孔中晶体形貌的观察直观地证明了两种主导取向结构的存在(图2),与极图测试结果相一致。

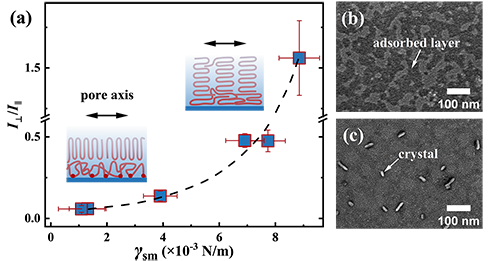

利用该方法对多种不同化学结构的高分子进行系统研究,发现界面成核概率与聚合物/AAO界面作用强度呈现显著的负相关性(图3)。分析表明,相互作用强的界面更容易发生物理吸附,阻碍链运动,并产生较多的trains和loops构象;而在较弱的界面相互作用下,高分子链在界面处更容易形成扁平构象,导致其构象熵大幅降低,从而自发形成有利于成核的预取向结构。这一发现颠覆了传统成核理论中“焓”贡献主导的认知,明确确立了“熵”驱动机制在界面诱导高分子结晶过程中的核心作用。该研究为揭示界面诱导成核的普适性机制提供了奠定了基础。

图1 AAO纳米孔中高分子特定(hk0)晶面的取向分布与极图测试结果及示意图。

图2 AAO中不同聚合物的晶体形貌。

图3 高分子界面成核概率与高分子/AAO界面能关系及AAO界面吸附高分子形貌。

相关研究成果以“Entropic Origin of Polymer Nucleation at Amorphous Solid Interfaces”为题,发表在Physical Review Letters (Phys. Rev. Lett. 2025, 135, 018101) 上。化学所博士研究生王明为论文第一作者,刘国明研究员为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1103/l2c8-m7k7

第一作者解读

本课题的开展起源于我们的上一篇工作(ACS Macro Letters 2024, 13, 908)。在进行AAO纳米孔中聚合物结晶形貌的表征过程中,我们发现了以往相关研究中尚未报道的取向结构——片晶垂直于孔轴。该取向在纳米孔受限高分子晶体中是很罕见的,与传统的模型相悖(Physical Review Letters 2006, 97, 027801)。我们意识到也许我们观察到了界面成核的直接证据,并可以验证胡文兵老师提出的slippery wall的蒙特卡洛模拟结果(Macromolecules 2006, 39, 5159; Soft matter 2008, 4, 540)。因此,我们迅速展开了系列聚合物的取向表征工作。

为了获取完整的晶体取向信息,弥补传统GWAXS和X射线反射极图在该体系表征中的几何缺陷,我们提出了将X射线透射法极图与反射法极图相结合的方法。取向部分的研究承接了本科研团队过往的取向研究工作(苏萃等,Macromolecules 2018, 51, 9484),这使得相关的表征得以顺利进行。在杨博博士的帮助下,我们完成了透射极图测试所使用的可旋转样品台的设计与定制,化学所测试中心孙杨老师在反射极图的调试和测试中提供了帮助,作者在此向他(她)们表示感谢。

在本课题的开始阶段,我们预期这是一个结论坚实、短而快的工作,但随着表征聚合物种类的增加,我们发现了一个出乎意料的现象:非极性的PE、PB-1、iPP可以发生表面成核,而极性聚合物PEO、PCL、PVDF则只能通过均相成核结晶。由于AAO是极性的,这意味着,似乎与AAO相互作用更弱的聚合物,反而容易借助AAO孔壁成核。该结果显然与经典成核理论的认识——界面能降低导致的焓效应有利于成核——不一致。

在进行固体界面聚合物链特征的文献调研后,我们大胆猜测,本体系中的界面诱导成核,可能是熵效应主导的。即,界面相互作用更弱的聚合物-AAO体系,分子链更倾向于平躺在孔壁上,减小构象熵,从而使成核位垒降低。然而,要验证这一猜想,需要我们走出自己在高分子结晶研究中的舒适区,更聚焦界面处的链行为与相互作用,无疑需要我们投入更多的精力与耐心。

中北大学宋子健副教授(化学所在职博后)的加入,为本工作的进一步探究打开了局面。基于她在高分子链松弛、不可逆吸附上的研究经验,我们一起分析讨论,合作完成了吸附实验的设计与执行,以及聚合物-AAO界面相互作用的计算和表征(感谢化学所苏萌研究员和王凯扬同学在接触角测试上的帮助)。这些都促进了提升本工作研究结论的坚实性,使得我们可以形成“相互作用强的界面易发生不可逆吸附,阻碍链运动,产生较多的trains和loops构象,不利于成核;而相互作用弱的界面,高分子链易形成扁平构象,降低构象熵,利于成核”的新认识。

投稿与修改的过程是一场漫长而艰难的战役。在来回多次的审稿程序中,我们根据审稿人的建议,进行了大幅的文章结构修改。在该过程中,我们得到了布鲁塞尔自由大学(ULB)的Simone Napolitano教授和西班牙巴斯克大学的Alejandro J. Müller教授的很多帮助。我们感谢审稿人、两位教授在文章修改上的建议,他们一定程度上决定了本工作的最终呈现效果。

- 中科院化学所刘国明研究员特约专论:高分子在氧化铝纳米孔道中受限结晶的研究进展 2020-05-07