3D打印技术极大地推动着精密制造和新材料的发展。数字光处理(DLP)技术因打印速度快、精度高和材料利用率优等特点,已成为制造功能化复杂结构的最有效途径之一。但是,目前遇到的瓶颈是缺乏高温应用的光响应油墨材料,极大地限制了工业应用中推广。聚酰亚胺作为一类高性能高分子,凭借其优越的热、机械、电绝缘性能以及分子的可设计性在航空航天、集成电路、动车高铁、先进显示和5G通讯等高科技领域得到广泛应用。光敏聚酰亚胺进入3D光固化打印经历了三个主要发展阶段。第一阶段采用光敏聚酰亚胺前体溶液,经光交联与高温亚胺化处理,所得构件虽具备高耐热性与力学强度,但因溶剂挥发导致体积收缩显著(>50 %)。第二阶段使用了可参与光聚合的活性溶剂,使得收缩率降至5%以下,但材料的热机械性能随之下降。第三阶段采用完全亚胺化的聚酰亚胺树脂作为油墨基体,消除亚胺化引起的收缩,总的体积收缩率降到2%以下,因此打印件结构的保真度得到了进一步的提升。但是,DLP打印原理是逐层打印,也面临着和其他3D打印技术一样困境,即:层间分子链连接薄弱造成的力学各向异性和热变形温度低的问题。因此,在保证打印精度与低收缩的前提下,如何通过材料设计与工艺优化增强层间相互作用、提升构件整体热、机械性能,已成为聚酰亚胺3D打印材料开发的关键挑战。

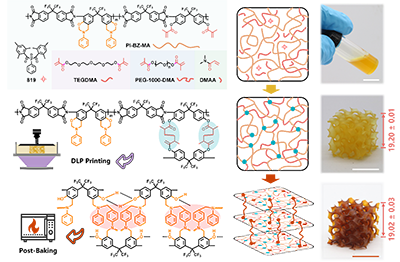

近日,上海交通大学路庆华教授团队通过分子设计,在聚酰亚胺骨架上同时引入苯并噁嗪与甲基丙烯酸酯基团,开发出一种光-热双响应型聚酰亚胺材料(图1)。该材料在紫外光照射下通过甲基丙烯酸的光聚合打印形成分子交联网络,确保了打印件的形状稳定性。然后再经热处理触发苯并噁嗪开环聚合,形成刚性的、各向同性的酚醛芳香网络,最终组合丙烯酸网络形成一种自锁互穿网络(SL- IPN)结构。基于该结构的3D打印构件,有效克服了传统光固化打印中层间结合作用弱的关键难题,为3D打印高性能三维结构提供了新思路。

2025年10月13日,该研究成果以“Post-Baking-Induced Self-Locking Interpenetrating Networks Strengthen 3D-Printed Polyimide Architectures with Enhanced Thermal and Mechanical Properties”为题发表在顶级学术期刊 《AdvancedFunctional Materials》上。同济大学化学科学与工程学院博士生万佳陈为论文第一作者,上海交通大学路庆华教授、袁嘉男博士后为论文的共同通讯作者。该工作得到了国家自然科学基金的支持。

图1

研究团队首先设计了含有酚羟基的聚酰亚胺,并充分利用了酚羟基的活性位点,分别按比例接枝了光敏性甲基丙烯酸酯基团与热响应苯并噁嗪环结构单元。随后,基于该树脂配制全交联光敏油墨体系,并通过长、短链交联剂的配合优化其力学性能。系统研究了紫外曝光下自由基聚合的液-固转变过程,确定打印曝光参数,并筛选确立了苯并噁嗪开环聚合的适宜温度。在此基础上,PDL打印成型三维结构样件,并经过后烘工艺处理,消除了因打印过程分子链取向导致的力学各向异性问题,实现了材料在机械性能上的各向同性。宏观应力-应变测试曲线与微观层间互连结构的分析共同为上述结论提供了有力证据(图2)。

图2

进一步通过热力学分析及热变形温度测试(图3),系统评估经240℃热固化后3D打印试样的热机械性能。后烘处理引发苯并恶嗪开环聚合,形成SL-IPN,使材料Tg从141℃显著提升至209℃,室温储能模量由<1.5 GPa增至>2.5 GPa,热变形温度达165℃。此SL-IPN结构有效增强了层间与层内连接,克服传统光交联聚酰亚胺三维部件耐热性差与力学各向异性的局限。SEM结果进一步揭示,热交联后形成的粗糙界面褶皱与内聚桥接结构,有效增强了层间结合与整体致密性有助于提升层间致密性与整体力学性能。该材料兼具优异的热稳定性和抗热冲击能力,优于多数已报道的双固化体系与商用光固化树脂,展现出在高温高负载条件下的应用潜力。

图3

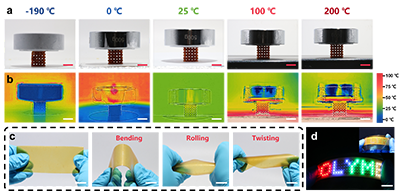

在极端高低温环境(-190~200℃)及1000倍自重载荷条件下,具备SL-IPN的三维结构试样在整个温域内均保持结构完整,无变形或断裂,且薄层结构也表现出优异抗脆性(图4)。该材料同时展现出与柔性器件良好的集成兼容性,为其在柔性电子与航空航天等极端环境下的应用提供了材料基础。

图4

该项工作是团队基于感光聚酰亚胺及聚酰亚胺3D打印方向的延续性工作。近年来,团队在光固化聚酰亚胺材料开发方面取得系列进展:通过工业废弃光敏聚酰胺酯的高附加值回收,实现了高形状保真度的DLP成型结构与微尺度制造能力(Chem. Eng. J. 2024, 495, 153594.);开发了基于三原色体系的UV固化彩色聚酰亚胺油墨,制备出色彩稳定性、性能优异的3D复杂构件(Chem. Eng. J. 2025, 515, 163433.);通过机器学习构建聚酰亚胺结构性能定量关系,为打印油墨树脂设计提供了理论指导(Adv. Funct. Mater. 2024, 34,2409143)。

原文链接: https://doi.org/10.1002/adfm.202509734

- 兰州大学范增杰团队 Adv. Mater.:3D打印动态适应性梯度压电支架用于肌腱高效再生修复 2026-02-15

- 中科大/理化所董智超、中科大李储鑫 Adv. Mater.:3D打印旋转扇叶 - 低能耗吸雾除湿,并实现油雾稳定捕集 2026-02-02

- 南理工/国科大杭高院王杰平、南理工易文斌 Small:基于多功能光引发剂的可酸降解光固化3D打印材料 2026-01-19

- 华科大黄永安教授团队《Sci. Adv.》:仿生制造重要突破 - “界面激光剥离”精准复刻蜻蜓翅膀 2025-12-17

- 兰州化物所王道爱研究员团队 AFM:自适应限域润滑策略实现多孔聚酰亚胺的超低摩擦和磨损 2025-08-12

- 华南理工大学王林格教授团队 AFM:开发了一类兼具高透明性和高稳定性的无色聚酰亚胺复合薄膜 2025-07-11

- UCLA贺曦敏/燕山大学秦志辉、焦体峰 Adv. Mater.: 具有优异机械性能和耐久性的完全可降解蛋白质凝胶-氢键供体的调控 2025-06-27