在国家杰出青年基金,国家自然科学基金委基础科学中心项目,973计划、和国家重点研发计划等项目的资助下,清华大学材料学院功能复合材料沈洋教授课题组与美国宾夕法尼亚州立大学合作,在柔性聚合物基纳米复合电介质材料方面再次取得重要进展。

介电电容器由于其超高的功率密度、高工作电压及柔性全固态等优势,被广泛应用于电子电力系统中。目前以双向拉伸聚丙烯BOPP为代表的商用聚合物薄膜电介质介电常数过低,极大限制了其储能密度(~1.2 MJ/m3)。该课题组前期提出将高介电常数的陶瓷填料与高介电强度的聚合物柔性基体相复合,制备纳米复合电介质材料的思路已经得到了大量实验验证,实现了储能密度的大幅提高(20 ~ 30 MJ/m3)。在前期工作的基础上,课题组成员进一步发展了一种非平衡快速制备工艺用于聚合物复合电介质薄膜的连续规模化生产,并实现了纳米结构的三维人工调控(Adv. Mater. 2018, 1707269, 第一作者为2017届毕业生张鑫博士)。

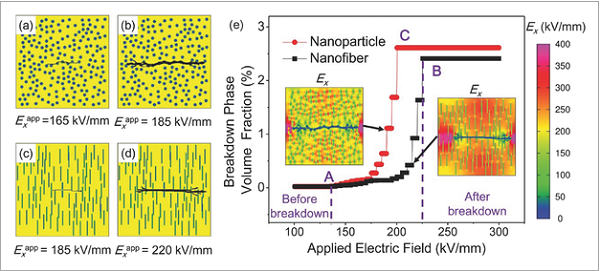

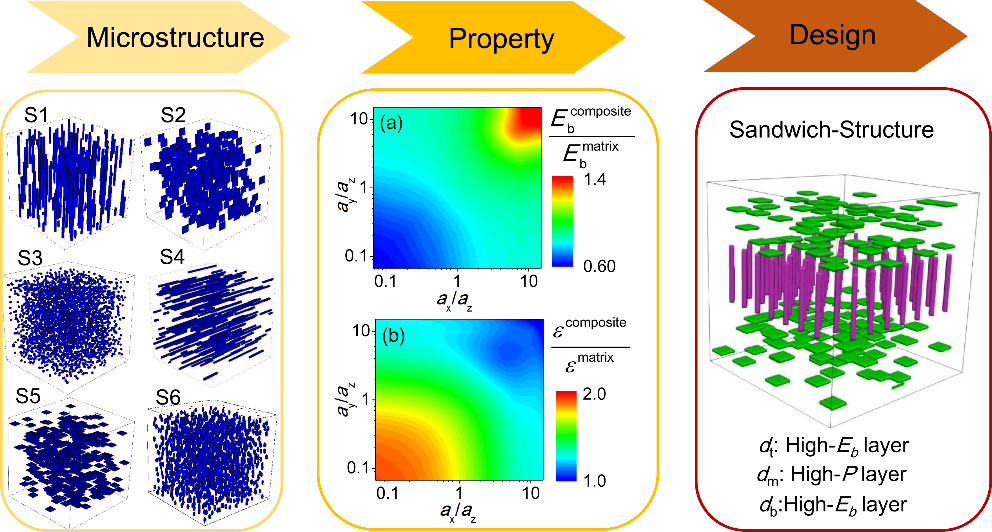

该柔性薄膜呈现出良好的力学性能和介电性能,能够承受高达10 kV的电压,且具有优异的循环稳定性。课题组成员进而利用相场方法对不同微观结构的介电性能进行了系统地模拟研究,解析了电击穿的动态演化过程,并发展了通用方法用于柔性纳米复合电介质的高通量模拟和结构设计(Adv. Mater. 2018, 1704380, 第一作者为2014级直博生沈忠慧。

针对实际应用中薄膜电容器在高温高压条件下的热稳定性问题,课题组成员构建了电-热耦合的相场击穿模型,研究了不同微观结构的薄膜电容器的高温介电性能,发现降低电导率较之提高热导对消解焦耳热效应更有效(Adv. Energy Mater. 2018, 1800509 第一作者为2014级直博生沈忠慧)。三篇文章的通讯作者均为沈洋教授。

功能复合材料课题组近期的实验工作实现了柔性纳米复合电介质材料的三维结构调控,为聚合物复合薄膜的连续生产奠定了技术基础,并通过相场模拟深入解析了极端条件下聚合物复合材料电、热、力多场耦合机制。上述工作理论与工程相结合,为进一步拓展介电电容器在高功率、高储能、高温高压等条件下的应用提供了一种新思路。

论文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201707269

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.201704380

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201800509

- 宁波材料所陈涛/肖鹏团队《Adv. Mater.》: 柔性凝胶电子器件实现吸湿-解吸实时监测与智能化湿度管理 2026-02-05

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 澳门大学姜颖课题组诚招博士后、博士生、研究助理 - 柔性器件方向(高分子材料/电子/生物医学工程等) 2026-01-24

- 湖南科技大学张光军课题组 Macromolecules:新型不对称给体聚合物基太阳能电池 - PCE高达19.79% 2025-12-28

- 西建大王争东团队《Adv. Funct. Mater.》:功率半导体器件灌封用分子有序环氧/有机受体复合材料新成果 2025-09-21

- 浙大王征科课题组《Appl. Mater. Today》综述:聚合物基润滑减阻材料的设计和应用 2025-02-07