具有高界面粘附特性的聚合物固态电解质是下一代高比能固体电池研究的热点。但由于聚合物依赖耦合的离子传输机制,其室温离子电导率往往较低,阻碍了其实际应用。因此,从机理方面寻求突破离子传输制约的有效途径迫在眉睫。

分子链的无规运动会产生大量自由体积,较大的自由体积会导致较长的Li+跃迁路径甚至中断其连续跃迁,大大增加了离子传输能垒。基于上述对离子传输机理的认知和理解,四川大学高分子科学与工程学院微粘控加工团队(PI为王宇特聘研究员)利用纳米粒子吸附效应,不仅增加了界面的路易斯酸碱位点,还使分子链构象更加致密,明显减小了周围的自由体积。这不仅能稳定离子传输位点,还能有效缩短Li+离子的跃迁路径,从而降低离子跃迁传输能垒。该工作以“Achieving Low-Energy-Barrier Ion Hopping in Adhesive Composite Polymer Electrolyte by Nano-Absorption”为题,近期发表于高分子界国际著名期刊Macromolecules。

图1.聚合物固态电解质中可能存在的锂离子传输机理。左图:自由体积阻塞导致的高能垒跳跃模式;右图:纳米吸附效应促进的低能垒跳跃模式。(兔子:锂离子;船:移动的跳跃位点;石头:稳定的跳跃位点)

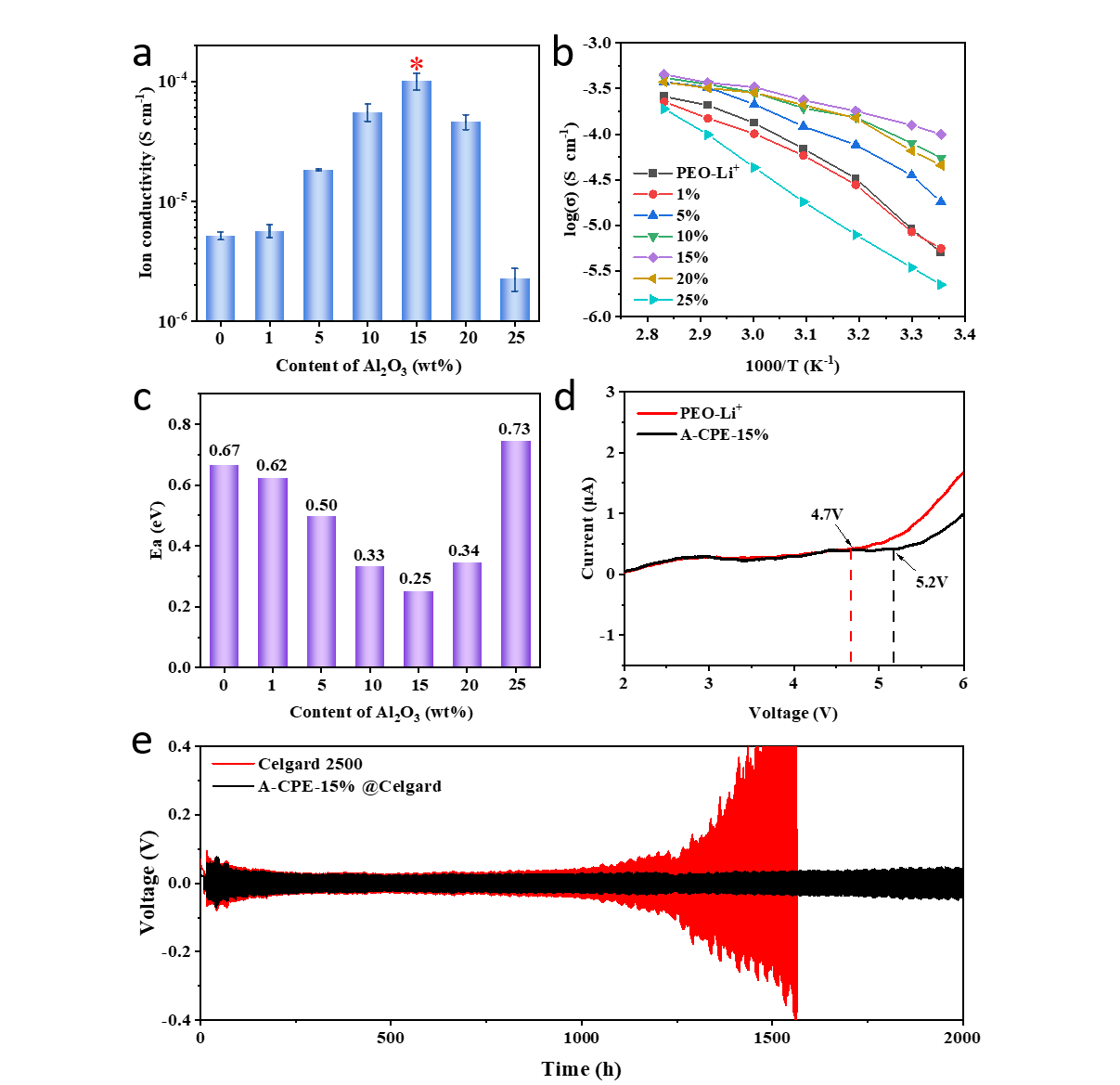

加入纳米Al2O3后复合聚合物电解质的室温离子电导率提高了一个数量级(图3a),同时活化能也显著降低(图3b,c),进一步证明了本文提出的锂离子低能垒跳跃模式。此外,较强的纳米吸收效应也显著提高了复合电解质的力学性能和电化学稳定性。将复合电解质涂覆在工业隔膜上,可有效提高锂金属的稳定性,循环性能超过2000 h,在锂金属电池中具有广阔的应用前景。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.2c00928

课题组简介

微粘控加工与先进电池团队(MAGIC Group)以微粘控为学术思想,主要围绕高分子加工与先进电池材料及器件加工成型中的共性关键科学技术问题,展开多学科交叉的基础应用研究。近期,在电极加工成型中提出了活性颗粒“微环境”聚集态结构演变及其调控的概念;并借助微粘控思想,开发了强粘(吸)附型高分子粘接剂和电解质,实现了电极微环境结构的低碳可控构筑、电极加工技术创新、电极能量密度等性能的大幅提升。其课题组力争为下一代高性能柔性可定制化电池的界面调控、加工成型等注入不可或缺的高分子力量。如需详细介绍,烦请访问如下链接。

课题组链接:https://www.x-mol.com/groups/Wang_Yu

- 华南理工大学宋文婧/任力团队 AHM:一种通过调控交联网络形成顺序用于显著提升粘合剂长效湿粘附性能的策略 2025-03-26

- 川师大赵丽娟教授、王义副教授 Mater. Horiz.:通过协同氢键和偶极-偶极交联构建超高拉伸、自恢复、自愈合且粘附性水凝胶 2025-01-10

- 西安交大成一龙教授团队 Adv. Mater.:一种用于快速止血、加速组织损伤愈合和生物电子学的高湿组织粘附性抗溶胀水凝胶 2024-12-26

- 北化周伟东教授团队 Nat. Commun.: 新型准固态聚合物电解质助力高电压锂金属电池实现非破坏性寿命延长 2025-04-21

- 北京大学庞全全教授团队 Adv. Mater.: 氟化微畴调控-聚阳离子基固态聚合物电解质用于高电压全固态锂金属电池 2025-03-14

- 江南大学刘天西/陈苏莉、河南大学田志红 Angew(Hot Paper): 超分子拓展的聚合物电解质助力高能全固态锂金属电池 2025-03-02