有机室温磷光(RTP)材料在光电、信息安全和生物成像领域展现出重要应用前景。近年来,真空蒸镀型有机发光二极管(OLED)的RTP材料研究已取得显著进展,然而溶液加工型OLED性能仍存在显著差距,其核心瓶颈在于单分子层面难以同时实现激子稳定性和溶液加工性的协同调控。

近期,香港中文大学(深圳)/香港科技大学唐本忠院士团队提出了一种新的受体树枝化策略,成功构筑兼具高效稳定特性的RTP材料体系。该策略可在单分子尺度同步优化RTP发射的多重过程:通过增加系间窜越通道、增强T1与S0态间自旋轨道耦合常数、抑制分子运动,实现系间窜越与三线态辐射跃迁的协同促进及非辐射跃迁的有效抑制,从而显著提升RTP发光效率。基于该策略设计的受体基树枝化分子,在环境溶液中呈现毫秒级长寿命磷光,掺杂薄膜中光致发光量子产率接近100%,是目前首例报道的RTP树枝状大分子。以其制备的天蓝光OLED器件外量子效率达25.1%,创造了溶液加工型RTP-OLED效率新纪录。本工作为RTP材料的分子工程提供了明确的设计策略,为新型光电材料的开发开辟了新路径。

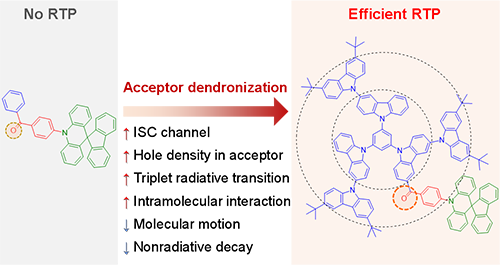

图1. 通过受体树枝化实现的高效RTP发光机理示意图

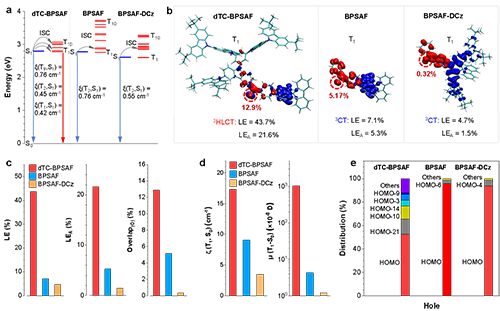

图2. 受体树枝化大分子dTC-BPSAF、原型分子BPSAF和给体树枝化分子BPSAF-DCz激发态性质的量子化学计算

本研究通过受体树枝化策略成功调控三重态激子性质,有效提升材料RTP性能。该策略通过增加三重态能级分裂度和强化受体在最低三重态(T1)的局域激发(LE)特性,显著优化系间窜越(ISC)通道数量与效率。量子化学计算表明,受体树枝化分子dTC-BPSAF的ΔEST仅为0.02 eV,且通过增加三重态密度和缩小能级间距(ΔETT),使有效ISC通道从原型分子BPSAF的1条(S1→T2)扩展至3条(S1→T1/T2/T9),而给体树枝化分子BPSAF-DCz因能级匹配度不足未能提升ISC效率。同时,受体树枝化促使T1态特性从电荷转移(CT,92.9%)主导转变为杂化局域电荷转移态(HLCT,CT 56.3% + LE 43.7%),其中受体局域激发成分(LEA)从5.3%显著提升至21.6%,大幅增强T1→S0态的自旋轨道耦合(SOC)和跃迁偶极矩(μT1→S0),而给体树枝化体系LE比例进一步降至4.67%,从而不利于ISC过程。

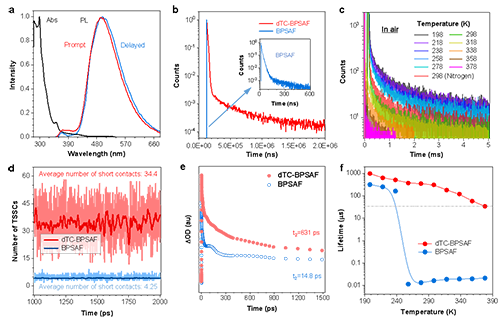

图3. dTC-BPSAF和BPSAF的光致发光行为和分子内相互作用

此外,本研究通过合成受体树枝化树状大分子dTC-BPSAF验证了其高效RTP性能的发光机制。光谱分析表明,dTC-BPSAF在甲苯溶液中呈现494 nm的天蓝光荧光及497 nm的磷光,其磷光寿命达1.85 ms,较原型分子BPSAF(161 ns)提升两个数量级。变温磷光衰减曲线(198-378 K)显示寿命随温度升高单调递减,符合磷光特性而非热激活延迟荧光(TADF)。分子动力学模拟揭示受体树枝化使分子内空间相互作用(TSSCs)从4.25增至34.4,通过增强空间位阻有效抑制分子运动和非辐射跃迁,且氧稳定性实验证实其单线态氧产率极低,氮气/空气中磷光寿命相近(1.92 ms vs 1.85 ms)。飞秒瞬态吸收光谱进一步显示dTC-BPSAF具有631 ps的慢速单线态能量耗散路径,非辐射衰减速率(1.29×107 s-1)较BPSAF(3.12×109 s-1)降低两个数量级,证实树枝化结构通过限制分子运动延缓能量耗散。变温光致发光实验表明,dTC-BPSAF在高温下仍保持亚毫秒级磷光寿命,而BPSAF仅呈现延迟荧光,强调了分子内相互作用对三重态激子的稳定化作用。

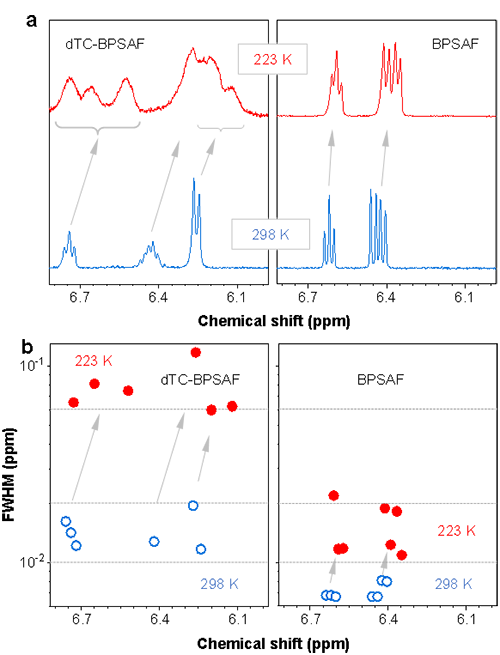

图4. dTC-BPSAF和BPSAF的变温核磁谱与分子运动行为

另外,本研究通过变温核磁共振直接揭示了受体树枝化对分子运动的抑制机制。在298 K时,dTC-BPSAF的芳香区质子峰(6.0-6.8 ppm)半峰宽(FWHM=0.01-0.02 ppm)显著宽于BPSAF(0.006-0.009 ppm),表明其分子旋转在室温下即受空间位阻限制。当温度降至223 K时,dTC-BPSAF在6.5-6.8 ppm处出现三重分裂峰,且6.1-6.3 ppm区域信号显著宽化(FWHM=0.06-0.1 ppm),而BPSAF峰宽相对尖锐(0.01-0.02 ppm),证实低温下受体树枝化对分子运动的抑制效应更为显著。dTC-BPSAF在6.7 ppm处的三重峰随温度降低明显的往高场移动,6.3-6.4 ppm宽峰同样往高场移动并合并为单一峰,这归因于分子内空间相互作用增强导致的电子云屏蔽效应及分子振动受限引起的局部磁场扰动减弱。相比之下,BPSAF因缺乏分子内空间作用,降温时峰位上移幅度微小,表明其分子运动抑制效果较弱。该实验从动态构象层面证实受体树枝化可通过增强分子内空间相互作用有效限制分子旋转与振动。

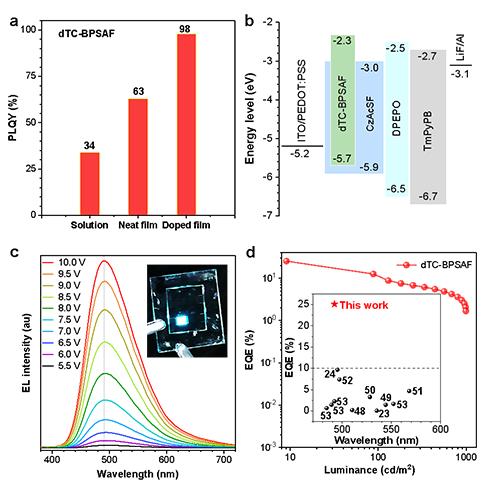

图5. 基于dTC-BPSAF的溶液加工型OLED的器件性能

最后,本研究通过溶液加工法成功构筑高效RTP-OLED器件,揭示受体树枝化材料dTC-BPSAF在聚集态下的优异光物理特性。在四氢呋喃/水混合体系中,dTC-BPSAF展现显著聚集诱导发光(AIE)与聚集诱导磷光增强(AIPE)效应,其磷光寿命从溶液态3.2 ms提升至聚集态28.0 ms,掺杂薄膜光致发光量子产率(PLQY)达98%。以CzAcSF为主体、dTC-BPSAF为客体制备的10 wt%掺杂薄膜显示483 nm磷光发射,系间窜越速率(2.07×107 s-1)较原型分子提升14.8倍,实现36.0 s-1的高效磷光衰减速率。基于该薄膜构筑的溶液加工型OLED器件发射天蓝光(CIE: 0.18, 0.36),电致发光光谱在492 nm处呈现优异电压稳定性,最大外量子效率(EQE)达25.1%,电流效率与功率效率分别为59.5 cd/A和33.9 lm/W,表明受体树枝化策略成功突破传统RTP-OLED的低效率瓶颈,为高效率溶液加工型RTP器件开发提供新思路。

该工作以“Achieving Efficient Organic Room-Temperature Phosphorescence through Acceptor Dendronization”为题发表在《J Am Chem Soc》上(J Am Chem Soc, 2025, 10.1021/jacs.5c06288)。文章第一作者是香港科技大学博士后李晨森博士、华东师范大学楼朕辰、南京农业大学吴明会博士和香港科技大学马夫龙博士。文章通讯作者为香港中文大学(深圳)/香港科技大学唐本忠院士、香港中文大学(深圳)赵征教授、华东师范大学胡连瑞教授、厦门大学谢国华教授和北京化工大学任忠杰教授。该研究得到国家自然科学基金委的支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c06288

- 河工大刘宾元教授 Macromolecules:环酸酐栓接有机硼路易斯酸碱对 - 打造耐稀释的高效有机硼催化剂用于CO2和环氧丙烷共聚 2026-02-26

- 兰州大学范增杰团队 Adv. Mater.:3D打印动态适应性梯度压电支架用于肌腱高效再生修复 2026-02-15

- 天津大学潘莉团队《Macromolecules》:中等立构/区域选择性催化剂设计高性能聚丙烯基弹性体 - 助力iPP增韧与HDPE/iPP共混物高效增容 2026-02-10

- 华南理工大学赵祖金教授课题组 Sci. Adv.: 纯有机室温磷光敏化剂制备高性能超荧光OLED 2025-03-24

- 北林彭锋教授团队 Adv. Mater.:基于可食用魔芋多糖制备3D打印室温磷光材料 2024-04-26

- 贵州大学赵江 AFM:超长热激活延迟荧光加有机磷光型颜色可调和高温型有机长余辉 2024-04-10