《Nat. Comput. Sci.》封面:“拿捏得稳稳的”

2022-10-26 来源:高分子科技

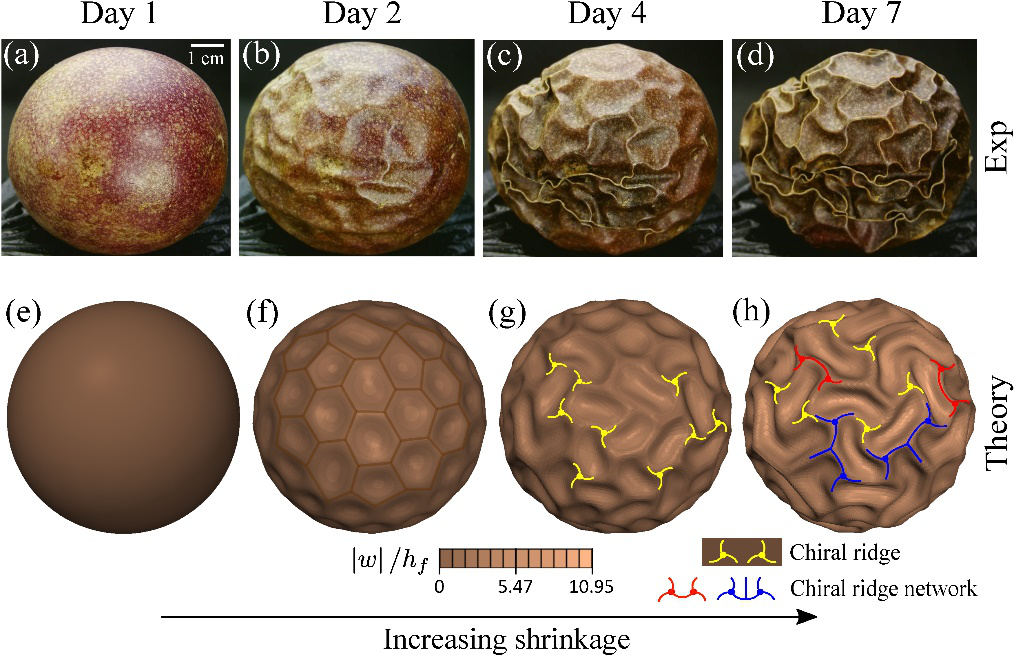

研究人员发现自然失水的果实(如百香果)表面会出现一系列复杂的褶皱形貌演化(图1(a)-(d)):收缩变形后,核壳表面首先失稳为巴基球(周期性六边形和五边形)模态,进而转变为手性形貌,且相邻的手性胞元可进一步协同作用,导致对称破缺而形成两种手性拓扑网络。为理解其内在的物理力学机制并定量预测大变形形貌演化,研究人员发展了一种核壳模型并推导出普适的标度律关系,可定量预测临界巴基球失稳和二次分岔手性拓扑行为。理论预测、数值计算与实验结果一致(图1(e)-(h))。

图1. 失水百香果形貌演化:(a)-(d)实验观察,(e)-(h)理论预测。

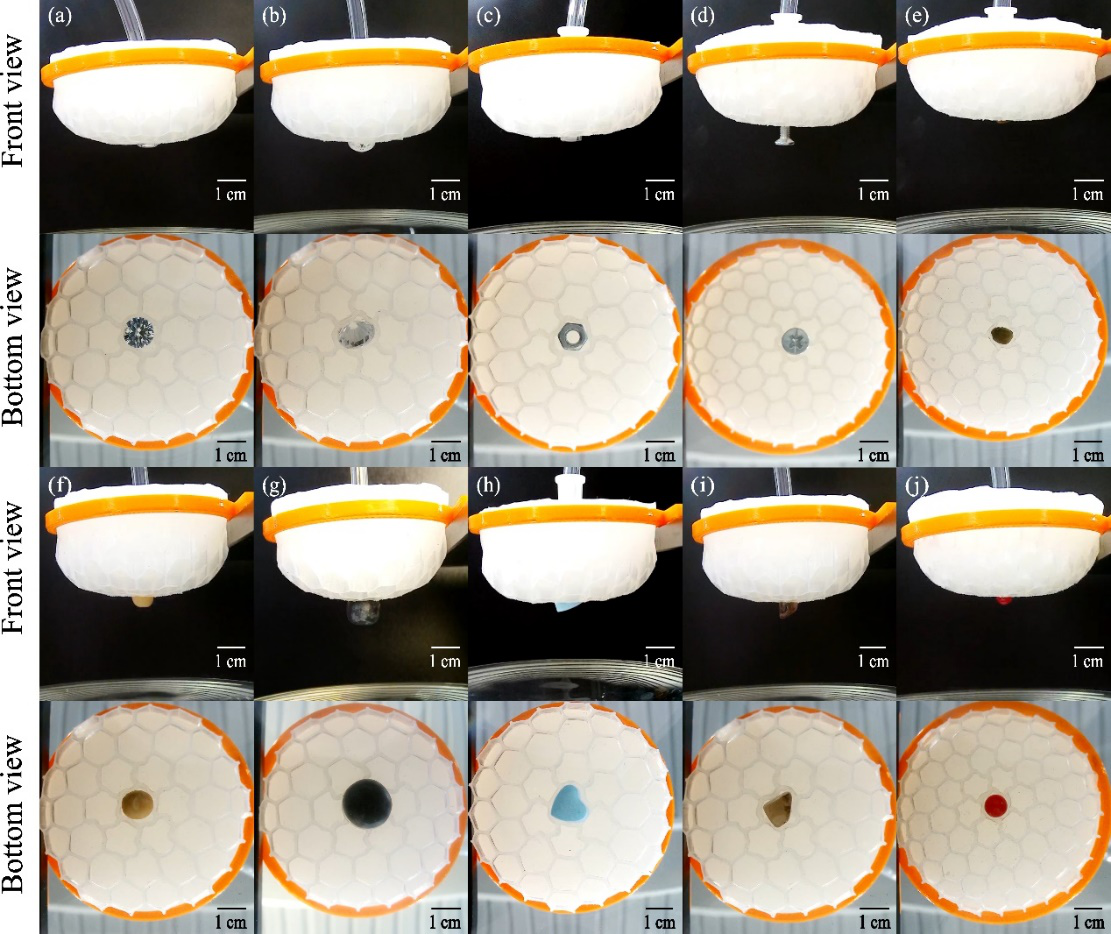

受自然启发,研究人员进一步通过空腔硅胶软球抽气收缩实验再现了巴基球模态向手性形貌的转变,并进一步通过在空腔硅胶软球表面施加局部扰动实现了六边形到手性网络模态转变的局部可调控性与自适应性,揭示了手性形貌的局部扰动自适应性可以有效且稳定地抓取各种形状、材料和软硬的物体,创制了一种基于手性形貌的自适应曲面软抓手(图2,视频2)。研究结果不仅为大变形球壳表面手性褶皱形貌的生成演化机制给出了系统解释,还为通过利用曲面几何实现丰富的多功能表面形貌提供了新思路。

图2. 目标自适应软抓手对各种几何形状、大小、材料和软硬的物体可实现有效抓取。六边形模态向手性模态的扰动敏感性转变有助于不同目标物体的智能抓取。

该研究由复旦大学徐凡教授课题组与清华大学冯西桥教授合作完成。徐凡教授是论文的第一作者和通讯作者,冯西桥教授是论文的共同通讯作者。复旦大学航空航天系研究生黄阳超和赵世晨是论文的合作者。研究得到国家自然科学基金委、上海市基础研究特区计划、上海市科委、上海市教委和复旦大学等资助。复旦大学徐凡教授课题组长期招聘博士后和博士生(详见http://morphomech.com/position),欢迎有意向者联系。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43588-022-00332-y

版权与免责声明:中国聚合物网原创文章。刊物或媒体如需转载,请联系邮箱:info@polymer.cn,并请注明出处。

(责任编辑:xu)

相关新闻

- 福州大学黄剑莹教授 AFM:汗液自适应智能粘附水凝胶 - 赋能舒适穿戴传感器新突破 2026-01-27

- 西安交大郭保林教授团队 Adv. Mater.:自适应伤口敷料用于伤口愈合与修复 2025-12-25

- 四川大学张传芳教授团队 AFM:高灵敏压力传感器助力自适应机器抓手 2025-12-11

- 北航王广胜/刘明杰/刘利民教授团队 Nat. Commun.:褶皱诱导格子结构MXene/PI薄膜应用于超薄电磁屏蔽领域 2026-01-18

- 康涅狄格大学Luyi Sun教授团队 Matter: 3D打印与自组织协同构筑多尺度节能褶皱表面 2025-08-06

- 西安工程大学刘呈坤教授团队 AFMs:具备高灵敏度的仿DNA双螺旋褶皱柔性纤维力学传感器用于人体运动监测 2025-05-19

- 浙大黄飞鹤/李光锋/肖丁团队 JACS:利用不对称拓扑节点构筑协同的共价与超分子聚合物网络 2026-02-10