纳米薄膜在光电器件与芯片制造等前沿技术领域应用广泛。自20世纪90年代以来,大量研究发现纳米超薄膜具有不同于体相的分子动力学、玻璃化和相变行为,从而对微纳器件的制造和性能产生重要影响。然而,由于纳米薄膜特殊的样品结构,其物理性质和动力学的精准表征仍是材料科学领域的一大挑战。

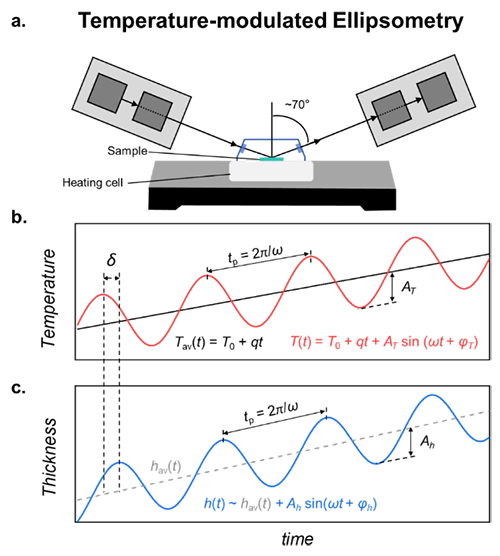

热膨胀系数(α)作为重要的材料性质,它反映了受热后材料内部分子/原子振动态的变化。这些变化与玻璃化转变、结构松弛、热降解和化学交联等过程密切相关。传统的方法通过对材料施加线性温度外扰,研究线性升/降温过程中材料体积变化来反映热膨胀。然而,该方法测得的膨胀系数为表观膨胀系数,包括了玻璃化转变等可逆过程以及结晶、应力松弛和化学降解等不可逆过程的贡献。这些因素的综合作用导致对热膨胀谱的解析变得困难,无法从膨胀系数变化获得薄膜分子动力学的准确信息。为了解决以上问题,发展了一种基于温度调制椭圆偏振光谱技术的纳米薄膜动态热膨胀测量方法。通过对薄膜施加正弦式的温度程序,测量在动态升/降温过程中薄膜厚度的变化来解耦两者的贡献(图1a);实现对纳米薄膜可逆和不可逆过程的精准测量,从而可在微观结构和分子运动的层次上对薄膜性质变化提供更明确的解释。

文章封面

测量原理如下:将正弦温度扰动叠加于线性变温程序(图1b):

![]()

其中Tav(t) = T0 + qt(T0是起始温度,q是变温速率)为线性变温程序;AT sin(ωt + φT)为正弦温度调制程序(AT为振幅,ω为角频率,φT为初相位)。使用椭圆偏振光谱仪原位、实时观测薄膜厚度h(t)对温度调制作出的响应(如图1c),可获得表观热膨胀系数(αapp, 公式1)和可逆热膨胀系数(αr, 公式2):

![]() 公式1

公式1

![]() 公式2

公式2

αr与密度涨落相关,反映了薄膜分子动力学。进一步可将αr分解为体现储能能力的实部(α′)和反映热能损耗的虚部(α′′)

即α* = α′ + iα′′ (|α*| = αr)(δ = φh ? φT,为相位差)

![]()

表观和可逆膨胀系数之差( αapp? αr)反映了不可逆过程对薄膜热膨胀贡献。

图1. (a)温度调制椭圆偏振光谱装置示意图;(b)和(c)为正弦调制温度程序以及薄膜厚度的动态响应。

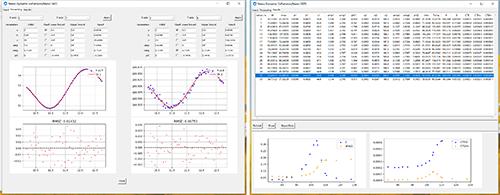

仪器设备:温度调制椭圆偏振光谱仪的包括一台高采样速率的椭圆偏振光谱仪和高精度控温热台。椭偏仪的厚度分辨率精确到0.01 nm,采样速率高达20 Hz;热台可在?70到600 °C内实现± 0.05 °C的精准控温。此外,他们开发了数据分析软件NanoDynamicExPansion(Nano DEP,如图2所示),用于对温度T(t)和薄膜厚度h(t)的调制信号的去卷积处理,提取动态信号的频率(ω)、振幅(AT、Ah)和相位(φT、φh)等信息。

图2. 数据处理软件NanoDynamicExPansion®的界面

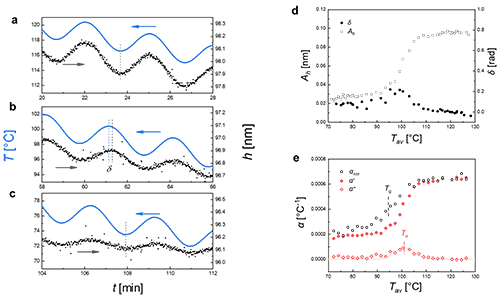

基于上述方法、仪器设备和分析软件可以实现对10 nm以上各类纳米薄膜动态热膨胀的测量。图3为测量得到的96 nm厚度聚苯乙烯(PS)薄膜的动态热膨胀数据。可见,该方法可以获得薄膜αapp和αr及其实部(α'''')和虚部(α'''''''')随温度Tav的变化。其中,αapp发生阶跃变化的温度为表观玻璃化转变温度。而αr阶跃变化和α''''''''出现峰值的温度则代表,一定调制频率下的α松弛温度(Tα)。此外,温度调制椭圆偏振光谱还能研究薄膜的体积恢复和冷结晶过程。实现将分子松弛所造成的本征热膨胀与体积恢复过程或冷结晶过程所带来的表观厚度变化的有效分离。

图3. PS薄膜厚度在不同温度区间的动态变化,(a)~ 120 °C,(b)~ 100 °C,(c)~ 75 °C。(d)Ah和δ随温度Tav的变化;(e)αapp和α''''、虚部α''''''''随温度Tav的变化。

综上,他们发展了一种测量纳米薄膜动态热膨胀的方法,建立了方法的原理;搭建了温度调制椭圆偏振光谱仪,实现对薄膜可逆和不可逆等复杂过程的测量。该方法为精准测量纳米薄膜动力学和复杂物理化学变化提供新的手段,将有力提升科学和工业界对纳米薄膜的表征能力。并有望应用于薄膜微观缺陷、应力松弛、热转变和化学过程的检测和表征,以及纳米薄膜协同运动和次级弛豫的分析和研究。工作以“Temperature-Modulated Ellipsometry for the Measurement of Dynamic Expansion of Nanoscale Thin Films”为题发表于著名科学仪器期刊Review of Scientific Instruments;化学与化工学院罗锦添博士为第一作者,左彪教授为通讯作者。并且,测量方法和仪器已经申请美国和中国发明专利,所开发分析软件获授权软件著作权。该工作受到国家自然科学基金和浙江省自然科学基金的资助,在此表示感谢。

原文链接:https://doi.org/10.1063/5.0264745

课题组链接:https://zuogroup.zstu.edu.cn/index.htm