家畜动物毛皮是肉类加工过程中产生的低值副产物,全球每年产生超3亿张,是一类重要的大宗动物生物质资源,其主要成分是皮胶原。当前,制革是皮胶原资源化利用的主要途径,约80%的动物毛皮被用于皮革制造。该过程的核心步骤是交联鞣制,即通过交联反应将易腐烂的动物毛皮转化为具有良好物理机械性能和热稳定性的皮革。近年来,随着可持续发展与绿色制造理念的推进,基于非铬鞣剂(如三价铝盐、四价锆盐及有机交联剂等)的无铬鞣制工艺因其避免了有害铬金属的使用,被广泛认为当前是具生态环保潜力的鞣制路径,所制备皮革具有全生命周期绿色的优点。

在此背景下,四川大学刘公岩教授团队联合南京大学陈朝见教授,在国家自然科学基金和四川大学“无铬皮革制造技术特色工科团队”项目的资助下,基于前期在无铬鞣理论与绿色技术方面的系统积累(Materials Horizons, 2022, 9, 1309;Water Research 2022, 218, 118469; Journal of Cleaner Production, 2023, 393, 136363;Journal of Hazard Materials, 2023, 456, 131654),围绕天然胶原纤维的绿色转化与高值应用开展深入研究,旨在推动其在环保型皮革制造及生物质功能材料领域的广泛应用,并为传统石油基合成纤维材料提供可持续替代方案。

该研究结合了物理处理和化学功能化,使用两性离子共聚物破坏胶原分子间的氢键,促进胶原纤维实现高效微纤化,并通过锆交联进一步稳定纤维结构。构建得到的胶原纤维网络呈现良好的纤维分散性,在空气净化性能方面表现优异,实现对PM0.3和甲醛的去除效率分别超过97%和93%。同时,该策略还赋予了胶原纤维优良的抗菌性能,可捕获和灭活99%以上的细菌气溶胶。生命周期评估强调其环境可持续性和成本效益,这种新方法促进了天然胶原纤维在空气净化领域的应用提供了新路径,也为动物生物质资源的高值转化利用提供了切实可行的技术方案。

该研究以题为“Nanofibrillated collagen fiber networks for enhanced air purification”的论文发表在《Nature Communications》上。四川大学轻工科学与工程学院2021级博士生王俊超为第一作者,刘公岩教授和陈朝见教授为通讯作者。

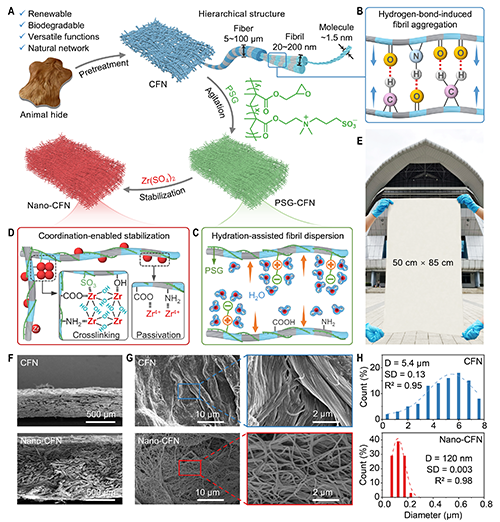

图1. 天然胶原纤维网络的纳米微纤化。

纳米微纤化胶原纤维网络的制备

研究团队创新性地提出了一种简单、高效的胶原纤维纳米微纤化策略。以天然动物皮为原料,引入两性离子共聚物PSG,通过机械搅拌与表面改性相结合,促进胶原纤维束均匀分散为纳米纤维。并利用锆交联剂与纤维表面官能团发生配位反应,防止氢键重建的同时在纤维间形成多点交联,从而实现纳米微纤化结构的稳定。最终制得的纳米微纤化胶原网络(Nano-CFN)纤维直径由5.4 μm显著降低至120 nm,结构疏松、可大面积制备,具备良好柔韧性及热稳定性,展现出良好的规模化应用潜力。

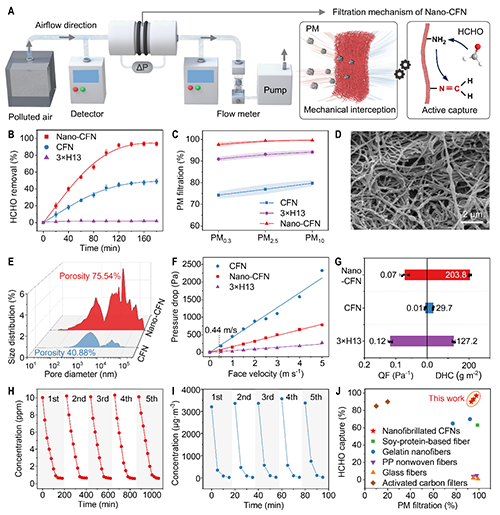

图2. 纳米微纤化胶原纤维网络的空气净化性能。

纳米微纤化胶原纤维网络的高效空气净化性能

相比传统HEPA滤材,Nano-CFN展现出显著优势。其独特的纳米孔道结构与丰富表面氨基基团协同作用,能有效去除97%以上的PM0.3颗粒,并通过化学吸附实现93%的甲醛净化效率。此外,改性过程中引入的季铵盐结构赋予材料优异的抗微生物性能,可在30分钟内杀灭99.99%的细菌,并实现对细菌气溶胶的高效捕获与灭活。更令人瞩目的是,Nano-CFN具备可生物降解性与良好环境友好性,在使用结束后可通过简单处理实现快速降解,为一次性滤材的绿色生物质替代提供了思路。此外,该纳米微纤化策略不仅实现了动物皮革副产物的高值利用,还为传统制革行业提供了绿色转型的新路径。通过将低值动物皮胶原资源转化为高附加值功能材料,该技术有望减少传统鞣制过程中的污染负荷,拓展胶原资源的下游应用场景,推动制革产业由资源粗加工向功能化、可持续的高技术方向升级,助力建设生态友好型皮革工业新体系。

科研团队通过两性离子聚合物改性与锆离子交联协同调控,创新构建纳米微纤化胶原纤维网络(Nano-CFN),实现高效去除PM0.3(>97%)和甲醛(93%)的空气净化能力,并具备99.99%广谱抗菌性能与良好生物降解性。该技术路径不仅拓展了天然皮胶原纤维的高值化应用潜力,更为无铬鞣制技术提供了理论依据和实践支持,尤其在开发具有轻盈质感的生态型皮革方面展现出重要应用前景,对推动铬鞣技术的无害化替代具有积极意义。

本研究工作得到了国家自然科学基金(22378281)和由石碧院士领衔的“无铬皮革制造工科特色团队”项目的联合资助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62146-6

作者简介

刘公岩,四川大学轻工科学与工程学院,教授,博士生导师,入选四川省学术和技术带头人后备人选、海外高层次人才计划和四川大学“双百人才”工程计划。主持国家十三五重点研发计划课题(2020YFC1107301)、子课题(2017YFC1104601);国家自然科学基金项目(51403131);四川省科技厅重点研发计划项目(2021YFG0241、2016SZ0004)等20余项项目。以第一/通讯作者身份在Nature Communications、Advanced Functional Materials、Materials Horizons、Water Research、Chemical Engineering Journal、Journal of Cleaner Production、ACS Applied Materials & Interfaces等高水平期刊发表论文69余篇。授权中国发明专利16项,其中11项专利技术转化应用,5项专利技术向企业转让。荣获四川省科学技术进步三等奖,四川大学十大基础研究进展奖。

- 四川大学王延青 Carbon:通过原位生成模板法调控胶原纤维衍生碳的结构以实现快速的钠储存 2023-12-03

- 陕科大王学川/刘新华 JMCA:用于健康监测和热量管理的多功能胶原纤维基柔性可穿戴传感材料 2022-12-07

- 江苏大学孙建中、王钱钱团队《Carbohyd. Polym.》综述:可持续纳米纤维素材料用于获取洁净空气、清洁水和清洁能源 2022-02-20

- 华盛顿州立大学仲伟虹教授课题组:空气净化启发下的蛋白质纳米过滤器用于高性能锂硫电池研究 2018-05-15

- 香港理工梁焕方教授:新材料可随身净化空气 2017-04-17