在柔性电子、智能软体机器人等前沿应用中,如何在保持弹性体柔性的同时实现高强度与高韧性,一直是材料科学家面临的核心挑战。近年来,利用氢键、金属配位、主客体识别等超分子作用力作为“牺牲键”来耗散能量,被认为是一种有效的增强弹性体力学性能的策略。通常,不同类型的牺牲键具备不同的能量耗散能力,而当多种牺牲键共存于同一体系时,通过何种路径进行能量耗散对弹性体的整体性能起着决定性作用。然而,如何实现耗散路径的精准控制,是该领域亟待解决的难题。

图1. 具有不同能量耗散路径的SPN和MIN的设计与制备以及能量耗散路径选择示意图

针对上述问题,上海交通大学化学化工学院张照明/颜徐州课题组利用正交自组装策略同时向体系中引入主客体识别与金属配位作用,通过对客体轴端基进行细微的结构调整,制备了拓扑结构不同的超分子聚合物网络(SPN)和机械互锁聚合物网络(MIN),微妙的结构差异实现了聚合物网络不同的能量耗散路径选择。受力条件下,SPN在主客体解离后,网络破坏但是金属配位作用保持完整,而MIN在主客体解离后会需进一步破坏配位作用才会使网络解离,因此SPN和MIN表现出不同的力学性能和动态性能。该模型体系的建立突出了拓扑结构设计在精确调节能量耗散路径方面的潜力,为开发高性能超分子弹性体提供了一种强大而通用的策略。

相关研究成果以“Engineering Energy Dissipation Pathway via Topological Design: Toward Tunable Macroscopic Mechanical Performances of Dynamic Polymer Networks”为题以VIP形式发表在近期的《Angew. Chem., Int. Ed.》杂志上(DOI: 10.1002/anie.202513613)。

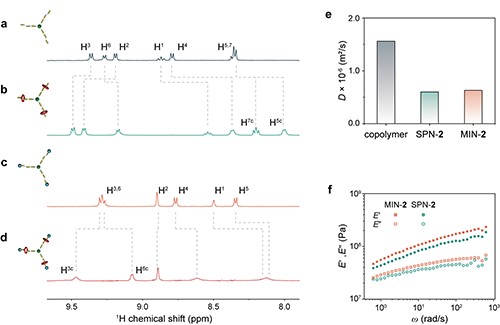

图2. 超分子聚合物和机械互锁聚合物的结构表征

作者首先通过核磁氢谱(1H NMR)验证了三臂交联剂与冠醚之间存在快速交换的主客体络合作用,证明其能够有效形成准轮烷和轮烷结构(图2a-d)。随后,二维扩散有序谱(DOSY)结果显示,两种网络的扩散速率显著低于对应的线性聚合物,进一步确认了动态聚合物网络的构筑(图2e)。最后,热机械分析(DMA)的频率扫描测试表明两种网络均表现出类固态特性,而线性聚合物在相同条件下呈现出粘性行为,这为网络结构的成功形成提供了有力证据(图2f)。

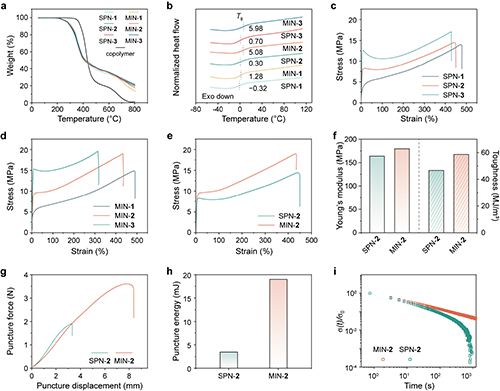

图3. 超分子/机械互锁聚合物的机械性能

获得材料后,作者通过热重分析和差示扫描量热实验系统评估了SPN和MIN的热学性能。SPN和MIN都展示出很好的热稳定性,并且相同理论交联密度下MIN的玻璃化转变温度略高于SPN,作者推测这一差异主要源于MIN中机械键带来的结构稳定性(图3a,b)。单轴拉伸测试(图3c、d)表明,增加交联密度可提高杨氏模量和强度,体现了力学性能的可调性。进一步针对SPN-2和MIN-2进行了详细分析,以阐明性能差异。应力-应变曲线(图3e)显示:SPN-2和MIN-2的断裂应变分别为446%和434%,表明其主客体结构及滑移距离相同。然而,MIN-2在断裂强度和韧性上明显优于SPN-2(断裂强度:19.1 vs 14.5 MPa;韧性:57.7 vs 45.9 MJ·m-3),MIN-2表现出更明显的应变硬化效应。进一步通过穿刺测试评估SPN-2和MIN-2的机械稳定性(图3g、h),结果显示MIN-2在穿刺力(3.6 N)和穿刺能(19.0 mJ)上明显优于SPN-2(1.9 N、3.5 mJ),与应力-应变趋势一致。随后通过DMA在30 °C下进行应力松弛测试(图3i),SPN-2在100 s内松弛较快,并且1000 s基本完全松弛,而MIN-2松弛明显更慢,且能保留部分应力。SPN-2的快速完全松弛源于主客体作用解离导致网络立即断裂;相反,MIN-2因大位阻stopper保持互锁结构,需在更高温度下断裂配位键才会完全破坏。

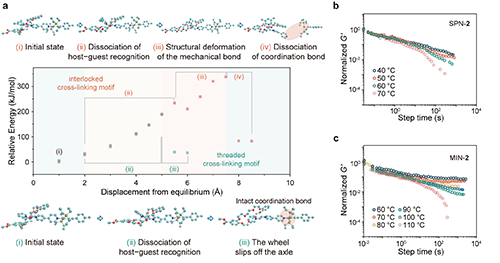

图4. 揭示SPN和MIN不同的能量耗散机制

基于上述力学测试,作者推测SPN-2和MIN-2具有不同的能量耗散途径。为验证这一点,进行了CoGEF模拟以研究两类交联点在外力下的动态行为(图4a)。结果显示,互穿型交联单元(SPN-2)拉伸过程分为三个阶段,而互锁型单元(MIN-2)分为四个阶段:(1)初始阶段(0.0–2.0 A):能量曲线平缓,无明显能量变化,反映超分子结构未受扰动的伸展;(2)第二阶段(2.0–5.0 A):两类结构均出现能量上升,源于冠醚环构象变化,并在解离临界点达到峰值;(3)SPN第三阶段(5.0–6.0 A):能量迅速下降,对应冠醚滑脱轴体,结构解离完成;MIN第三阶段(5.0–7.5 A):能量继续上升而非下降,因大位阻stopper阻碍滑脱,外力传递至配位键,导致机械键结构变形。(4)MIN第四阶段(7.5–8.5 A):能量急剧下降,表明配位键断裂,结构解离。CoGEF模拟揭示两类交联点存在不同的超分子解离机制,决定了其能量耗散路径差异。为进一步验证模拟预测的能量耗散差异,作者进行了相应实验研究。在不同温度下进行了应力松弛实验(图4b、c):SPN-2在约70 °C时即出现快速松弛,而MIN-2在100 °C仍保留较大应力,只有超过110 °C才出现显著松弛。两种样品的完全松弛均归因于动态交联点的断裂导致网络破坏。该结果与CoGEF模拟结论一致:SPN-2的网络破坏源于主客体解离,而MIN-2则源于Pt–N配位键的断裂。验证了两种网络的能量耗散路径差异。

图5. SPN-2和MIN-2的微观力学响应性。

为进一步探究SPN-2和MIN-2能量耗散路径差异的微观机制,作者进行了大幅振荡剪切(LAOS)流变测试,考察其在非线性变形下的动态特性(图5a)。测试过程中,先施加0.5%小振幅应变记录初始状态,再施加不同应变(10%–6000%)的预剪切以引起网络变形,随后恢复至0.5%应变观察结构恢复。结果(图5b、c)显示,SPN-2在大应变下储能模量(G′)急剧下降,而MIN-2下降较缓且保持更高模量,主要是因为稳定的机械互锁结构和强配位键。进一步分析(图5d)表明,两者在低应变(0–100%)下G′变化相近,但100%–800%时SPN-2模量大幅下降,因主客体作用解离并导致冠醚滑脱,网络破坏;MIN-2因大位阻stopper阻止滑脱,网络完整性得以保持。应变超过800%时,两者G′均加速下降,但MIN-2的下降仍明显较缓,验证了其能量耗散路径差异。

在此基础上,作者采用瞬时剪切模式进一步研究网络差异。测试流程包括小应变记录、施加恒定应力(100–60000 Pa)200 s引起网络变形,再进行蠕变-恢复测试(图5e)。结果显示,两者在应力作用下模量均增加,但趋势差异明显(图5f、g)。通过计算G′stress/G′0(图5h),发现SPN-2在5000 Pa以下随应力逐渐上升,表明其通过主客体作用解离-重组,形成重构网络;而MIN-2曲线几乎不变,说明其互锁结构有效防止交联点解离,应力解除后G′快速恢复。应力超过5000 Pa时,MIN-2曲线出现上升,表示在大力作用下配位键开始解离。该现象表明MIN-2具备优异的抗蠕变性能,进一步证明其能量耗散路径不同于SPN-2。

总体而言,张照明/颜徐州团队的这一工作通过正交自组装策略,成功构建了具有微小结构差异的两种拓扑动态聚合物网络SPN和MIN,在此基础上提出了一种通过控制能量耗散途径以实现网络宏观力学性能可调的通用策略,为高性能高分子弹性体材料的设计提供了新思路。

上海交通大学博士生曲绍磊是该论文的第一作者,张照明副研究员和颜徐州研究员为通讯作者。本研究工作得到了国家自然科学基金(22471164,52421006,22475128,52333001,22401185,22305150和223B2113)、上海市自然科学基金(22dz1207603),超分子结构与材料国家重点实验室(SKL-SSM-202518)和中国博士后科学基金(2024M761942)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202513613

- 兰州大学卜伟锋教授课题组:基于主客体识别和Pt···Pt/π?π相互作用正交自组装构建的多功能超分子金属聚合物 2019-08-08

- 宁波大学翁更生教授团队 Macromolecules:高拉伸、自修复坚韧性高分子弹性体 2024-02-02

- 西安交大刘子顺教授课题组《J. Mech.Phys.Solids》:利用网络方法研究高分子弹性体的大变形断裂行为 2021-08-11

- 南开刘遵峰教授和史林启教授团队研获可穿戴设备新材料 2017-07-28