在全球水资源短缺、能源需求激增、环境治理压力加大的背景下,离子分离技术成为解决海水综合利用、盐湖提锂、退役电池回收、工业废水处理等关键问题的核心。但目标离子与共存离子的理化性质高度相似(如亚埃级水合离子尺寸差异、相同电荷符号),给离子高效分离带来巨大挑战。聚酰胺纳滤(NF)膜凭借亚纳米孔径和荷电特性,成为离子分离的重要选择。目前,孔径和电荷作为决定膜离子选择性的“左膀右臂”已被科学界广泛认可,但孔径和电荷的耦合影响机制以及哪一特征是决定离子选择性的关键因素尚不清楚。长期以来,研究者们普遍认为:要让离子分离更精准,关键在于窄化膜的孔径分布,这样才能更好地“拦住”不需要的离子。然而,单/多价水合离子尺寸差异仅在0.05-0.5 nm的极小范围之间,并且由于传统界面聚合制膜过程中胺类单体的超快反应速率与相际扩散的不均匀性,要想实现埃米尺度分离层孔径分布的精准控制难度极大。通过操纵膜表面电荷来增强离子-膜相互作用是提高离子选择性的另一有效途径,但现有对表面电荷的研究手段大多局限于宏观的Zeta电位分析,仅能获取宏观平均电荷信息,无法解析纳米尺度下电荷的空间分布特征,导致电荷对选择性的作用机制模糊不清,难以指导膜材料的精准设计。

针对上述挑战,近日浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室张林教授团队发展了出能“看清”纳米级电荷分布的多模态原子力显微镜技术,首次实现聚酰胺膜纳米级电荷分布的可视化与定量化分析,发现了“纳米尺度电荷均匀性主导离子选择性”的新机制,打破了“孔径决定论”的传统认识。在该认识指导下,提出了基于PEI多元改性策略的膜表面纳米电荷精准操纵技术,设计出了“电荷密度与均匀性”双高纳滤膜材料,成功实现了高选择性锂镁分离。

相关成果以“Impact of charge homogeneity on ion selectivity in polyamide membranes”为题发表在《Nature Water》上。第一作者为浙江大学长三角智慧绿洲创新中心助理研究员鲁丹,张林教授为唯一通讯作者,浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室为第一通讯单位。

抽丝剥茧:电荷与孔径谁主“沉浮”?反常现象引出“隐藏关键”

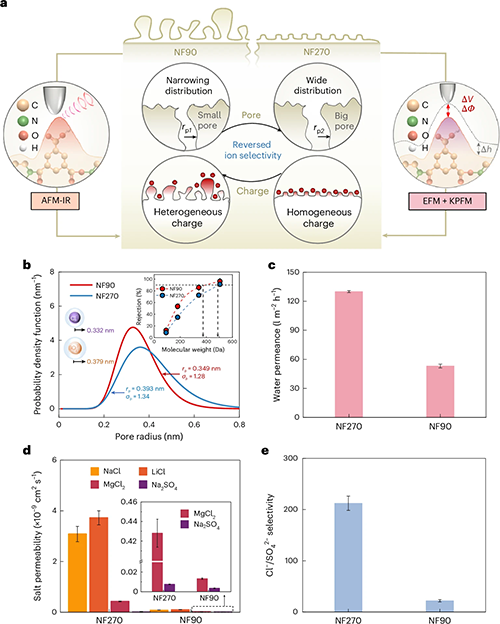

20世纪80年代末,FilmTec公司成功开发了商品化聚酰胺纳滤膜,推动了纳滤技术走向市场化应用,在过去的40年里,NF90和NF270膜产品作为主流的纳滤膜产品,在水处理领域占据了主导地位。在测试两款商业纳滤膜离子选择性的实验中,研究团队意外发现了“孔径分布窄,而选择性低”的“反常识”现象。从数据上看,NF90膜的孔径(rp=0.349 nm)比NF270膜(rp=0.393 nm)小,孔径分布也更窄(NF90膜的几何偏差σp=1.28,而NF270膜为1.34)。NF90膜的孔半径介于Cl-离子的水化半径(0.332 nm)和SO42-离子的水化半径(0.379 nm)之间(图1a,b)。按照“孔径决定论”,NF90 膜的选择性应该更好才对。可实际测试中,NF270 膜的Cl-/SO42-选择性,却比NF90膜高出了近10倍(图1c-e)!这一现象直接挑战了“孔径分布决定选择性”的传统认知,也暗示存在尚未被发掘的核心调控因素。为何疏松的NF270膜能有如此之高的离子选择性?难道是“电荷”在搞鬼?可检测发现,两种膜的宏观表面电荷强度(Zeta电位)差不多。这时候,研究团队提出了一个大胆猜想:会不会是纳米尺度下的电荷分布均匀性,才是真正的“关键因素”?

图1:商业NF90和NF270膜的“孔径分布窄,而选择性低”的“反常识”现象。

追根溯源:多模态AFM技术,揪出了“电荷分布均匀性”这一游戏规则改变者

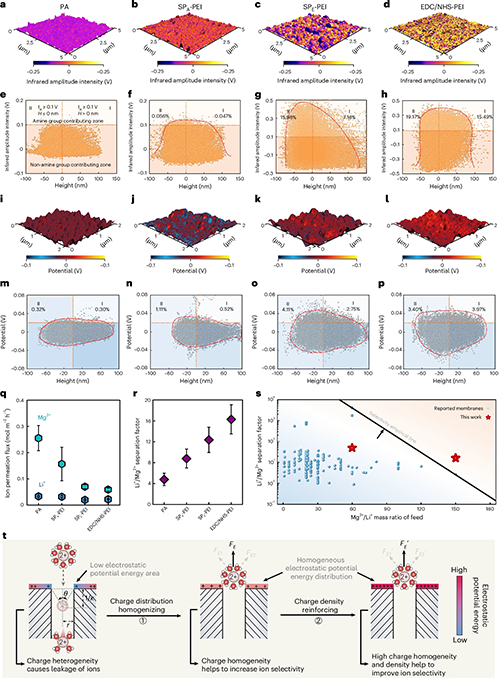

为破解“反常识”现象,研究团队创新采用多模态原子力显微镜(AFM)技术,首次实现了聚酰胺膜纳米级电荷分布的三维可视化表征,从表面电位、相位变化、功能基团分布三个维度,揭开了电荷均匀性的神秘面纱。在表面电位表征中,开尔文探针力显微镜(KPFM)显示:具有“脊-谷”结构的NF90膜表面电位波动剧烈,而相对表面平滑的NF270膜表面电位分布均匀(图2a-d);静电力显微镜(EFM)进一步证实,NF90膜的“脊顶”与“谷底”区域相位差显著,而NF270膜无明显波动(图2e-g)。

考虑到电化学性质差异是化学功能基团性质差异的本征反映,进一步采用原子力显微镜红外光谱(AFM-IR)技术来可视化膜表面羧基基团分布,并创新地提出了羧基空间分布均匀性的量化分析方法:以膜三维高度图的中值为基准面,划分凸起区(区域 I)与凹陷区(区域 II),提取高红外振幅信号(代表羧基密度)的占比,来量化描述膜表面羧基基团的空间分布特性(图2h-l)。研究显示,NF90膜表面羧基呈离散的斑块分布,而NF270膜呈连续点状分布,且在不同形貌高度区域的羧基占比差异极小(区域 I 7.37% vs 区域 II 7.84%),定量证实了NF270膜具有更高的电荷均匀性这一重要结论。离子选择性分离性能结果显示,电荷均匀性更高的膜,非目标离子(如SO42-)的“泄漏”现象显著减少。

图2:商业化和实验室自制的具有不同结构特征的聚酰胺膜的空间电荷分布均匀性表征。

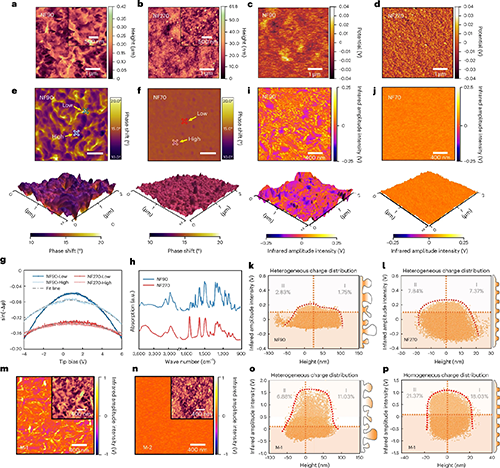

分子动力学模拟进一步揭示了电荷均匀性对离子选择性的影响机制:电荷不均的膜表面存在“低静电势区”,非目标离子易在此处突破屏障;而电荷均匀的膜能形成均匀的静电势垒,高效排斥多价离子,同时保证单价离子顺畅传输(图3a-k)。为进一步排除两款商业膜制备工艺差异的影响,团队采用相同支撑层与制备工艺,制备了两种负电聚酰胺膜(M-1与M-2)。结果再次验证:即使M-1膜的孔径分布更窄,但电荷均一性更高的M-2膜,其离子选择性仍比M-1膜提升30%以上,彻底证实了电荷均匀性对离子选择性的主导作用,颠覆了传统的“孔径决定论”(图2m-p)。

图3:膜表面离子分布及离子-膜相互作用的分子模拟。

精准设计:实现纳米精度电荷操控,打造荷电密度和均匀性“双高”纳滤膜

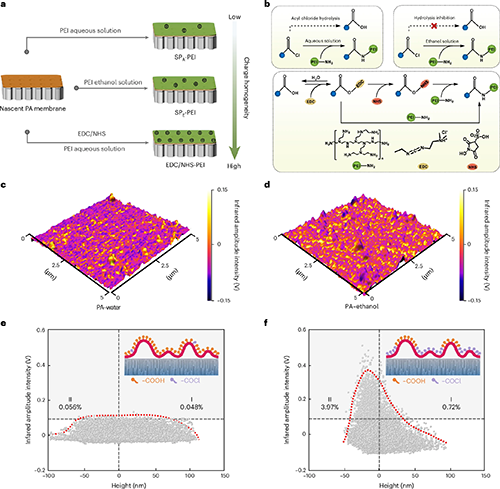

搞清楚了电荷均匀性的重要性,接下来的问题是:怎么才能做出“电荷密度高、分布又均匀”的纳滤膜?团队把目光投向了聚乙烯亚胺(PEI),利用膜表面残余酰氯和羧基基团进行荷电反转改性,并创新性地提出了“PEI多元改性策略”,给膜进行“精准充电”。他们对比了三种改性路径,包括:(1)以水为媒介的PEI二次界面反应(SPA-PEI);(2)以乙醇为媒介的PEI二次界面反应(SPE-PEI);(3)EDC/NHS 催化酰胺化(EDC/NHS-PEI)(图4a,b)。结合多模态AFM技术对改性基团进行“实时监控”,研究发现:若以水为媒介,膜表面酰氯基团会发生水解,PEI的接枝效率极低(图4c,e);当用乙醇代替水,能减少酰氯水解,提升 PEI 的接枝效率。但酰氯还是会在膜的凹陷区残留更多,电荷分布依然不够均匀(图4d,f);当采用EDC/NHS催化酰胺化反应,直接让PEI和膜上的羧基反应。这个方法就像“精准点涂”,不仅电荷反转效率最高,电荷分布也最均匀。通过调控PEI的接枝时间,团队在不改变膜形貌和孔径的前提下,成功实现“电荷密度”和“均匀性”的双重提升。

图4:PEI多元改性策略和膜表面酰氯基团分布均匀性表征。

真理检验:从小试制备到组件放大,电荷均匀膜“实战”出彩

通过AFM-IR(图5a-h)和KPFM(图5i-p)的系统表征,EDC/NHS-PEI膜表面胺基基团的分布均匀度,比SPE-PEI膜高了40%以上;Zeta电位测试显示,它的表面正电荷密度能达到1048 μmol·m-2,而且不同区域的电荷波动小于5%——真正做到了“电荷又多又均匀”。得益于多模态AFM的“功劳”:它就像“纳米级手术刀”,不仅让我们看清了电荷分布,还帮助团队实时调整改性方案,确保每一步都精准到位,最终打造出了这款“双高”纳滤膜。

一款好的技术,不仅要在实验室里表现出色,还要能“落地干活”。EDC/NHS-PEI膜在实际应用中,到底行不行?首先面对的是“静电屏蔽”难题。在高盐环境下,大量离子会“包围”膜表面的电荷,削弱膜对目标离子的“拦截能力”。在Mg2+/Li+质量比为60的条件下,分离因子(SLi/Mg)达50,超过大多已报道的聚酰胺膜。得益于EDC/NHS-PEI膜表面均匀的电荷分布,能形成稳定的“静电势垒”,有效缓解了静电屏蔽的影响,在高镁锂比条件下(150),其分离因子也远超SPE-PEI膜(图5q-t)。

图5:电荷设计膜的空间电荷分布分析及其离子分离性能。

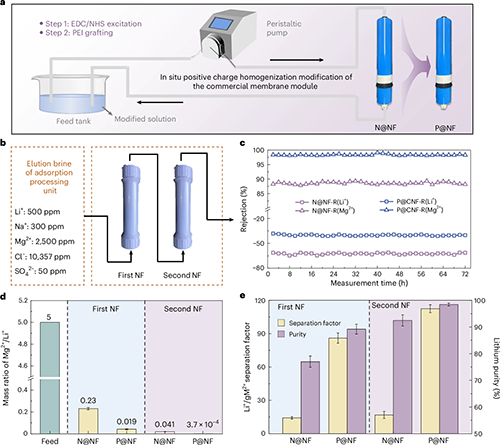

更让人兴奋的是,团队还实现了“组件级放大”。他们利用EDC/NHS方法把商用的负电纳滤膜组件(N@NF)进行了原位改性,做成了正电均匀的P@NF组件,并以青海察尔汗盐湖提锂工艺中经吸附处理后的洗脱液为原料进行锂镁分离“实战”检验(图6a)。在中试实验中,通过两级 P@NF组件的处理,Mg2+的截留率稳定在98.3%以上,透过液中Mg2+/Li+质量比降到了3.7×10-4,Li2CO3纯度达到98.42%!这意味着,电荷均匀膜不仅在实验室里行,在工业生产中也能“大显身手”(图5b-e)。

图6:卤水提锂商用膜组件的原位正电荷均匀化改性及其锂镁分离性能。

着眼未来:开启离子分离“精准电荷时代”

该团队的这项研究,可不止是做出了一款好膜那么简单,它还彻底改变了我们对聚酰胺膜离子分离的认知,开启了“精准电荷时代”。从理论层面看,该研究首次揭示了纳米级电荷均匀性对离子选择性的主导机制,填补了微观电荷分布与宏观分离性能关联研究的空白,打破了“孔径决定论”的传统认识,为膜材料的精准设计提供了全新理论依据。从技术层面看,它推动了膜分离技术从“孔径控制”向“电荷工程”的范式转变。传统技术需通过复杂工艺调控埃级孔径,现在只要调控好电荷均匀性,就有望在保证高渗透性的同时,实现高选择性。团队提出的膜表面电荷均匀化改性技术无需改造现有生产设备,工艺兼容性强。同时,开发的多模态AFM表征技术,为纳米尺度电荷分布的精准分析提供了标准化工具,可推广至其他高性能材料的设计和开发中。更重要的是,这项技术为“下一代高性能离子分离膜”设计提供了新范式。相信在不久的将来,“电荷均匀”会成为聚酰胺膜的“标配”,让离子分离技术变得更高效、更环保、更经济!未来的研究可进一步拓展开发“动态原位电荷表征技术”(如环境扫描探针显微镜),进一步解析实际工况下(压力、温度变化)电荷分布的动态演变规律,为膜材料的长期稳定性优化提供理论支撑。可以预见,“精准电荷工程”将成为离子分离技术发展的核心方向,为解决全球水、能源与环境问题提供关键技术支撑。

该研究得到了国家重点研发计划项目(2023YFB3810900)、国家自然科学基金(22138010, U21A20302,52261145697)、浙江省“尖兵领雁”研发计划项目(2024C03132)、中央高校基本科研业务费专项资金项目(226-2024-00091)、中国博士后科学基金(2023M742997)和长江科学院开放基金(CKWV20231180/KY)的支持。

平台简介

浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室以国家生态文明理念与“双碳”目标为引领,主攻方向为先进环境材料和智能环保装备,探索“需求-技术-政策”科产联动新模式,践行“科产人”一体发展。成立2年多以来,已建立了由国家杰出青年基金获得者领衔、中国工程院院士与外籍院士任顾问、国家级人才为骨干的人才团队,现有双聘学者20人,全职人员40余人、研究生40余人。实验室为“土壤污染防治与安全”全国重点实验室建设点,共建有“水污染控制与水生态健康”全省重点实验室,并建成了6个企业联合研发机构。实验室已承担国家级、省部级及企业委托研发项目53项,合同经费6600余万元,到款经费1800余万元。申报及授权国家发明专利30余项,其中国际专利2项。攻克了污泥连续低温水热绿色炭化、土著菌单细胞快筛回注地下水修复等行业痛点难点技术,研发的智能控藻机器人已量产并推广,正申请省首台套;“绿洲炭草”已注册商标并应用于十多项水生态修复工程;污泥绿色炭化装备Smart-HTC可将污泥处置费用从250元/t左右下降到150元/t。依托以上技术与产品,已孵化科技企业5家,吸引浙大系企业落地嘉善12家,正导入企业8家,初步打造了浙大系环保产业集群,预计近三年形成规上企业5家、总产值1.5亿元,达产后年产值超3亿元,成为我国未来环境产业孵化的“小硅谷”。

该研究成果是未来环境实验室膜分离研究团队在聚酰胺膜纳米限域分离机制和高性能分离膜材料设计方面取得的又一重要进展。在前期研究中,研究团队开发了“数据-机制”双驱动机器学习方法,揭示了多基团耦合效应主导的微污染物去除新机制(Nature Sustainability, (2025). https://doi.org/10.1038/s41893-025-01617-6.)。并通过分子模拟与机器学习相结合,阐明了膜表面荷电基团与电中性磺胺甲噁唑污染物分子的局部带电基团存在强烈静电及氢键相互作用,从而显著影响截留率的电中性微污染物去除原理(Chemical Engineering Science, 306: 12129 (2025); Separation and Purification Technology, 369, 133091 (2025))。在此基础上,团队开发了集成机器学习模型提取了影响聚酰胺纳滤膜水/盐选择性和离子选择性的关键特征(Desalination, 564: 116748 (2023); Desalination, 548: 116293 (2023)),揭示了由水-离子扩散系数差和离子-膜孔尺寸匹配性主导的尺寸限域水/盐传递机制,以及离子脱水合作用和对流-扩散差异控制的离子选择性特征依赖性反转机制。在上述机理认识指导下,团队开发了乙醇溶剂型表面电荷反转技术以及膜表面离子化状态定向调控策略,制备得到了高选择性纳滤膜材料。(Nature Water, 2: 1153-1154 (2024); Journal of Membrane Science, 728: 124149 (2025); Journal of Membrane Science, 635: 119504 (2021))。本研究成果是在前期研究基础上取得的又一重大突破,为高离子选择性分离膜设计提供了全新思路。

论文信息:Lu, D., et al. Impact of charge homogeneity on ion selectivity in polyamide membranes. Nat Water (2025). https://doi.org/10.1038/s44221-025-00498-5.

作者介绍:

鲁丹:浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室助理研究员,主要从事用于水处理和能源应用过程的分离膜制备、改性与应用方面的基础研究与关键技术研发,重点突破聚合物膜在多场景应用中存在的分离机制不清、高性能膜材料定向设计及可控制备难、应用过程选择性及稳定性不足等关键科学问题和技术瓶颈,在纳米限域离子/分离分离机制和高性能纳滤膜材料开发和应用方面取得了一定创新成果。近五年以第一(含共同)及通讯作者累计在Nat. Sustain.、Nat. Water.(2)、J. Membr. Sci.、Chem. Eng. J.、Desalination等顶级期刊发表高水平论文15篇,申请国家发明专利11项,授权9项;参编《纳滤水处理技术》专著和团体标准各1部。获日内瓦国际发明展金奖、中华环保联合会科技进步二等奖、Advanced Membranes年度最佳论文奖等科研奖励。在国内外重要学术会议作报告10余次,获AMS亚太膜学会会议、全球华人化工学者研讨会、全国膜与膜过程会议、全国膜技术青年科学家大会等国际/国内学术会议优秀报告奖4次。主持中国博士后面上项目、长江科学院开放基金、企业委托项目等项目3项,以子课题负责人参与国家重点研发计划项目1项,以技术骨干参与国家自然科学基金重点项目、区域联合基金、浙江省“尖兵领雁”等项目4项。

通讯邮箱:danlu@zju.edu.cn

张林:浙江大学求是特聘教授,浙江大学长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室双聘学者,兼任浙江大学碳中和研究院副院长,曾任化学工程与生物工程学院副院长,入选国家高层次人才特殊支持计划,享受政府特殊津贴。围绕膜技术在水资源、环境保护和生命健康等领域中应用的问题开展了深入研究,取得了一系列创新成果:1.首次将计算机之父阿兰·图灵于1952年提出的“反应-扩散系统”理论应用于水处理膜的结构设计,制备出首张具有图灵斑图结构的纳滤膜,大幅度提高了水的有效渗透面积,突破了纳滤膜的渗透性与选择性之间的消长效应;2.率先将AI技术应用于分离膜的制备过程中,利用其强大的预测和决策能力解析了影响膜分离选择性的关键特征参数,实现了面向不同应用场景的聚酰胺纳滤膜定向制备;3.基于不同膜过程分离性能具有互补性的特点,设计了“超滤-反渗透-纳滤”多膜集成的水处理工艺,将水回收率提高至90%以上。成果在浙江能源集团和舟山海岛实现了应用。担任Desalination、Environmental Technology、Advanced Membranes、Environmental Functional Materials、膜科学与技术、水处理技术、能源工程等国内外期刊的编委。作为项目负责人承担或承担完成了国家重点研发计划、国家自然科学重点基金、国家自然科学基金区域创新发展联合基金、国家自然科学基金国际合作项目、“863”计划等30余项国家和省部级项目。在Science、Nature Sustainability、Nature Water等期刊上发表论文200余篇,授权国内外发明专利40余件,实现专利权转让9件。研究成果获国家科技进步一等奖1项,教育部、浙江省等省部级奖励近10项,日内瓦国际发明展金奖1项。

通讯邮箱: linzhang@zju.edu.cn

个人主页:https://person.zju.edu.cn/linzhang#659334

- 东华大学武培怡/吴慧青团队 Nat. Commun.:低共熔溶剂/烷烃界面聚合助力制备高性能聚酰胺有机溶剂纳滤膜 2025-09-26

- 中国科大刘江涛教授团队 Angew:具有可调微孔性的超薄芳香族聚酰胺膜用于分子分离 2025-08-22

- 福州大学赖跃坤教授、蔡伟龙研究员和黄剑莹教授 AFM: 静电相互作用工程助力植酸盐配位聚酰胺膜高效锂离子提取 2025-07-29

- 吉大杨英威教授团队 Adv. Sci. 综述:用于膜分离的共价有机框架 2024-12-13

- 郑大张亚涛教授团队、耶鲁Menachem Elimelech教授《Nat. Commun.》:微孔有机纳米管辅助设计高性能纳滤膜 2022-12-31

- 中科院城市环境所郑煜铭研究员课题组在自支撑正渗透膜的制备及其应用研究中获进展 2019-06-17

- 新加坡国立大学颜宁教授 Nat. Commun.:灯泡反应器高温催化聚烯烃解聚 - 实现高选择性单体回收 2025-11-30