高模量和室温自修复是聚合物材料的一对矛盾体,难以兼得。这主要是由于高模量要求禁锢聚合物链段,但是禁锢的聚合物链段无法在材料断裂面上相互渗透、缠绕,而这一直被认为是室温自修复聚合物的必要条件(Tg低于室温)。近年来,基于氢键工程研究者们构建了一系列玻璃态聚合物材料,不用依赖聚合物链段的运动,仅依靠氢键的次级松弛即可实现聚合物材料自主修复,由此解决了高模量和室温自修复的矛盾,进一步发展了经典的本征自修复理论。但是,这类玻璃态聚合物还是很难实际工程应用,主要面临三大挑战:1.脆性问题:高密度无规堆积的氢键通过抑制聚合物链段运动可以获得高模量,但是同时带来了高脆性,材料的脆性断裂会引发灾难性事故;2.水汽敏感性:水汽分子可以作为氢键给体或者受体破坏高密度氢键交联中心,导致材料在大气环境中放置后机械性能会迅速退化;3. 缺乏功能性:目前仍然缺乏有效策略赋予材料功能性。

为了解决上述问题,受反贝壳结构增韧的启发,南京理工大学化学与化工学院傅佳骏教授团队以前期制备的硬而室温自修复玻璃态聚氨酯(GPU)为“泥”组分,以氮化硼纳米片(BNNSs)为“砖”组分,利用溶剂诱导自组装策略在GPU聚合物网络内构建了三维互联层状BNNSs结构,成功制备了仿生纳米复合材料GPU-BNNSs。仿生结构的构建实现了材料刚度(弯曲模量提升6.6倍)、强度(弯曲强度提升14.4倍)、韧性(断裂韧性提升35.7倍)的同步大幅提升,尤为重要的是,将材料的脆性断裂转变为韧性断裂。仿生复合纳米材料保持室温自修复效果(24小时自修复效率95.8%)的同时,依靠BNNSs的抗水汽渗透性和导热特性,实现了复合材料耐湿性和高导热性的协同突破。

相关成果"Stiff yet Tough, Moisture-Tolerant, Room Temperature Self-Healing and Thermoconductive Biomimetic Nanocomposites"为题,发表在材料领域国际顶级期刊《Advanced Materials》上。

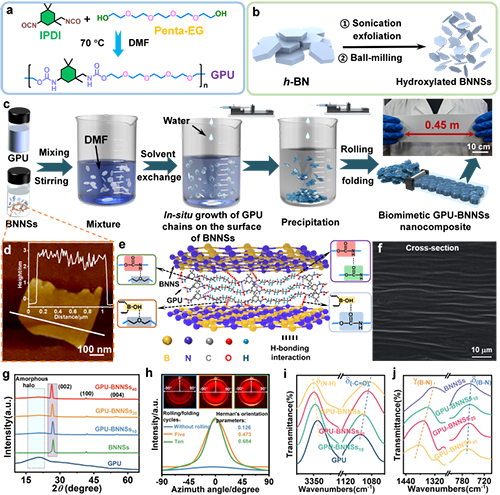

采用溶剂交换诱导自组装策略,结合碾压-折叠工艺制备仿生复合材料(以GPU-BNNSs40为例),仿生复合材料具有类贝壳层状结构,利用XRD、2D-SAXS 和 FTIR 等手段证实了BNNSs的分散良好、高度取向分布以及界面间存在氢键作用,该方法被证实可实现大规模制备(图1)。

图1. 仿生复合材料的制备与表征。a) GPU合成路线示意图;b) 羟基化BNNSs的制备;c) GPU-BNNSs40制备示意图;d) 单个BNNS的AFM图像;e) GPU-BNNSs分子间和界面氢键示意图;f) GPU-BNNSs40的截面扫描电子显微镜图像;g) GPU、BNNSs和GPU-BNNSsx的XRD谱图(x = 10、20和40);h) 不同折叠/碾压周期制备的GPU-BNNSs40的二维SAXS模式和方位积分强度分布曲线;i,j) GPU、BNNSs和GPU-BNNSs的FTIR光谱。

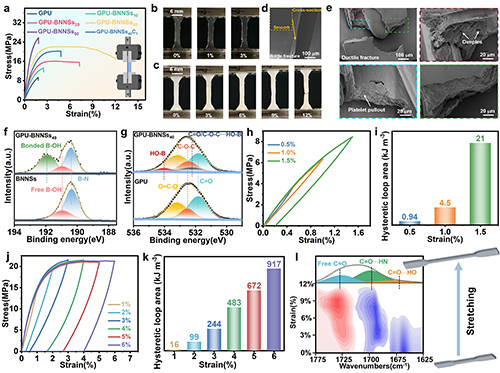

相较于传统的溶剂蒸发法,我们采用的溶剂交换诱导自组装策略通过在BNNSs表面原位生长GPU,从而形成核-壳结构,彻底解决了BNNSs团聚的难题,充分发挥了BNNSs的增强增韧作用。相较于GPU,优化后的GPU-BNNS40表现出综合力学性能的大幅提升(弯曲模量增加6.6倍,弯曲强度增加14.4倍,弯曲韧性增加490倍,图2)。

图2. 仿生复合材料的力学性能。a) GPU、GPU-BNNSsx (x = 10、20、40、50)和GPU-BNNSs40C1的弯曲应力-应变曲线;b) GPU、GPU-BNNSsx、GPU-BNNSs40C1的力学性能总结;c) GPU-BNNSsx和GPU-BNNSsxC1的实验测量(散点图)和理论预测杨氏模量值的比较;d、e) GPU、GPU-BNNSsx、GPU-BNNSs40C2的力-位移曲线及KIC比较;f) GPU和GPU-BNNSs40的裂纹扩展阻力上升曲线;GPU g)和GPU-BNNSs40 h) 裂纹扩展的扫描电子显微镜图像;i) 不同复合材料体系的弯曲应力提升比和断裂韧性提升比的比较。

最为关键的是,他们通过构筑仿生结构彻底改变了硬而室温自修复材料脆性断裂的特性,仿生复合材料的断裂韧性提升了35.7倍,实验证明仿生结构和界面间的多级氢键作用为材料提供了多种能量消散的途径,是材料断裂模式由脆性断裂向韧性断裂转变的关键(图3)。

图3. 仿生复合材料拉伸性能研究。a) GPU、GPU-BNNSsx(x = 10、20、40、50)和GPU-BNNSs40C1的典型拉伸应力-应变曲线;GPU b)和GPU-BNNSs40 c)拉伸试验时的光学监控图像;GPU d)和GPU-BNNSs40 e)拉伸试验后断口断面扫描电子显微镜图像;BNNSs和GPU-BNNSs40的XPS B1s光谱f)和O1s光谱g);不同应变下GPU的循环拉伸曲线h)和滞回曲线面积值i);GPU-BNNSs40在不同应变下的循环拉伸曲线j)和滞回曲线面积k)。l) 拉伸相关的二维梯度FTIR图。

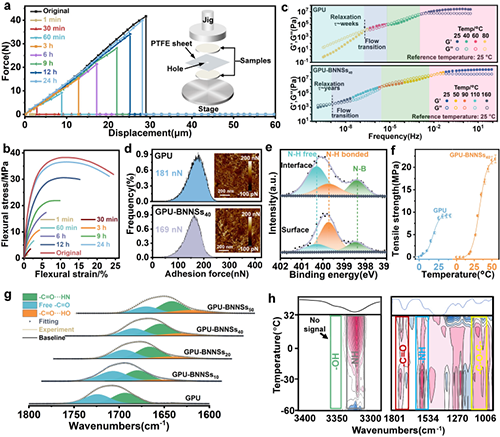

图4. GPU-BNNSs40自修复性能及机制研究。a) 在25℃、拉伸速率为5mm min-1的条件下,不同修复时间下原始和自修复GPU-BNNSs40的力-位移曲线;b) 三点弯曲试验获得的自愈GPU-BNNSs40的弯曲应力-应变曲线;c) 参考温度25℃(剪切应变0.1%,角频率0.1-628 Hz)下GPU和GPU-BNNSs40的主曲线。弛豫时间明显增加,从≈106 s(≈周,GPU)到109 s(~年,GPU-BNNSs40);d) GPU和GPU-BNNSs40断裂界面的AFM附力图像;e) GPU-BNNSs40表面和断裂界面的XPS N1s窄扫描图。f) GPU和GPU-BNNSs40在指定压缩温度下的自修复行为。g) GPU和GPU-BNNSsx在C= 0伸缩振动区(x = 10、20、40、50)的FTIR光谱;h) GPU-BNNSs40二维红外同步谱。

课题组之前发表的文章已经证明高模量的GPU能够实现室温自修复的关键是依靠氢键的次级松弛作用,而不依赖于GPU聚合物链段的运动(Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 7947-7955)。尽管BNNSs骨架进一步抑制了链段的运动,但是GPU-BNNSs40仍然可以实现室温自修复,可室温自修复效率要低于GPU。实验发现核心原因是:BNNSs的加入破坏了原有的GPU的分子间氢键,形成新的界面间氢键。界面间氢键无法在室温下发生次级松弛运动,影响了修复效率。

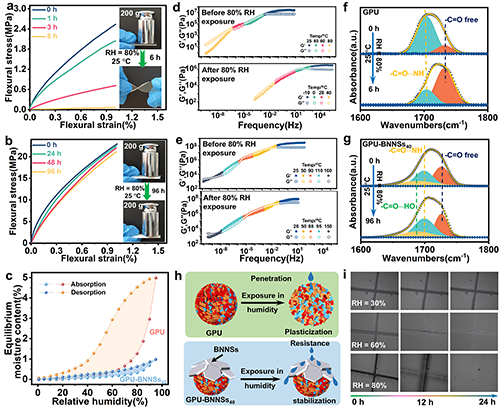

图5. GPU-BNNSs40纳米复合材料耐湿性能研究。a) GPU-BNNSs40,b) 在高湿环境(相对湿度为80%,温度为25℃)下不同时间的弯曲应力-应变曲线;c) GPU和GPU-BNNSs40的水蒸气吸附-解吸等温线。GPU d) 和GPU-BNNSs40 e) 暴露于高湿环境前后的主曲线,通过频散测试测量。填充圆表示G′(存储模量),开圆表示G″(损耗模量)。GPU f) 和GPU-BNNSs40 g) 暴露于高湿环境前后-C=O拉伸振动区FTIR光谱。h) GPU(上)和GPU-BNNSs40(下)在潮湿环境下表现不同性能的机理示意图。i)不同湿度环境下GPU-BNNSs40划痕修复过程的光学显微镜图像。

高模量室温自修复聚合物通过氢键密集堆积构建,其分子链含有大量极性基团,导致材料具有强吸湿性,易从空气中吸收水分造成力学性能快速衰减。利用BNNSs对水分子的天然阻隔特性,缓解了水汽向GPU-BNNSs40的渗透,保护了氢键交联中心。实验显示,GPU在高湿度环境中 6 h即发生力学性能的急剧下降,而GPU-BNNSs40即使在96 h后仍能保持稳定的力学性能,其平衡吸水率极低。BNNSs的阻隔作用有效保护了氢键网络免受水汽破坏,解决了这类材料水汽敏感性难题,为仿生复合材料在高湿度环境下稳定工作奠定了基础(图5)。

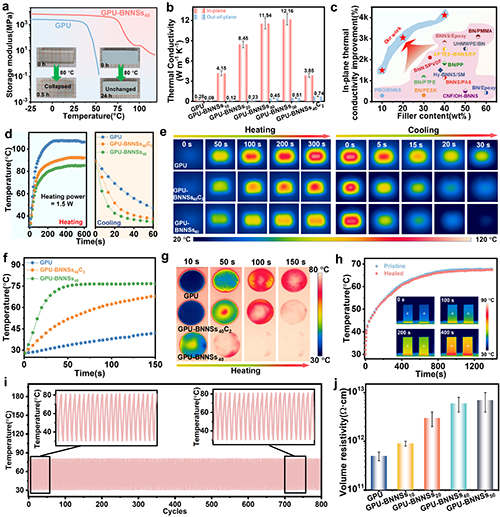

除了优异的阻隔水分子功能外,BNNSs还具有优异的导热率,是开发高导热纳米复合材料的理想填料。高度取向的BNNSs的引入显著提升了复合材料的热稳定性,BNNSs材料的储能模量在中温下(~80°C)仍保持较高水平,GPU-BNNSs40 的面内导热系数达到11.54 W·m-1K-1,优于多数已报道的BN 基复合材料。红外热成像实验展示了其优异的导热效率,导热的可恢复性、良好的导热循环稳定性,加之高绝缘性,使其成为电子设备热管理的理想材料。

图6:GPU-BNNSs 仿生复合材料的导热性能及潜在应用研究。a) GPU和GPU-BNNSs40的存储模量与温度的关系。插图显示了GPU和GPU-BNNSs40在80°C下的照片;b) GPU和GPU-BNNSs40纳米复合材料的导热系数;c) 我们的工作与其他有代表性的关于BNNSs或BN基聚合物复合材料的面内导热系数改善的比较;d) GPU、GPU-BNNSs40C2、GPU-BNNSs40电阻加热器在加热和冷却过程中的温度响应;e) 显示不同基片上电阻加热器温度分布的红外热图像。GPU、GPU-GPU-BNNSs40C2和GPU-BNNSs40对应的表面温度演变f) 和红外热图像;g)随加热时间的变化;h)原始GPU-BNNSs40和修复后GPU-BNNSs40的表面温度随时间变化曲线;i) GPU-BNNSs40的加热/冷却循环稳定性;j) GPU和GPU-BNNSs纳米复合材料的体积电阻率。

结论:开发了一种简单、可放大的方法成功制备了仿生GPU-BNNSs仿生复合材料。利用溶剂交换诱导的自组装策略,有效解决了了BNNSs团聚问题并重构了非共价界面相互作用。优化后的GPU-BNNS40仿生复合材料和GPU相比综合机械性能大幅提升。在保持其室温自愈能力的同时,GPU-BNNS40利用了BNNSs三维层状互联结构的抗湿性和高导热性,即使在高湿条件下也能确保稳定的机械性能。此外,它具有出色的面内导热性,使其成为热界面材料的极有前途的候选者。南京理工大学化学与化工学院傅佳骏教授为论文通讯作者,黄山学院青年教师陈骄阳和常州大学青年教师王东为该论文的第一作者。该项工作获得了国家自然科学基金、国家重点研发计划、江苏省青年基金和黄山学院启动基金等项目的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202507548

- 江西理工大学张思钊课题组 IJBM:生物基气凝胶的多功能赋予及其协同优化 2024-09-10

- 兰州化物所王道爱研究员团队 AFM:耐溶胀抗磨PAN/PVA-CaCl?复合膜基耐湿摩擦纳米发电机用于海水淡化 2023-10-09

- 苏大李刚教授、英国曼大李翼教授和牛津大学刘泽堃博士合作 CEJ: 可穿戴耐湿热变化的蚕丝负响应型应变传感器 2023-02-09

- 四川大学吴锦荣/兀琪团队《Macromolecules》:基于联硼结构(B-B)的动态联硼酯键构筑高抗冲击和室温自修复弹性体 2026-02-02

- 北京化工大学岳冬梅教授团队 AFM:兼具卓越室温自修复、可回收与极端温度力学稳定性的高强度聚脲弹性体 2025-12-11

- 吉林大学孙俊奇教授课题组《Adv. Funct. Mater.》:具有高拉伸稳定性与室温自修复能力的完全可回收全固态超级电容器 2025-12-05

- 青科大张建明、陈玉伟 ACHM:提出离子液体助推BN电场取向的新策略 - 实现硅橡胶复合材料导热性能提升 2025-12-15