表面起雾是水蒸气在光学界面冷凝形成光散射微滴的现象,常见于眼镜、车窗、太阳能电池板等透明表面,不仅造成视觉障碍和透光率下降,还会导致能源效率降低等系统性问题。当前防雾技术主要分为被动型策略(通过疏水或亲水涂层调控水滴行为,但存在耐久性差、易饱和及光学稳定性不足等局限)和主动型策略(依赖外部能量输入如热、光来抑制冷凝,但受限于能耗问题和低光照条件下的性能衰减)。实现长效防雾的核心挑战在于如何将被动机制的可持续性与主动系统的环境适应性有机结合,以应对真实环境下动态变化的湿度与温度条件。

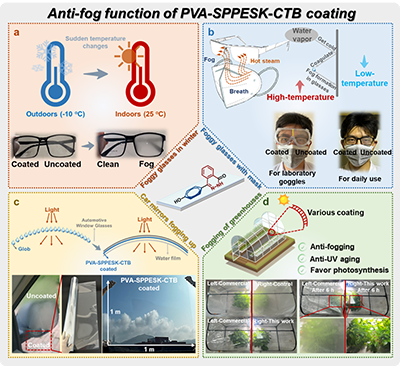

近日,大连理工大学翁志焕教授团队通过向聚乙烯醇网络中引入具有扭曲非共面结构的磺化杂萘联苯聚芳醚砜酮,成功开发出兼具高透明度、优异界面稳定性与长效防雾性能的智能涂层。研究表明,扭曲分子结构的引入显著增强了聚合物网络的自由体积与氢键作用,形成了独特的双模式孔道结构,其中小尺寸孔道(2.00 ?)有效捕获水分子,大尺寸孔道(4.48 ?)促进水分子快速传输,实现了"高效吸湿-快速扩散"的协同效应。团队进一步利用SPPESK自身的光热特性与铯钨青铜纳米颗粒的协同作用,使涂层在保持92%可见光透射率的同时,具备优异的光热响应性能。在1太阳光强照射下,涂层表面温度3分钟内可升高28.5℃,有效抑制水汽冷凝并加速除雾。该涂层在40%-60%湿度环境下防雾效果可持续近60天,经过30次冷热循环和紫外老化测试后仍保持90%以上透光率,在眼镜、汽车玻璃等实际场景中表现出显著优于商用产品的性能。这项研究为解决光学界面在动态环境下的长效防雾难题提供了创新解决方案,在汽车视窗、农业温室等领域具有重要应用前景。

该工作以“Long-lasting and stable anti-fog coating combined with active and passive strategy”为题发表在《Nature Communications》上(Nat. Commun. 2025, 16, 9003),文章第一作者是大连理工大学博士生张慈剑,研究获得国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目资助。

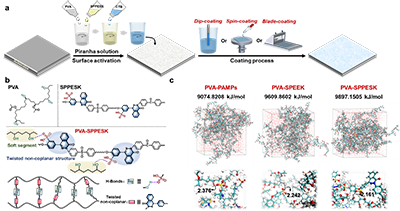

图一:氢键防雾系统的设计、制备与验证

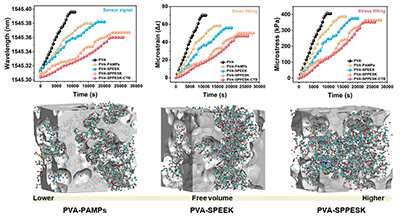

图二:防雾机制的探索

图三:PVA-SPPESK-CTB涂层的防雾功能与多场景应用

该研究通过分子结构的创新设计,实现了自由体积调控与光热效应的协同,为解决长效防雾提供了可行的材料解决方案。展望未来,研究团队将致力于推动该技术向产业化方向迈进,重点优化涂层的自修复性能和环境适应性,以应对更复杂多变的实际应用场景。同时,团队将探索该技术在柔性电子设备、大型建筑玻璃幕墙、医疗防护设备等更广泛领域的应用潜力,进一步拓展其产业化路径。通过材料配方优化和制备工艺创新,团队计划开发出适用于大规模生产的涂层技术,为汽车视窗、农业温室、航空航天等重要领域提供可靠的防雾解决方案,最终实现该技术从实验室研究到产业化规模生产的成功转化。

原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-64055-0

- 中科院化学所邱东研究员团队《Adv. Sci.》:强粘附、高效防雾涂层 2022-03-16

- 南洋理工大学陈忠教授、Rawat教授 : 以高分子聚合物为基底的具耐久性的高透光防雾涂层制备 2021-12-24