水凝胶一般由含水的三维聚合物网络构成,含水率可达99%,其软湿特性与生物组织有相似之处,在组织修复与替代、仿生器件、仿生智能材料等领域具有重要的应用前景。传统的聚合物水凝胶结构单一,缺少能量耗散机制,强度和韧性较低,限制了其实际应用和功能开发。深入研究水凝胶的结构与力学性能的关系,通过分子和结构设计,制备高强韧水凝胶,实现其机械性能的可控调节,是发展功能水凝胶材料的基础,一直受到学术界的重视。近年来,国内外学者针对水凝胶的增强增韧开展了大量研究,发展了一系列各具特色的新型高强韧水凝胶体系。一方面,高强韧水凝胶的增强增韧机制还需要深入系统研究,另一方面,需要发展功能型高强韧水凝胶,以推动其应用技术发展。

中科院宁波材料所在强韧型纳米复合水凝胶方向开展了系列研究,取得了系列研究成果,揭示了多种纳米颗粒通过化学键合或物理吸附等方式增强增韧高分子水凝胶的机理;在此基础上,合成了多重响应型水凝胶,并构建了双层水凝胶驱动器。

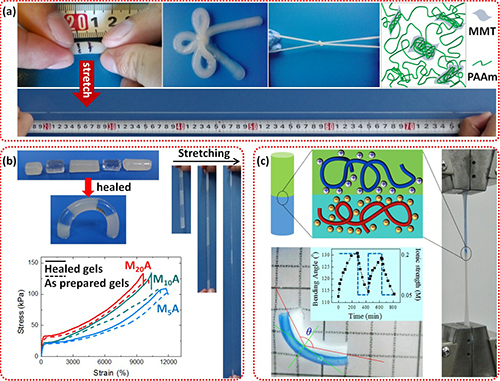

研究人员利用剥离的片层状纳米蒙脱土与聚丙烯酰胺之间的可逆吸附作用,构建了基于氢键交联的纳米复合水凝胶(ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 5029?5037)。这样的水凝胶表现出优异的拉伸性能,断裂伸长率(ε)达到11800 %,拉伸断裂能(U)达到10.1 MJ m–,远大于共价交联的聚丙烯酰胺水凝胶(ε ~ 68 %, U ~ 18.8 kJ m–3),同时,凝胶具有回复性能和良好的可修复性(图1)。可逆的非共价交联网络结构被证明是水凝胶具有上述性能的重要原因。在此基础上,研究人员将温敏单元和离子型基团引入这一水凝胶体系,发展出对温度、离子强度、pH刺激具有灵敏响应的强韧多重响应水凝胶(J. Mater. Chem. B 2016, 4, 1733-1739)。进一步地,他们在这一水凝胶体系中分别引入正、负电荷单元,利用界面间的静电吸引实现水凝胶的模块化组装,并利用不同模块对离子强度的差异化响应,实现了水凝胶组件的可控驱动(J. Mater. Chem. B 2016, 4, 3239-3246)。

另外,研究人员还将纳米颗粒(球形纳米二氧化硅、棒状纳米凹凸棒土)对水凝胶的增韧作用与经典的双网络增韧机制相结合,利用两者的协同作用,开发出超强韧的纳米复合双网络(ncDN)水凝胶(Soft Matter 2012, 8, 6048-6056;J. Mater. Chem. B 2014, 2, 1539-1548)。与双网络水凝胶相比,ncDN凝胶具有更高的强度、韧性和延展性(图2)。有趣的是,纳米颗粒的几何形状对ncDN凝胶的增韧机制具有重要的影响。研究发现,在大应变下,球形纳米颗粒倾向于作为应力集中点,均匀分散周围的应力;棒状纳米颗粒倾向于通过自身断裂释放应力(RSC Adv 2016,6,37974-37981),表现出截然不同的增韧机制。

上述研究工作得到了国家自然科学基金(No. 21004074, 21574145),中科院百人计划和浙江省杰出青年科学基金(No. LR13B040001)等项目的支持。

图1. 物理交联的蒙脱土/丙烯酰胺纳米复合水凝胶表现出优异的

(a)力学性能和(b)修复性能,(c)该体系水凝胶通过静电吸引组装及凝胶组件的可控驱动

图2. 纳米复合双网络水凝胶的(a)网络结构,(b)力学性能,(c)压缩前后的透射电子显微镜照片对比

- 南京大学王炜/曹毅/薛斌团队 Nat. Commun.:仿生分级picot纤维水凝胶涂层实现超低摩擦与高耐磨性 2026-02-09

- 华南理工大学边黎明、张琨雨、赵剑阳/广东省人民医院张余 Nat. Commun.:细胞自编程的非均质水凝胶通过力学-表观遗传调控促进组织再生 2026-02-04

- 武汉大学刘兴海教授团队《Small》:仿生超韧快速响应水凝胶 2026-02-02

- 山东大学崔基炜教授团队 AFM:复合水凝胶通过免疫调控促进骨质疏松性骨折修复 2025-11-14

- 哈工大冷劲松教授团队与合作者 Compos. Part A:具有微电流刺激功能的碳纳米管复合水凝胶用于骨再生 2025-08-10

- 南科大刘吉团队 AFM:仿生矿化微球增韧抗冲击纳米复合水凝胶 2025-07-31

- 西安交大张彦峰教授、成一龙教授团队 Adv. Mater.:基于氢键互锁双连续相增强增韧聚氨酯水凝胶 2024-12-25