全球能源危机与气候变暖持续加剧,建筑能耗正成为实现碳中和目标的关键挑战。然而,建筑中的照明、制冷与空调系统约占全球能源消耗的20%,其中相当部分来自窗户透过的可见光与近红外热辐射。如何在确保视觉舒适的同时调控太阳光入射与热量传递,是实现建筑节能与低碳化的关键。在众多节能方案中,电致变色(Electrochromic, EC)智能窗因可在外加电压下实现透明与遮光状态的可逆切换,能够动态调节太阳光的可见光与近红外透过率,从而兼顾采光舒适与能耗控制,被认为是最具潜力的智能节能技术之一。

目前的电致变色材料体系中,有机小分子凭借结构可设计和颜色多样等特点备受关注。然而,传统有机体系仍存在近红外吸收不足、循环稳定性有限及调光模式单一等问题,难以同时实现低透过率遮光与高循环寿命,成为高性能电致变色窗发展的主要瓶颈。

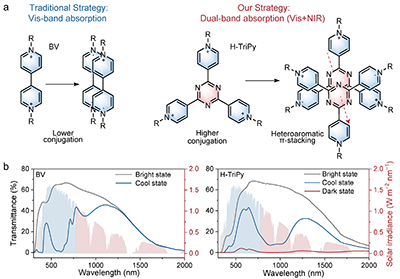

针对上述问题,东华大学王宏志、李克睿团队提出了“聚集增强近红外调制”的设计策略。研究团队合成了含三嗪核心的杂芳香族三吡啶衍生物(H-TriPy),通过扩展分子的共轭度,实现了电致变色后分子的有序π-π堆积,显著增强近红外吸收能力,为实现宽谱调控型电致变色奠定了基础。

该工作以“Heteroaromatic π-stacking engineered near-infrared absorption for highly stable near-zero transmittance electrochromic window”为题,发表在Nature Communications上。论文第一作者为东华大学材料科学与工程学院博士生吴锡录,共同通讯作者为王宏志教授和李克睿研究员。该研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科学技术委员会及国家重点研发计划项目的资助。

图1 杂芳香族三吡啶分子(H-TriPy)的分子结构及π-π堆积增强近红外吸收机制。

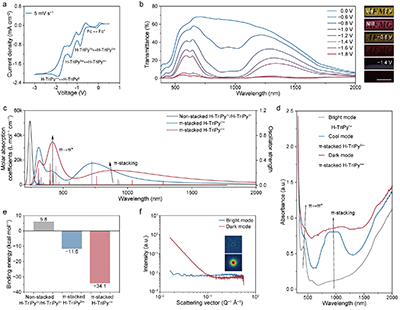

图2 H-TriPy分子的电化学行为与光谱响应特性。

循环伏安测试显示,H-TriPy分子具有多步可逆氧化还原特性,体现出稳定的多电子转移行为。原位透过率光谱结果显示,随着外加电压从0 V逐步负移,可见光透过率持续下降,近红外区的调制幅度进一步增强,实现了从可见到近红外波段的宽谱光学调控。理论计算与表征结果进一步揭示,还原态下的H-TriPy自由基之间会形成稳定的π-π堆积,从而显著增强近红外吸收强度。小角X射线散射与红外光谱结果也验证了在着色态下分子间聚集增强的特征,证实了由π-π堆积引发的近红外吸收增强机理。

图3 H-TriPy电致变色器件的循环稳定性与动态π-π堆积调控机制。

研究团队提出了基于“动态π-π堆积调控”的稳定化策略,通过在电致变色凝胶中引入氟代离子液体(F-IL),利用其高电负性和体积位阻削弱H-TriPy自由基间的“煎饼键”作用,促进二聚体在漂白过程中的可逆解离。该策略有效抑制了自由基积聚和不可逆着色现象,显著提升了器件的耐久性。在持续切换10万次后,器件的光学调制幅度仍保持约89.1%,远高于传统体系。此外,基于F-IL/H-TriPy的大面积器件在持续切换4,000次后仍保持91.4%的初始光学调制幅度。经180天自然老化和60°C热贮存测试后,器件性能几乎无衰减,展现出卓越的化学稳定性与环境适应性,为智能窗的长期可靠应用提供了坚实保障。

图4 H-TriPy智能窗的光热调控与节能性能。

H-TriPy基电致变色智能窗可实现从透明、冷态到暗态的可逆调控,兼具可见光与近红外双谱段调节功能。电致变色窗在冷态和暗态下的窗口背面黑体温度分别低至35.3°C和27.6°C,而在亮态下则超过50.4°C。基于模型房间测试中,室内温升分别为11.7°C、6.7°C和3.1°C,表明其具有优异的光热调控能力。建筑能耗模拟结果显示,该智能窗在全球多种气候条件下年均节能达45.7 MJ m-2,表现明显优于传统Low-E玻璃,展现出广阔的绿色建筑应用潜力。

王宏志教授、李克睿研究员团队长期从事电致变色技术的系统化研究,形成了从材料分子设计到器件功能集成的完整技术体系。团队在电致变色材料的设计与性能调控(Nat. Commun., 2025, 16, 9964; Sci. Adv., 2025, 11, eaea1304; Nano Lett., 2025, 25, 5035; Nat. Commun., 2021, 12, 1587; ACS Nano, 2018, 12, 3759-3768)及电致变色器件的纤维化与功能集成(Adv. Funct. Mater., 2025, e22498; Device, 2025, 3, 100599; Adv. Mater., 2024, 36, 2305914; Adv. Funct. Mater., 2024, 34, 2310858; Nat. Commun., 2018, 9, 4798)等方面取得了系列重要进展。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64955-1

- 港中深唐本忠院士/河大师冰洋教授/王杰菲副教授 Angew:新型近红外AIE用于阿尔茨海默症的体内诊疗一体化 2022-11-12

- 华南理工大学唐本忠院士团队秦安军教授等发展了二氧化碳和芳基内炔单体的多组分串联聚合反应并原位制得荧光聚合物 2021-08-23

- 北京化工大学尹梅贞教授:“聚集增强光动力”、尺寸可缩减的纳米药物 2018-07-19

- 浙大伍广朋、杭师大邱化玉 ACS Nano:兼具高稳定性和高灵敏度的极紫外和电子束倍半硅氧烷光刻胶 2025-10-31

- 华南师范张振、暨大付耀武 IJBM:具有高稳定性与缓释性能的姜黄素聚乳酸微球及其在治疗鱼白点病上的应用 2025-08-07

- 济南大学王鹏/浙理工孟垂舟等 AFM:具有高响应速度与高稳定性的柔性温度传感器 2025-07-15