2022年5月20日,Journal of The American Chemical Society 在线发表了北航化学学院江雷院士、高龙成副教授团队在新型离子交换膜领域的最新研究成果:“One Porphyrin Per Chain Self-Assembled Helical Ion-Exchange Channels for Ultrahigh Osmotic Energy Conversion”。化学学院博士生李超为第一作者,高龙成为通讯作者,北京航空航天大学化学学院为第一单位。

离子交换膜作为一种可选择性传输离子的高分子膜,是盐差电池、燃料电池、海水淡化、污水处理等体系的关键部件,离子的通量和选择性是两大主要性能参数。要实现高的通量,需提高离子交换基团含量以形成相互连接的离子簇网络。但是,过高的基团含量将导致溶胀度的增加,从而降低膜的离子选择性和力学稳定性。因此,如何平衡离子交换膜“高选择性-高通量”的矛盾是学术界和工业界持续关注的难题。

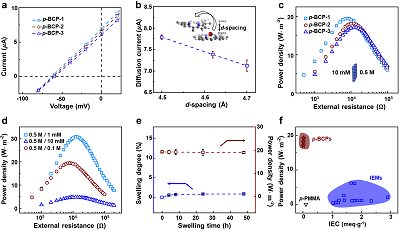

为了解决这一难题,江雷院士、高龙成副教授团队打破传统思路,设计了最少离子交换基团的聚合物:即每个高分子链上仅有一个基团(以卟啉为核的星型嵌段共聚物)。在跨级弱相互作用(卟啉间的π-π堆叠和嵌段自组装)的协同效应下,卟啉聚集形成高密度的螺旋通道。由于卟啉与氯离子间较强的相互作用(结合常数~105 M-1)以及卟啉间极短的传输路径(0.4-0.5 nm),卟啉螺旋通道表现出高的阴离子选择性和高的离子导通率。同时,正是因为极低的卟啉含量(~10-2 meq·g-1),卟啉通道膜有效避免了溶胀引起的选择性降低,达到了“以少胜多”的效果。将卟啉螺旋通道膜应用于盐差电池隔膜,在50倍浓度梯度下实现了19.3 W·m-2的功率密度。

卟啉螺旋通道膜高效且稳定的盐差能转换

研究团队还系统研究了卟啉聚集态尺寸对离子传输的影响。通过改变聚合物的分子量和体积分数,纳米相分离的尺寸随之改变,从而影响了相邻卟啉间的距离。当卟啉π-π堆叠尺寸降低时,离子的传输阻力也随之降低,从而离子交换膜的盐差能转换效率得到提升。这种反常规的分子设计理念将为新一代离子交换膜的开发提供思路。

该工作得到国家自然科学基金(22175009, 21875009)和科技部重点专项2017YFA0206904, 2017YFA0206900的资助。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.2c02798

- 中国科大陈殿峰/上海交大朱峰 Angew:“质子转移”策略实现氮杂环丙烷区域发散性聚合 2025-12-05

- 浙大伍广朋课题组 Macromolecules:利用有机硼催化剂直接观察环氧丙烷和与环氧环己烷开环聚合行为差异 2025-11-06

- 中科大尤业字/张泽课题组 Nat. Commun.:S/O和双键双重异构化驱动的阳离子开环聚合策略制备新型CO?基聚硫酯材料 2025-10-30

- 青科大王文嫔/李志波教授团队 JMCA: 在自修复聚硅氧烷弹性体方面取得新进展 2022-11-01

- 青科大李志波教授团队《Eur. Polym. J.》:有机磷腈碱催化开环聚合快速合成耐超低温乙基硅橡胶 2022-05-23

- 四川大学王玉忠院士团队:聚苯乙烯泡沫的耐久、高效无卤阻燃 2022-03-24

- 长春应化所白晨曦研究员团队 Macromolecules: 通过后聚合大分子链交换反应合成耐超低温的聚乙基氟苯基硅氧烷弹性体 2025-04-25