在中国科学院、国家自然科学基金委、中国科学院大学的支持下,国科大化学学院和化学研究所的研究团队密切合作,成功开发了一种新型催化系统,实现了无需添加链转移试剂,而是使用单一催化剂一步法合成OBCs,发展了一种全新的OBCs合成技术。

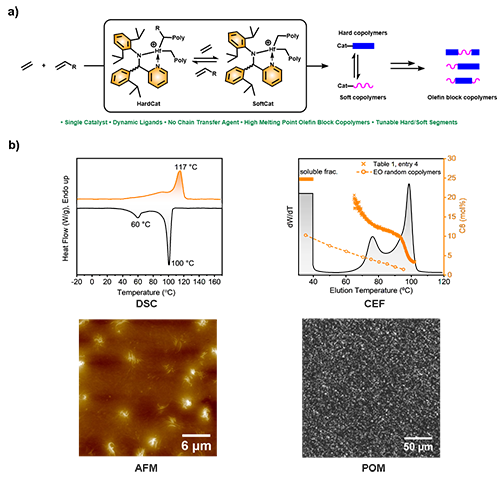

使用单一催化剂合成OBCs的挑战在于,催化剂需要具备两种截然不同的性能,(1)生成以聚乙烯为主的硬段,(2)生成高a-烯烃含量的软段,这给催化剂的设计带来了巨大挑战。为构建可动态调节a-烯烃插入率的催化剂,国科大王洋副教授提出将动态配体引入催化剂设计的构想,在链增长的过程中切换配体,有望实现单一催化剂制备OBCs这一貌似不可能的目标。据此,研究团队使用吡啶胺基铪三烷基取代催化剂,其活化后可同时生长两条聚合物链。这两条链互为配体,一条链的结构可影响另一条链的共单体插入能力。利用单体插入的区域选择性,可实现对于共单体选择性的动态调节,从而实现单一催化剂一步合成OBCs(图1a)。

研究团队发现,OBCs的软硬段比例可以通过改变乙烯和辛烯的比例来调节。通过加入少量苯乙烯作为调节剂,在120 oC高温聚合,仍能实现具高熔点OBCs的合成,说明技术具有潜在工业化前景。

OBCs的表征具有挑战性,研究团队联用热分析、溶液结晶分级、结晶形貌学、X射线衍射等多种手段,证实了所合成的材料具有嵌段结构(图1b),且展现了玻璃化转变温度低、熔点高、共聚单体含量和结晶度可调等OBCs典型特征。力学性能评估表明,所合成的OBCs材料具有高伸长率、可控的模量和优异的弹性回复率。

图1. (a) 单一催化剂制备OBCs示意图;(b) 多种表征手段联用表征OBCs结构。

相关成果以Single Catalyst with Dynamic Ligands Enabled Synthesis of Olefin Block Copolymers为题,发表在《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2025, DOI: 10.1021/jacs.4c18606)上,国科大卢蓝飞博士生为第一作者,化学所刘国明研究员和国科大王洋副教授为通讯作者。

原文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.4c18606

王洋课题组常年招收对科研有热情、愿意努力工作的博士后及研究生,有意向可与王洋直接联系:wang@ucas.ac.cn

作者解读:

本课题的开展可追溯至课题组之前开发的单苯氧亚胺催化剂体系(Macromolecules 2024, 57, 2697–2705)。该类催化剂展现出优异的1-辛烯插入率,但令人困惑的是,在如此高的辛烯插入率下,虽然理论上应形成无定形聚合物,DSC数据却显示该聚合物具有较高熔点(乙烯-辛烯无规共聚物熔点随辛烯插入率增加线性下降,插入率高于17.3%时熔点消失)。我们最初假设:大位阻取代基(CH2TMS)可能在聚合初期限制1-辛烯插入,形成高乙烯含量的硬段;随着聚合进行,CH2TMS基团脱落后催化剂周围空间位阻释放,可以形成高1-辛烯插入的软段。作者孟辰笑凝博士通过控制聚合时间获得系列样品,发现改变聚合时间聚合物焓值保持稳定,这为初期形成硬段的假设提供了实验依据。中国科学院化学研究所刘国明老师与杨博博士利用偏光显微镜(POM)对样品进行了初步表征,认为其可能存在嵌段结构。

由于单苯氧亚胺催化剂具有一定研究难度,我们将研究拓展至其他单阴离子配体体系。我们采用方法学策略系统筛选催化剂与调节剂,成功构建符合设计要求的催化体系。其中表现最亮眼的是吡啶胺基配体。令人意外的是,三甲基取代的吡啶胺基铪催化剂在乙烯/1-辛烯共聚中,未添加调节单体时所得聚合物的熔点仍可达100 oC左右。这一现象出乎我们的意料:甲基取代基体积很小,理论上无法通过位阻效应形成初期硬段。这提示高熔点可能源于整个聚合过程而非仅初始阶段,促使我们重新思考机理。Landis课题组的工作(ACS Catal. 2022, 12, 10680?10689)为我们提供了重要启示:双链增长过程中,单体插入方式差异会导致催化剂聚合能力改变。基于此,我们提出新猜想:催化剂可能通过双链增长机制,其中1-辛烯插入聚合物链会影响另一链的烯烃选择性,聚合物链自身如同"动态配体"般调控催化剂性能。这一机制最终被实验证实,文章完成之时再回望最初提出的假设,对比文章最终认定的机理,两者高度匹配,不得不感叹,方向重于努力。然而,如何确证聚合物的嵌段结构成为后续研究的关键挑战。

有幸得到化学研究所刘国明老师与李彧同学的帮助,他们对大批聚合物进行了DSC测试,再结合核磁计算的辛烯插入率可以初步找到熔点与辛烯插入率偏离无规共聚物的样品,这样可以快速锁定可能存在嵌段结构的样品。后续使用原子力显微镜(AFM)与偏光显微镜(POM)进一步的证明我们的样品与OBCs特征相同,依托低碳所丛蓉娟老师与俞越老师团队的CEF测试技术,我们获得了明确的OBCs(烯烃嵌段共聚物)特征数据。化学所陈辉老师与刘坤禹同学通过理论计算帮助我们加深了对反应机理的了解,刘国明老师与李彧同学补充的拉伸测试与动态力学分析(DMA)等数据进一步验证了材料性能。该研究证实,创新性构想与精准表征技术的结合是突破技术瓶颈的关键。回顾整个课题最重要的是想法,其次便是精准的表征技术,一人之力有限,众人之力无穷,课题的快速推进离不开各位老师同学的帮助。

这篇文章于2024年12月27日投出,直到今年2月13日才有回信,两位审稿人都十分专业,提出的问题水平很高,其中很多问题都是在我们课题进行中时有所疑问的。在审稿人的提问下,我们加深了对这个课题的了解。审稿人的问题很专业也很犀利,比如大位阻单体插入后,是能够继续增长还是经过β氢消除后脱落,这使我们不得不深度探究聚合物的核磁谱图,分析各个特征峰,通过二维谱图和DEPT谱图等对特征峰进行分析,系统归属了聚合物微观结构的特征信号,解决了审稿人的疑问,也解决了我们的疑问,这里需要感谢化学所王立霞老师在核磁方面的帮助。审稿人的问题有些看似天马行空,但是慢慢思索后发现却有道理,如有审稿人提出可能存在乙烯消耗导致两种单体比例变化进而影响聚合物中单体比例得到嵌段聚合物,我们对这些问题一一进行了回复。不得不说在得到审稿人意见反馈后,文章整体更加完善,逻辑更加缜密,更是深化了我们对催化体系本质规律的理解。可见,交流可以促进进步。

整个课题经历过很多次的补充与修改,这使得论文在数据完整性和逻辑严谨性上大幅提升,与各位老师同学的交流也让我们感受到科学研究的魅力所在——在质疑与回应中,真理的轮廓逐渐清晰。