固态锂金属电池(LMBs)因其高能量密度和安全性被视为下一代储能器件的重要发展方向。在固态电解质中,聚碳酸酯基电解质因其较宽的电化学窗口和较高的离子电导率,相较于传统固态聚合物电解质表现出显著优势,成为极具潜力的候选材料。然而,聚碳酸酯电解质与锂金属负极之间存在的严重界面副反应会导致聚合物界面降解,进而影响电池的循环稳定性和性能。这一关键问题限制了聚碳酸酯基电解质在固态锂金属电池中的实际应用。因此,深入探究聚碳酸酯与锂金属的界面反应机制,并开发有效的界面稳定策略,对于推动高性能固态锂金属电池的发展具有重要意义。

近期,武汉理工大学徐林教授团队与新加坡国立大学Chaobin He教授团队合作,通过氟代丙烯酸酯单体和碳酸亚乙烯酯(VC)单体的原位共聚设计,成功制备出具有优异界面稳定性和电化学性能的聚酯基电解质PTV-SPE。该聚合物电解质可通过原位侧链锚定作用屏蔽并保护环状碳酸酯结构上的酯基,有效抑制聚碳酸酯基电解质与锂金属负极的界面降解,从而提升固态电池的界面稳定性。此外,本研究首次结合TOF-SIMS、XPS和AIMD等方法,系统研究了聚碳酸亚乙烯酯基聚合物电解质在锂金属界面的降解路径。相较于已有研究,该工作提出了提高聚碳酸酯基电解质稳定性的新策略,为聚合物基固态锂金属电池的发展提供了新思路。该工作以“Anchoring Side Chains to Carbonate Groups for Reviving Stable Polycarbonate-Based Solid-State Lithium Metal Batteries”为题发表在《Journal of the American Chemical Society》上。文章第一作者是Hantao Xu,Wei Deng,Jingyuan Yu。文章第一单位是武汉理工大学。该研究得到国家自然科学基金委的支持。

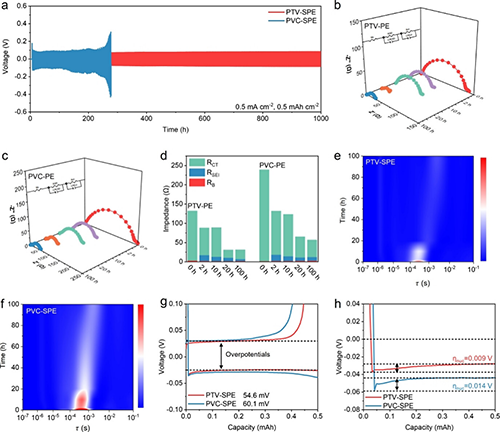

图1. 固态电解质电化学性能。

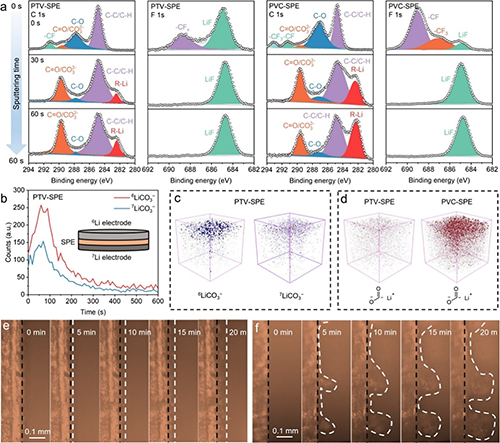

图2. 固态电解质界面稳定性。

图3. 固态锂金属电池性能。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c00760

通讯作者简介

徐林,武汉理工大学材料复合新技术全国重点实验室教授,博士生导师,入选国家级高层次青年人才项目。2013年在武汉理工大学获博士学位,随后在美国哈佛大学(2013-2016)和新加坡南洋理工大学(2016-2017)从事博士后研究。主要从事纳米储能材料与器件研究,包括固态电池、水系电池等高安全电池体系,重点围绕纳米材料界面的设计构筑、原位表征及电化学性能。研究成果发表在Nature Nanotech., Nature Commun., Adv. Mater., JACS, Angew. Chem., Adv. Energy Mater., Nano Lett., Chem, Joule等学术期刊。曾获得国家自然科学二等奖、教育部自然科学一等奖、湖北省自然科学一等奖等科研奖励。

Chaobin He, 新加坡国立大学材料科学与工程系教授,博士生导师,同时担任新加坡科技研究局(A*STAR)材料研究与工程研究院(IMRE)首席科学家。于1994年在英国剑桥大学材料科学与冶金系获得博士学位,随后在剑桥大学卡文迪什实验室和美国南密西西比大学从事博士后研究。1999年加入IMRE,2010年起在新加坡国立大学任教。主要从事聚合物基复合材料、功能性纳米复合材料和绿色可持续材料的研究,涵盖热塑性纤维增强复合材料、氢/氨储运复合材料、绿色塑料增韧、固态电池和热电材料等方向。研究成果发表在Adv. Mater., JACS, Adv. Sci., ACS Macro Lett., Carbon, Macromolecules等期刊。

- 浙大伍广朋教授课题组 Angew:有机硼链穿梭聚合推动二氧化碳聚碳酸酯性能升级和中试生产落地 2025-10-26

- 浙工大王旭教授/马猛副教授团队 Small: 具有超薄阻燃、透明和高缺口冲击韧性的聚碳酸酯 2025-08-12

- 四川大学陈琳研究员/汪秀丽教授团队 Macromolecules:刺激响应仿生设计实现易回收的阻燃聚碳酸酯 2025-07-29

- 上海交大梁正/颜徐州/岳昕阳 JACS:一种变革性的分子肌肉固态电解质 2025-12-22

- 浙理工胡毅教授 ESM:由废弃腈氯纶纤维制备的复合固态电解质 - 具有多个Li+传输通道,增强了锂金属电池的界面稳定性 2025-05-14

- 四川大学王玉忠院士团队陈思翀教授/吴刚教授 Adv. Sci.:多尺度耦合复合准固态电解质助力火安全长寿命锂金属电池 2025-03-28

- 济南大学王鹏/河北工大王海行/济南大学阚皞/山大李阳 AFM:基于水控设计的高稳定性应力可调多功能传感凝胶纤维 2026-02-22