聚合物超细纤维纱线因具有高比表面积、超轻超细以及可编织等特性在高端功能服饰、能源环保和生物医卫等领域展现出极大的应用潜力。然而传统超细纤维纱线制备技术存在生产效率低、纱线力学性能不足、有机溶剂的大量使用易引发环境污染与安全风险等问题,极大限制了其规模化发展与功能化应用。熔体静电纺丝技术具有“零溶剂”带来的绿色环保工艺流程、原料完全转化成纤带来的高纤维产率以及高粘熔体射流鞭动弱带来的射流易取向控制等优势,有望成为超细纤维纱线绿色高效制备的重要途径。然而该技术在射流可控取向与纤维集束成纱等环节仍存在机理认知与技术方法的双重缺失。需要围绕熔体静电纺超细纤维纱线的绿色高效制备技术及机理展开系统研究,通过技术创新与理论探索,构建了从纱线成型到后处理增强的完整工艺体系,以期为超细纤维纱线的工业化发展提供理论与技术支撑。

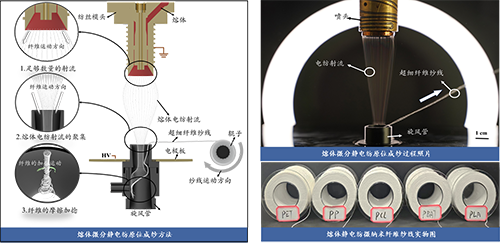

为解决上述关键问题,北京化工大学杨卫民/李好义课题组提出了“熔体静电纺原位成纱”技术,如图1所示。该技术成功制备了聚酯(PET)、聚丙烯(PP)和聚己内酯(PCL)等多种热塑性聚合物超细纤维纱线,验证了其广泛的材料适应性。

图1. 熔体微分静电纺原位成纱技术及超细纤维纱线照片

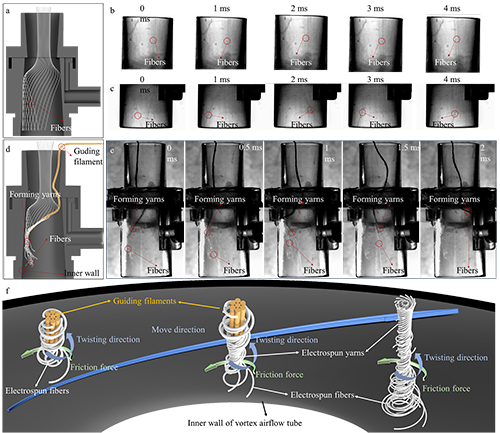

熔体静电纺原位成纱过程高速摄像及纤维加捻成纱机理如图2所示,通过高速摄像分析与物理场仿真发现,在气流场驱动下,旋转气流区域的纤维会与引导丝缠结,而引导丝被挤压到管壁并沿管壁旋转,从而与管内壁发生摩擦,进而驱动自身及缠结纤维绕轴线旋转形成加捻。与此同时,已形成的加捻纱线可作为新的引导丝,持续诱导后续纤维进行缠结与自转,从而实现熔体静电纺纱的连续成型。

图2. 熔体静电纺原位成纱过程高速摄像及纤维加捻成纱机理示意图

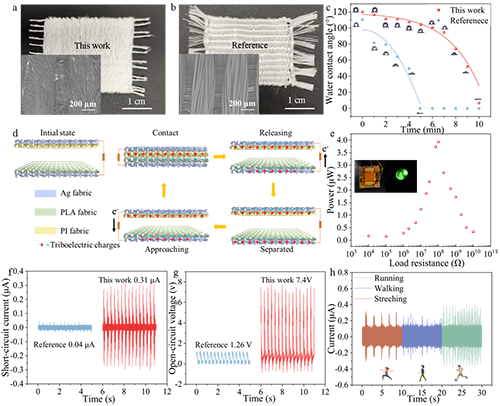

在聚乳酸(PLA)体系中,团队系统研究了纺丝电压和收集速度对纱线形貌、直径、结晶度及力学性能的影响。如图3所示,适当提高电压有助于提升纱线结晶度和细度,并增强断裂强度;而更高的收集速度则进一步优化纤维取向、细化纱线并增强力学性能。实验表明,当电压为46 kV、收集速度为20 m/min时,PLA纱线的断裂强度达39.4 MPa,优于传统溶液静电纺PLA纱线(7.67–33.3 MPa)。

图3. 聚乳酸基超细纤维纱线形貌及纤维细度调控工艺

此外,基于熔体静电纺PLA纱线开发的织物在应变传感领域展现出独特优势(见图4)。纱线织物因其高比表面积而质感柔软,且具备优异的疏水性(初始水接触角达120.1°,优于传统PLA织物的110.2°)。与聚酰亚胺薄膜复合后,该织物表现出良好的发电性能(开路电压7.4 V,短路电流0.31 μA,最大输出功率3.97 μW),可驱动LED灯,显示出在柔性传感与自供能可穿戴设备中的潜力。

图4. 聚乳酸基超细纤维纱线织物在应变传感领域的应用探索

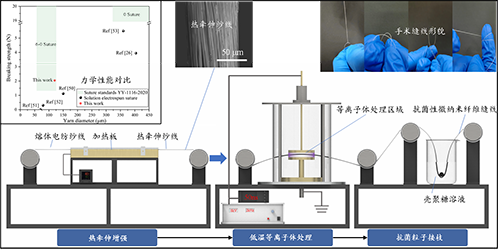

在生物医用领域,团队还开发了绿色安全的抗菌PLA电纺缝合线制备方法(图5)。该方法结合改良熔体电纺、热拉伸与等离子体接枝壳聚糖等工艺,显著提升缝合线性能。研究表明,在80℃、1.6倍拉伸比条件下制得的纱线,断裂强度高达183.03 MPa,纱线和纤维直径分别为118.76 μm和1.72 μm,满足YY-1116-2020标准。接枝壳聚糖后,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的杀菌率分别达99.89%和99.1%,生物相容性优异(细胞存活率97.33%,溶血率2.35%),为高性能可吸收抗菌缝合线提供了可行路径。

图5. 聚乳酸基超细纤维纱线在手术缝合线领域的应用探索

作者简介:

王宇航,北京化工大学2022级博士生,研究方向为超细纤维纱线的绿色高效制备与应用。获授权发明专利20项,发表中英文论文8篇,参与出版专著一本。

李好义,北京化工大学机电工程学院副教授,机械系副主任,中国化纤协会优秀青年教师,《纺织学报》青年编委。研究方向为聚合物微纳米纤维先进制造。主持和参与国家自然科学基金、国家重点研发计划、中石化重点项目等20余项,获授权发明专利94项,发表中英文论文 150余篇,出版专著《纳米纤维静电纺丝》,熔体电纺成果获2023年国家技术发明二等奖、2018年中国轻工业联合会技术发明一等奖和2022年中国纺织工业联合会科技进步二等奖。

杨卫民,北京化工大学机电工程学院教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,兼任全国高等学校机械专业教学指导委员会委员、中国塑料加工协会专家委员会主任、Clean Energy Science and Technology联合主编,和《北京化工大学学报》副主编,以及《中国塑料》《塑料》《橡胶工业》《橡塑技术与装备》等多个学术期刊的编委。长期从事高分子材料加工成型装备与清洁能源科学技术研究。三十多年来,带领团队承担国家自然科学基金项目、国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目,以及产学研合作项目等60余项,创新成果获国内外授权发明专利350余件,发表学术论文600余篇,出版《塑料精密注射成型原理及设备》和Advances in polymer processing等中英文著作,作为第一完成人荣获国家技术发明奖二等奖和国家科技进步奖二等奖。曾获得国家教学成果奖二等奖、省部级科技奖等,并被授予“北京市先进工作者”、“全国优秀教师”等荣誉称号。

论文链接 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359835X24005505

参考文献:

[1] Wang Y, Tan J, Xu J, et al. Green and highly efficient preparation of superfine fiber yarns via vortex airflow-assisted melt differential electrospinning[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2025, 189: 108552.

[2] Wang Y, Tan J, Xu J, et al. The preparation of polypropylene microfiber yarns via vortex airflow‐assisted melt differential electrospinning[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2024, 141(20): e55382.

[3]Wang Y, Fu H, Tan J, et al. Green and safe preparation of antibacterial sutures composed of PLA ultrafine fibers[J]. Polymer Engineering & Science, 2024, 64(11): 5737-5749.

- 华南理工彭新文教授团队《Adv. Funct. Mater.》:纳米纤维素辅助分子工程制备氮化碳材料助力催化糖分子光氧化为有机酸 2023-05-08

- 陕西科技大学“生物质化学与材料”院士创新团队赵伟教授课题组:聚氨酯/木质素智能复合材料的绿色高效制备 2021-07-05

- 中国矿大何新建/徐欢团队 ACS Nano:火场应急防护用多尺度取向耐高温聚乳酸活性纳纤膜 2025-12-24

- 新疆大学吐尔逊·阿不都热依木教授团队 CST/IJBM:聚乳酸/聚丙烯/棉秆复合材料调控与性能 2025-09-08

- 青岛大学明津法团队 IJBM:兼具超疏水和光热效应的聚乳酸纤维气凝胶用于防冰除冰功能开发 2025-08-17

- 兰州大学拜永孝教授研究组:新型石墨烯复合材料可变身医用手术缝合线 2018-03-19