柔性力学传感器作为智能可穿戴电子设备的重要组成部分,在医疗保健、电子皮肤和人机交互等领域的广泛应用而备受关注。截止目前,研究人员虽然在提升压力和应变传感器性能方面取得了一定的研究成果,但多数传感器只能对单一类型的力学刺激(如应变或压力)具有高灵敏度,如何通过发挥导电材料和设计结构的协同作用构建一种能够兼具压力和应变传感,并具有高灵敏度,宽应变范围和优异循环稳定性的柔性力学传感器,依然面临着挑战。

西安工程大学刘呈坤教授团队联合新加坡南洋理工大学Seeram Ramakrishna 团队,依次通过自捻合、静电喷涂、静电纺丝、超声浸渍与氧化还原的方法成功地制备了仿DNA双螺旋褶皱结构AgNPs/MWCNTs-COOH/PDA/PU/PVB纳米纤维包覆纱(DNA-like AMPPPNY)力学传感器。该传感器通过利用不同维度的导电材料以及特殊结构的引入,实现了柔性力学传感器综合性能的提升,可同时感知应变与压力,在人体运动监测与智能医疗等领域具有良好的应用前景。

研究团队首先通过加捻弹力纱形成双螺旋结构,预拉伸固定后静电喷涂PVB粘合剂并纺丝包覆PU纳米纤维膜,撤去预拉力后形成仿DNA双螺旋褶皱结构。通过DA自聚合在纳米纤维表面形成PDA,再依次负载MWCNTs-COOH和AgNPs导电材料构建导电网络。最后用PDMS封装固化,制备DNA-like AMPPPNY柔性力学传感器。

图1 DAN-like AMPPPNY力学传感器制备流程

图2展示了DNA-like AMPPPNY的光学图像及微观形貌。通过对纱线预拉伸并电纺PU纳米纤维膜,成功构建出仿DNA双螺旋褶皱结构。激光共聚焦测试进一步表明纤维表面具有三维波峰-波谷形貌,褶皱振幅约为30 μm,波长约为160 μm。

图2 仿DNA双螺旋皱褶结构的表征

图3展示了DNA-like AMPPPNY的结构构建及性能提升。静电纺PU纳米纤维膜的高比表面积,便于功能材料负载;PDA自聚合增强了纤维表面与MWCNTs-COOH的界面结合力。在超声作用下,MWCNTs-COOH均匀分布形成致密导电网络,进一步负载AgNPs后,构建出稳定双导电通路。PVB粘结剂增强芯层与包覆层结合,提升力学性能,应变范围增加至310%。该结构纤维电阻率降低至0.0191 Ω·cm,可驱动点亮LED,展现出优异的综合性能。

图3 DNA-like AMPPPNY的结构构建及性能提升

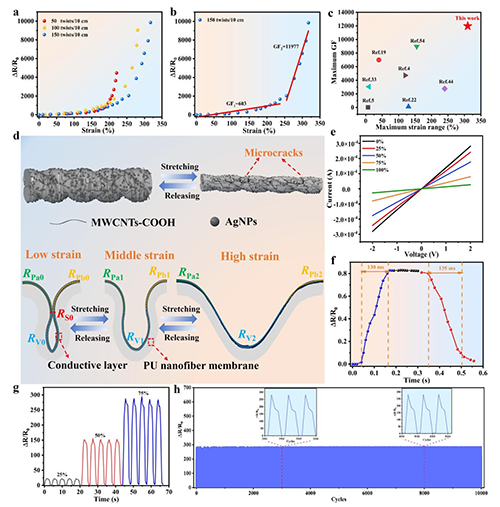

如图4所示,DNA-like AMPPPNY力学传感器灵敏度最佳,在应变范围为0-200%时,GF为603,应变范围为200%-310%时,GF为11977。高灵敏度归因于AgNPs与MWCNTs-COOH构建的致密导电网络。拉伸初期,褶皱侧壁接触与分离引发电阻变化;高应变下,微裂纹增多加剧电阻变化,提升灵敏度。传感器响应/恢复时间分别为130/135 ms,表明该传感器具备快速响应实时信号变化的优异性能。此外,在不同应变范围以及10000次循环中其相对电阻变化规律基本一致,保证传感器在实现应变检测时具有优异的动态稳定性和耐久性。

图4 DNA-like AMPPPNY传感器的应变传感性能

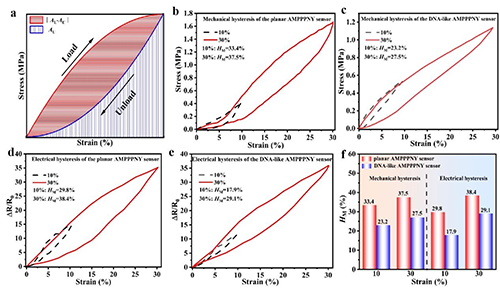

如图5所示,仿DNA双螺旋褶皱结构可显著降低柔性力学传感器的迟滞性能。在10%和30%应变下,力学迟滞分别由33.4%降至23.2%和由37.5%降至27.5%,这是因为芯纱的扭转弹力及褶皱纳米纤维膜的弹性恢复作用,有助于纱线快速回弹。电学迟滞分别降低至17.9%和29.1%,主要由于预拉伸形成的褶皱结构提高了导电材料分布密度,抑制微裂纹产生与扩展。相比之下,平面结构缺乏有效恢复机制,且导电网络破坏较严重,导致迟滞增大。

图5 DNA-like AMPPPNY传感器的电学与力学迟滞性

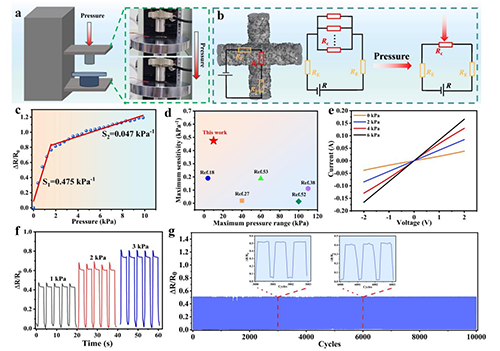

如图6所示,通过两根传感纱垂直交叉构建压阻式传感单元,在受压时褶皱结构增大接触面积,总电阻降低。相对电阻随压力变化呈两阶段线性关系,低压(0–2 kPa)灵敏度达0.475 kPa-1,高压(2–10 kPa)降至0.047 kPa-1。I–V曲线表现出良好线性和稳定的静压响应。此外,传感器在多次加载-卸载(1–3 kPa)及1 kPa下持续10000次重复循环中,信号稳定,响应一致,表现出优异的可重复性与耐久性。

图6 DNA-like AMPPPNY传感器的压力传感性能

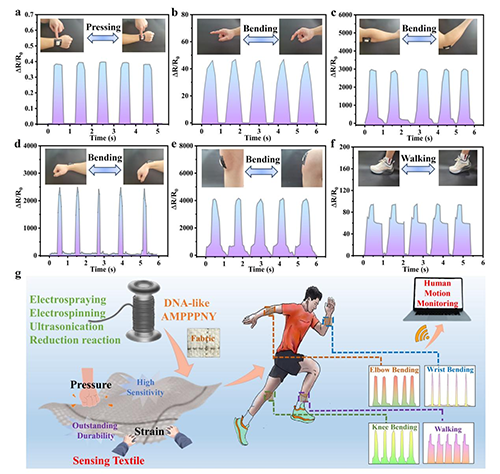

为验证DNA-like AMPPPNY传感器在人体运动监测中的可行性,将其嵌织于织物并固定于志愿者不同部位进行动态监测(图7)。结果表明,传感器不仅能监测细微的运动,还可以监测大幅度运动,在人体运动监测方面展示出良好的应用潜力。

图7 DNA-like AMPPPNY传感器在运动监测中的应用

该工作以“DNA-Like Double-Helix Wrinkled Flexible Fibrous Sensor with Excellent Mechanical Sensibility for Human Motion Monitoring”为题 发表在期刊Advanced Fiber Materials上(一区top,IF=17.2)。通讯作者为西安工程大学刘呈坤教授,共同通讯作者为新加坡南洋理工大学Seeram Ramakrishna 教授和西安工程大学张振方博士。该研究工作得到了国家自然科学基金项目和陕西省创新能力支持计划等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1007/s42765-025-00560-7

- 浙大伍广朋、杭师大邱化玉 ACS Nano:兼具高稳定性和高灵敏度的极紫外和电子束倍半硅氧烷光刻胶 2025-10-31

- 西南大学张同华/王蜀、河工大胡宁、重大宁慧铭 AM:构建具备超高灵敏度和宽范围检测能力的双介电层离子电子压力传感器,实现温度/压力双模态感知与静音语音识别 2025-07-24

- 深圳技术大学史济东等 Carbon:基于石墨烯-纳米纤维素复合薄膜的自修复应变/湿度双模传感器的设计及在可穿戴呼吸监测的应用 2025-05-28

- 之江实验室马志军、清华危岩《Adv. Mater.》:具有长期生物相容性的可植入生物电极 - 液态金属柔性纤维织物 2025-01-15

- 广西大学林宝凤教授团队 CEJ:基于Fe-MOFs纳米酶催化活性的柔性纤维复合功能材料用于高效的用水点消毒 2024-05-09

- 东华大学王华平/陈仕艳《ACS Nano》:电阻电容杂化响应增强的柔性纤维压力传感器 2023-08-02

- 中科院苏州纳米所张珽研究员团队 AM:具有Janus结构高机械强度的选择性响应柔性力学传感器 2023-05-31