可持续塑料需要具备再加工、回收以及可降解的特性。然而,迄今为止,能够在不依赖有机溶剂和高能耗条件下合成的可回收塑料仍然有限。岭南大学Yujie Ke、Xi Chen, 美国北卡罗来纳州立大学Kai Lan,以色列希伯来大学Itamar Willner,新加坡科技研究局Yuwei Hu等研究工作者,联合新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学、新加坡科技与设计大学等机构,提出了一种普适性的方法,通过可再生多糖与生物质基DNA在水相中交联制备可持续塑料。这一过程依赖可逆的席夫碱化学键,并在常温常压下进行。所得材料兼具良好的力学性能、可调的物理化学性质以及多重循环利用能力,包括水辅助修复、化学解聚回收和生命周期闭环利用。该材料在多种有机溶剂中表现出优异的稳定性,可通过高精度成型制备复杂微纳结构,并在自然环境或酶促条件下快速降解,且具有良好的生物相容性。生命周期评估结果表明,这种新型DNA–多糖塑料的碳足迹显著低于商用塑料,尤其是在回收利用条件下。这一策略为开发高性能、环保型可回收生物塑料提供了新思路,并为减少塑料污染和温室气体排放带来了潜在解决方案。

全球塑料产量正以惊人的速度增长,预计到2050年将翻一番。绝大多数商业塑料来源于不可再生的石化资源,不仅加速资源枯竭,还在生产、使用和废弃过程中造成严重环境污染。塑料降解缓慢且回收困难,在自然界中累积形成微塑料,对生态系统和人类健康构成威胁。同时,传统塑料回收与再加工依赖有机溶剂和高能耗工艺,进一步增加温室气体排放。

相较之下,生物塑料具有可再生、可降解、可回收的天然优势,但现有产品依然存在合成工艺不够绿色、性能受限等问题。DNA作为可降解、可设计且储量丰富的生物大分子,具备开发新型可持续材料的潜力。然而,基于DNA的生物塑料研究尚处起步阶段,且常依赖石化原料或有机溶剂,难以实现真正的绿色制造。

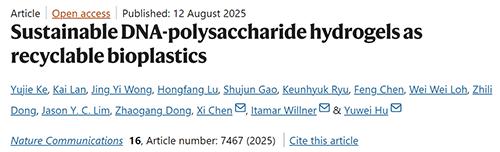

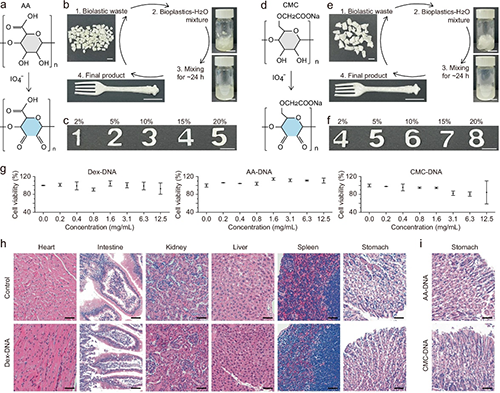

本研究以生物质DNA和多糖为原料,通过温和的水相化学反应制备三维交联水凝胶,再加工得到生物塑料。多糖经高碘酸钠氧化生成醛基衍生物,与DNA碱基上的氨基反应形成可逆的亚胺键,实现了在室温常压下的绿色合成(图1b)。该材料具备三重循环利用路径:水辅助修复与再模塑、可逆化学键驱动的化学回收,以及从原料获取到自然降解的生命周期循环。

图1

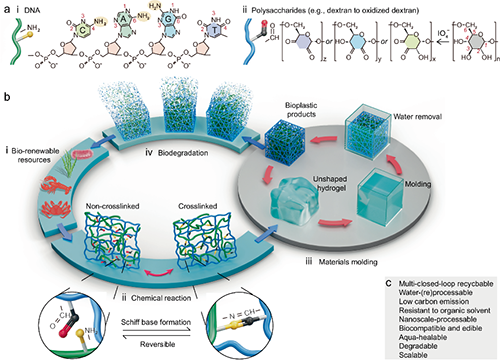

在性能方面,通过调节多糖含量和干燥方式可精准控制材料的力学性质与微结构。室温干燥样品呈致密结构,杨氏模量高达1155 MPa,显著高于低温冻干所得的多孔结构(约48 MPa);即使经过10次回收,力学性能依然保持稳定(图2f)。扫描电镜显示,不同冷冻条件可得到不同孔径分布,从液氮速冻的细微孔结构(约2–10 μm)到-20℃冻干的较大孔结构(约10–40 μm),再到室温干燥的致密无孔形态,均可按需制备(图2e)。此外,该材料可与常见石化塑料(如聚苯乙烯、聚乙烯)混合,并通过选择性溶解实现高效分离(图2d),为混合塑料废弃物的回收提供了可行方案。

图2

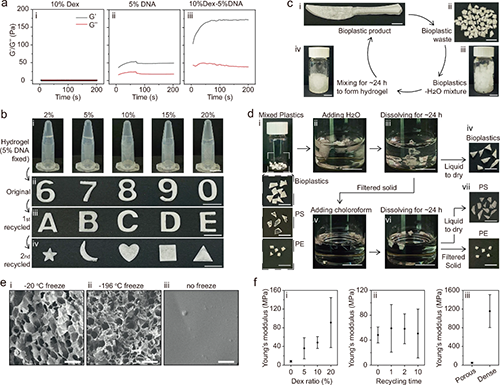

生物塑料在多种常见有机溶剂中表现出优异耐受性(图3a),仅在极酸或极碱条件下快速溶解。其水愈合性能使断裂样品在湿润界面重新结合并干燥后恢复原有强度(图3b)。同时,材料可通过模板复制加工成仿生表面(图3e)、医用微针贴片(图3f)、光子纳米图案(图3g)等精密结构,特征尺寸最小可达150纳米。在降解方面,该材料埋入土壤29天可完全分解,而对照的聚乙烯勺子无明显变化(图3h);在DNase I作用下可在2小时内彻底降解(图3i),酶浓度更高时可缩短至10–20分钟。体外细胞实验和小鼠口服实验均显示良好的生物相容性和安全性(图4g-i),无微塑料残留风险。

图3

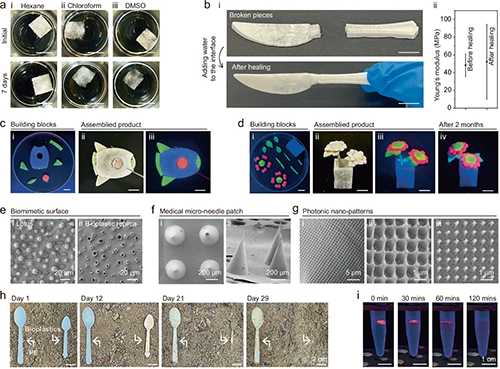

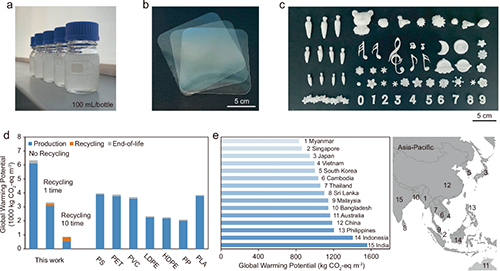

该方法还可推广至海藻酸钠和羧甲基纤维素等多种多糖体系,所得材料同样具备良好的可回收性与力学性能(图4a-f)。在放大生产中,研究团队成功制备500毫升水凝胶批次,并加工出大面积薄膜(图5a-b)。通过调控微结构,成品可呈透明或不透明外观(图5c),满足包装、光学器件等不同应用需求。生命周期评价显示,在回收10次的条件下,这种生物塑料的碳足迹(861 kg CO?-eq m-3)比未回收的商用塑料低58.7%至78.3%(图5d),在低碳电力体系下优势更加显著(图5e)。

图4

图5

本研究提出了一种基于DNA与多糖的可降解生物塑料通用合成策略,实现了绿色制备、多重循环利用、性能可调控和环境友好性。材料全程在水相、常温常压条件下合成,避免了有机溶剂和高能耗工艺;物理、化学与生命周期循环并行,大幅提升了回收效率;力学性能和微结构可按需调节;在自然条件或酶促作用下可快速降解,降低微塑料污染风险;并具备从包装材料到医疗器械等多领域的应用潜力。

随着DNA提取和多糖氧化技术的优化、绿色氧化剂的开发以及规模化制造设备的改进,这一材料有望实现商业化落地。该研究不仅为可持续塑料研发提供了新的思路,也为全球塑料污染治理和碳减排目标的实现带来了切实可行的方案。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-62682-1

- 空军军医大学牛丽娜教授团队 ACHM:仿生结构协同免疫调控的DNA-胶原敷料实现烧伤无瘢痕再生? 2025-08-19

- 天津大学/北京大学 Sci. Adv.:基于光子微球索引的高容量DNA数据存储随机访问技术 2025-06-21

- 川大微粘控团队 Adv. Mater.:模仿DNA构象“内卷”实现聚烯烃材料性能“进化” 2025-06-18

- 北京化工大学郭金宝教授团队 AFM:基于双动态共价网络的可回收液晶弹性体 - 用于多形态可持续应用 2026-01-12

- 北京化工大学岳冬梅教授团队 AFM:兼具卓越室温自修复、可回收与极端温度力学稳定性的高强度聚脲弹性体 2025-12-11

- 吉林大学孙俊奇教授课题组《Adv. Funct. Mater.》:具有高拉伸稳定性与室温自修复能力的完全可回收全固态超级电容器 2025-12-05

- 塑料替代与再循环国际研讨会(线上)将于2021年7月6-9日举办 2021-04-14