生物组织通常具有不同的机械和表面性质,这些不同的性质使得桥接工程材料和生物组织变得非常困难,因为缺乏大范围调控生物-材料界面性质的通用方法。然而,精确调控生物-材料之间的界面性质(例如:材料在不同生物组织上的模量和粘附)需要克服多种内部以及外部的阻碍。纳米颗粒用于桥接生物组织和聚合物已在临床实践中展现出潜力(Angew. Chem. Int. Ed.,2014, 53, 6369),但它们依赖于不可控的扩散将生物组织与聚合物进行连接,导致了不确定的生物粘附性质。

在活体应用中,精确调控生物-材料之间的界面性质是十分必要的,因为精确调控的界面性质可以将材料适配于不同的生物组织,从而有助于精确的医学治疗。一种有效的调控策略是采用外加系统来引导锚定剂以提供足够的外源驱动力。其中,新兴的高功率超声波技术通过压力梯度驱动锚定剂在生物组织表面进行锚定,这项技术通过物理方法同时实现了水凝胶贴片在生物组织上的高粘附能和高界面疲劳阈值(Science, 2022, 377, 751)。然而,使用接触式的超声探头可能会引起身体不适,并且不适用于在脆弱部位(如病变区域)和深层组织表面激活粘附。目前,界面粘附技术还未实现可按需且可全面调控生物-材料界面的性质。

近期,香港中文大学机械与自动化工程学系侯昌顺博士和张立教授共同在Nature Communications期刊以Magnetic nanostickers for active control of interface-enhanced selective bioadhesion为题报道了一种新型的磁控粘附技术。该技术通过外加的旋转磁场可在时间和空间尺度内远程操控锚定剂,从而对生物组织上的界面性质进行远程调控。

图 1:精确控制磁性纳米贴纸用以增强生物界面粘附

如图1所示,在外加旋转磁场的引导下,磁性纳米贴纸可跨越生物屏障(例如:生物流体)在生物组织表面进行锚定,从而提高水凝胶贴片在生物组织上的粘附能力。通过精确控制磁性纳米贴纸的面积密度(单位面积上的质量),可在不同的生物组织表面实现精确可调的生物粘附性质。

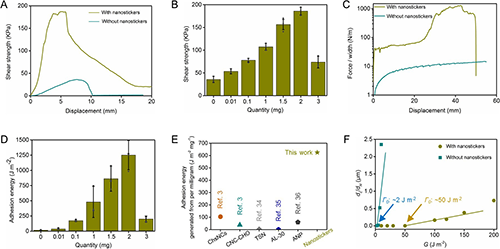

图2:磁性纳米贴纸实现可调节的生物粘附性能

通过搭接-剪切以及180°剥离测试,相比于无磁性纳米贴纸的粘附性能,磁性纳米贴纸桥接的水凝胶贴片和生物组织展现了极高的粘附性能。2 mg(面积密度:4 μg/mm2)的磁性纳米贴纸便可实现187 KPa的剪切强度和1250 J m-2的粘附能。每毫克磁性纳米贴纸产生的粘附能约为 625 J m-2 mg-1,远高于过去报道的基于纳米颗粒的生物粘附性能。同时,磁性纳米贴纸在生物组织上的界面疲劳阈值约为50 J m-2,甚至高于传统的共价键的界面疲劳阈值(~25 J m-2)。

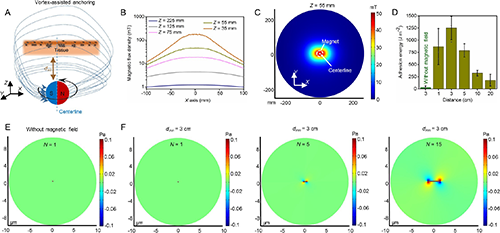

图 3:磁性纳米贴纸的运动和锚定机制

为了探究磁性纳米贴纸的运动和锚定机制,作者采用了模拟结合实验的方法,详细验证了磁性纳米贴纸在Z轴梯度方向朝生物组织表面进行强力推进;同时,磁性纳米贴纸会在XY平面内进行旋转并组装成不同形态的聚集体,从而极大地提高了生物界面的内聚强度。另外,通过调控磁场参数(例如:旋转频率,磁通量密度,和磁控时间),实现了精确可控的生物粘附性能。

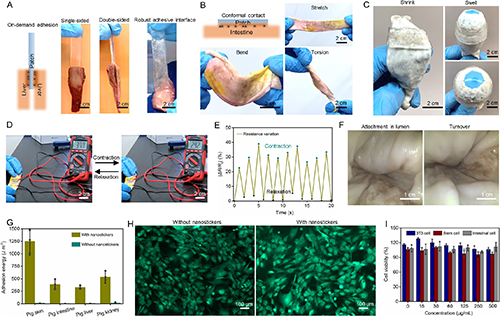

图4:磁性纳米贴纸在不同组织上的生物粘附应用

由于可远程引导磁性纳米贴纸在不同生物组织上进行按需粘附,图4展示了磁性纳米贴纸在不同场景中的应用能力。磁性纳米贴纸桥接的水凝胶贴片可以稳定地粘附于各种生物组织表面。同时,由于制备磁性纳米贴纸的主要成分是为FDA所批准的成分,因此该磁性纳米贴纸表现出优异的生物相容性,不会对生物细胞产生抑制作用。

图5:磁控生物粘附辅助疾病治疗

作者进一步展示了磁性纳米贴纸在活体动物外科手术中的应用。通过构造大鼠肠道损伤模型,验证了磁性纳米贴纸可为外科手术的术后治疗提供有效的帮助。在手术缝合肠道后,极少量的磁性纳米贴纸便可长期粘附负载抗生素的水凝胶贴片,并且这种精确控制的粘附性能不会使得粘附过强导致肠道狭窄,同时又可以很好的粘附于病变区域进行保护从而降低并发症(例如:组织粘连)发生的风险。

总结而言,香港中文大学机械与自动化工程学系侯昌顺博士和张立教授共同开发了一种通过远程智能操控磁性纳米贴纸在不同生物组织上实现界面增强的策略。通过设定精确的磁性纳米贴纸用量和磁场参数,可以显著提高并精确控制生物粘附性能。相较于其他的界面粘附策略,远程磁场在时间和空间尺度的锚定展现了诸多优势,这种磁控策略尤其适用于脆弱部位(如病变区域)和深层组织上的粘附应用。

这项研究得到香港创新科技署(ITC)、香港研究资助局(RGC)、创新香港研发平台(InnoHK)的医疗机器人创新技术中心(MRC)、香港中文大学-中国科学院深圳先进技术研究院机器人与智能系统联合实验室、香港中文大学李嘉诚健康科学研究所的支持。该研究也得到了香港中文大学陈启枫教授和香港城市大学宋昕教授的大力合作和帮助。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-61719-9

- 暂无相关新闻