下尿路功能障碍(LUTD)主要表现为膀胱活动低下(UAB)、膀胱过度活动(OAB)和尿失禁(UI),不仅严重影响了患者的生活质量,还给医疗系统带来巨大经济负担。膀胱测量法通过测量膀胱压力来评估膀胱状况,是国际尿失禁协会推荐临床中诊断LUTD的“金标准”。然而,临床中传统的膀胱测量法需要医护人员反复使用侵入性导管,不仅诊断成功率低,费用高昂,还会给患者带来不同程度身心伤害。因此,研发无侵入式导管的实时监测方案对于改善下尿路功能障碍的临床诊断与治疗至关重要。

近期,天津大学杨静教授、张雷教授团队报道了一种自愈合、可降解和可防污的类组织植入式传感器。研究团队首先创制了不同软硬段配比的自愈合型类组织模量弹性体,基于两种配比弹性体,融合可被人体吸收的镁电极,构架出基于金字塔微结构的类组织植入式传感器,并应用于膀胱活动的监测。传感器整体具备可降解性,无需二次手术取出。这种植入式传感器的开发有望在临床上为下尿路功能障碍患者提供一种新型无导管的膀胱活动检测方式。相关成果以“Self-healing, degradable, and implantable tissue-like sensor for monitoring of abnormal bladder activity”为题发表在国际知名期刊Biosensors & Bioelectronics上(IF=10.5)。天津大学杨凯博士为论文的一作者,杨静教授和张雷教授为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金优青、面上项目的支持。

这项研究首先基于聚二甲基硅氧烷和聚己内酯为超分子骨架,结合静电作用、单/双氢键动态键构建弹性体(STLE),实现了在模拟体液中高效愈合。降解初期弹性体分子链流动性提升,进而促进了材料自愈。利用STLE和可降解镁电极,构建了基于金字塔微结构的类组织传感器,并在模拟体液环境中降解。体外模拟和体内实验表明,该传感器可实时监测膀胱活动,且在长期植入后无炎症排异反应,为下尿路功能障碍患者提供新的诊断方法(图1)。

图1 用于膀胱活动监测的自愈组织样传感器

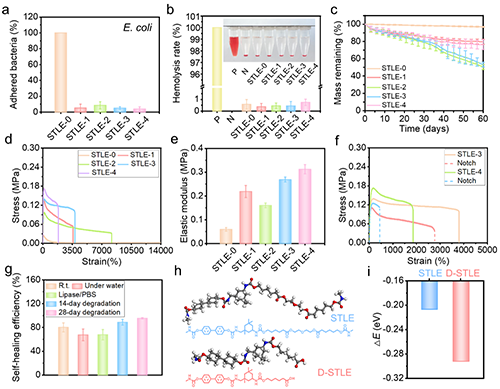

STLE表现出较高抗细菌粘附能力、血液相容性和可降解性(图2)。同时,STLE具有类膀胱组织模量(约0.3MPa)和在体液环境中的自愈合性(约67%)。此外,在短期降解后,STLE分子链间动态键重组所需的能量降低,从而进一步提升了其自愈合效率。

图2 STLE的防污、降解、机械性能和自愈合性能

基于STLE和可被人体吸收的镁薄片,研究团队构建了一种带有金字塔型微结构的植入式自愈压力传感器(图3)。传感器尺寸为毫米级,符合植入式传感器的小型化要求。金字塔型微结构尺寸最大的design-4的传感器表现出最高的灵敏度(9.1Pa-1),是无微结构传感器灵敏度的5.7倍。传感器的压力响应曲线展现出清晰的可区分性和可重复性,验证了其出色的稳定性和可靠性。此外,传感器自愈合后的灵敏度可达到7.5 Pa-1,自愈合效率约为82.4%。在模拟体液环境中,传感器在237天后可实现降解,避免了二次手术取出。

图3 基于STLE的植入式传感器的灵敏度和自愈特性

在图4中展示的人工装置由底部安装传感器的橡胶气球(模拟膀胱)以及液体(模拟尿液)单向流动系统组成,用于体外测试膀胱活动监测。体外模拟的结果表明,传感器可以实时监测膀胱活动,无需反复使用侵入性导管,并能根据信号曲线准确分析LUTD患者的膀胱活动类型(UAB、OAB和UI)。

图4 植入式传感器的体外模拟监测测试

通过构建大鼠膀胱监测模型开展体内传感研究(图5)。将传感器通过组织胶固定于大鼠膀胱底部,并采用注射器缓慢注入或抽出生理盐水,以模拟膀胱充盈和排尿过程。体内检测的结果表明传感器具有出色的传感稳定性。传感器植入5周后的组织切片结果显示,传感器对器官和组织未出现不良反应,组织细胞的正常形态、结构和组织细胞排列与未植入的健康大鼠相似,未观察到炎症细胞浸润、细胞坏死和变性,证实了传感器在体内具有长期生物相容性。与最近报道的用于检测膀胱活动的传感器相比,该研究报道的类组织植入式传感器具有自愈合、防污和降解等优势。

图5 植入式传感器的体内膀胱活动监测和传感器长期植入后的生物相容性

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0956566325006438

通讯作者简介

张雷,天津大学教授、博士生导师,国家自然科学基金优秀青年基金获得者。主要研究方向包括生物化工与合成生物学、低温保护、功能材料、海洋涂料等。已在Nature Biotechnology, Nature Communications, JACS, Angew, Chemical Reviews, AIChE Journal, CES, Research, Engineering等期刊发表论文100多篇。

杨静,天津大学教授、博士生导师;国家优秀青年科学基金获得者、国家级某领域青年人才。主持国家级重点创新项目、国家自然科学基金、科技部重点专项子课题等项目。主要研究方向为材料合成生物学、细胞保存、仿皮肤材料等。以第一/通讯作者在Nat. Commun., J. Am. Chem. Soc., Chem. Rev., Research, Adv. Func. Mater., ACS Nano, 等刊物发表SCI论文50余篇。

- 南京大学张晔课题组《Adv. Mater.》:开发一种类组织柔软的全凝胶电池 2021-11-01

- 中科院深圳先进院三维生物打印制造人工类组织获新进展 2017-12-13

- 中科院纳米能源所李琳琳 Small:“可生长”的植入式传感器用于血液动力学监测 2023-09-14

- 宁波材料所陈涛/肖鹏团队《Adv. Mater.》: 柔性凝胶电子器件实现吸湿-解吸实时监测与智能化湿度管理 2026-02-05

- 四川大学金勇教授团队 Nano Energy:具有可逆相变特性的太阳能驱动导电多功能水凝胶用于污水的净化与实时监测 2025-07-18

- 福大杨黄浩教授/张进教授、福医大附一医院吴巧艺主任医师 AFM:氧化应激驱动的多模态抗菌电子皮肤贴片用于慢性伤口实时监测与治疗 2025-02-24