水系锌金属电池(AZMBs)凭借其本征安全性、低成本及环境友好性等优势,而被视为极具潜力的大规模储能技术。然而,锌负极存在着锌枝晶无序生长和界面副反应等问题,严重制约了电池的循环寿命和实际应用。相较于传统液态电解质,聚合物水凝胶电解质虽能缓解上述问题,但往往难以同时兼顾优异的机械性能和高离子电导率。此外,传统水凝胶多基于化石基高分子材料,存在回收困难、环境友好性不足的弊端。因此,开发兼具优异机械性能、高离子电导率且可回收的水凝胶电解质,有利于推动AZMBs的可持续应用。

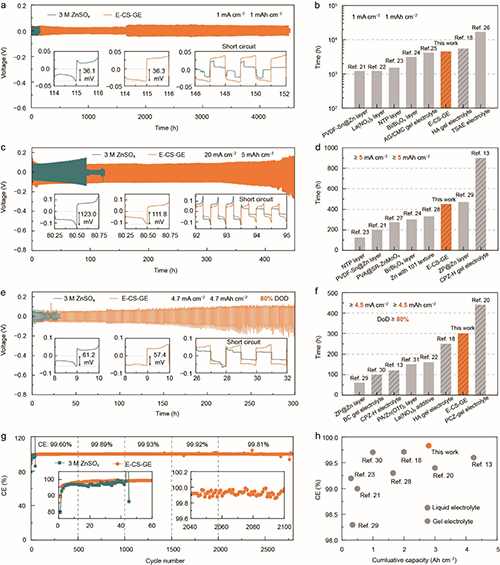

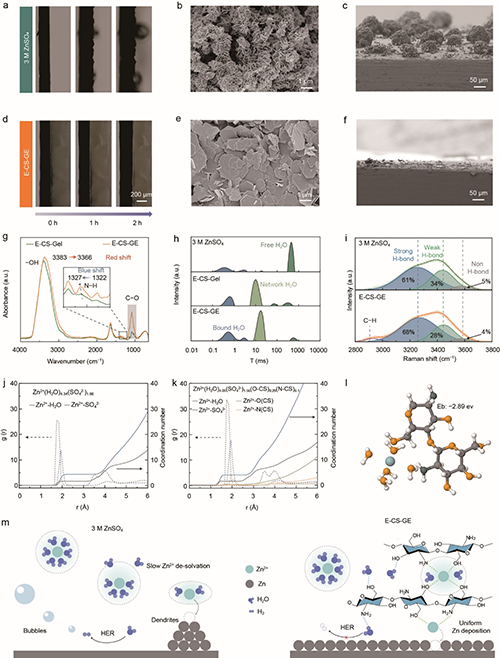

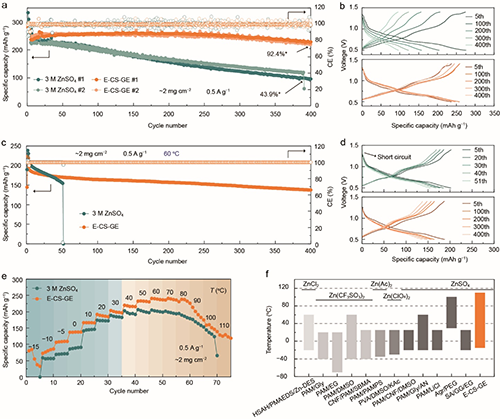

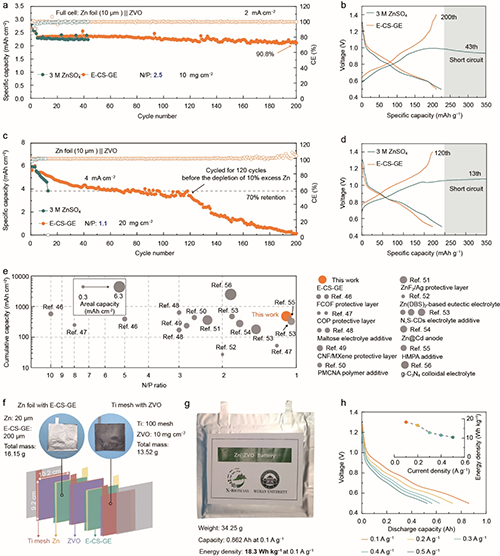

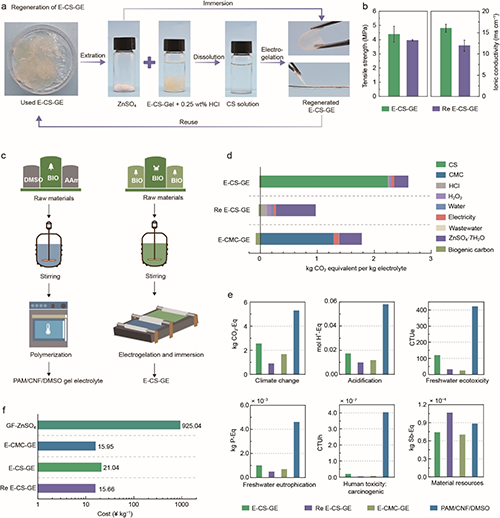

近期,武汉大学陈朝吉教授、余乐副研究员团队报道了一种普适性电凝胶化技术原位构建生物大分子水凝胶电解质的策略。该策略以壳聚糖、羧甲基纤维素、海藻酸钠等可再生生物质为原料,所制备的水凝胶电解质厚度和微观结构可调,同时实现了出色的机械性能(2.0-4.4 MPa)和高离子电导率(10.1-19.5 mS cm-1)(图1)。基于壳聚糖的电解质(E-CS-GE)组装的锌对称电池在1 mA cm-2/1 mAh cm-2 条件下可稳定循环超过4500小时,其平均库伦效率高达99.83%。即使其放电深度(DOD)达到80%时,其循环寿命仍长达300小时(图2)。这得益于E-CS-GE凝胶电解质有效抑制了水分子的活性,从而显著缓解了锌枝晶生长和析氢、锌腐蚀等副反应(图3)。以E-CS-GE凝胶电解质组装的Zn||ZVO电池展现出了优异的容量保持率92.4%,并且可以在-15°C至110°C的宽温范围内稳定运行(图4)。该全电池的面容量可提升至5.4 mAh cm-2,其负极/正极容量比(N/P)可低至1.1,展现了该水凝胶电解质的实际应用潜力(图5)。结合实验验证、生命周期评价和技术经济分析,此类电解质表现出优异的可回收性、环境友好性和成本效益(图6)。综上所述,该工作为高性能水系锌离子电池的可持续发展提供了一种有效的制备策略。

图1. 通过电凝胶法原位制备生物大分子水凝胶电解质

图2. 基于E-CS-GE电解质的锌电池的电化学性能

图3. 水凝胶电解质中对Zn2+的调控机制研究

图4. Zn||ZVO电池的循环性能及宽温性能

图5. Zn||ZVO全电池及软包电池性能

图6. 凝胶电解质的可回收性、环境影响和经济性评估

相关研究成果以“Practical, sustainable, wide-temperature-adaptable zinc-metal batteries enabled by electrogelated recyclable biomacromolecular hydrogel electrolytes”为题发表在《National Science Review》(10.1093/nsr/nwaf308)期刊上。武汉大学博士研究生黄京和王思俊为论文共同第一作者,武汉大学陈朝吉教授和余乐副研究员为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金委、武汉大学人才启动经费及武汉大学先进测试表征平台的支持。

作者介绍:

陈朝吉,武汉大学资源与环境科学学院教授、博士生导师。2015年博士毕业于华中科技大学,2015-2021年分别于华中科技大学与马里兰大学帕克分校从事博士后研究,并于2021年5月入职武汉大学资环学院组建X-Biomass课题组。从事生物质材料(木材、竹材、纤维素、甲壳素等)的多尺度结构设计、功能化及高值利用方面的研究,致力于以天然材料解决可持续发展面临的材料-能源-环境挑战。以第一/通讯作者(含同等贡献)在Nature (2篇)、Science、Nature Reviews Materials (2篇)、Nature Sustainability (2篇)、Nature Communications (9篇)、Science Advances(2篇)、National Science Review(2篇)等国内外著名学术期刊上发表SCI论文100余篇,总引用37,000余次,H因子103。获科睿唯安“全球高被引科学家”(2021-2024连续四年入选材料科学领域)、斯坦福大学“全球前2%高被引科学家”终身影响力榜单、麻省理工科技评论亚太区“35岁以下科技创新35人”、“ACS KINGFA Young Investigator Award”、“中国化学会纤维素专业委员会青年学者奖”、“Advanced Science青年科学家创新奖”、“前沿材料青年科学家奖”、阿里巴巴达摩院“青橙优秀入围奖”、“中国新锐科技人物卓越影响奖”、“R&D 100 Awards”、“武汉大学杰出青年”等荣誉。担任The Innovation Materials学术编辑,The Innovation、Research、SusMat、npj Soft Matter、Green Carbon、Molecules等杂志编委/青年编委,以及中国化学会纤维素专业委员会委员。

余乐,武汉大学资源与环境科学学院副研究员、硕士生导师。2021年博士毕业于华中科技大学,2021-2024年于武汉大学从事博士后研究,并于2024年入职武汉大学资环学院,加入X-Biomass课题组。长期致力于纤维素基功能材料设计与应用。主要通过纤维素化学改性和超分子工程等策略,开发可持续纤维素基塑料替代品、离子导体等材料,应用于极端环境储能、可持续包装、智能响应系统等场景。以第一/通讯作者(含同等贡献)在Nature Reviews Materials、Nature Communications(2篇)、National Science Review、Advanced Materials(2篇)、Matter、Chemical Reviews、Chemical Society Reviews、Advanced Functional Materials(2篇)、Advanced EnergyMaterials等期刊,6篇为ESI高被引/热点论文,总被引2500余次,H因子24。

原文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf308

- 青科大李琼、浙大李志波 Adv. Mater.:利用缩氨硫脲动态键构筑动态共价-超分子协同网络 实现高性能可回收热固性树脂 2026-02-13

- 北京化工大学郭金宝教授团队 AFM:基于双动态共价网络的可回收液晶弹性体 - 用于多形态可持续应用 2026-01-12

- 北京化工大学岳冬梅教授团队 AFM:兼具卓越室温自修复、可回收与极端温度力学稳定性的高强度聚脲弹性体 2025-12-11

- 苏州大学李刚教授、美国国家标准与技术研究院Wai Cheong Tam博士 IJBM:牙周组织生物大分子研究进展 2025-05-22

- 苏大李刚、余嘉/港理大赵泽宇 Int. J. Biol. Macromol.:伤口修复生物大分子材料的研究进展 2024-04-03

- 复旦大学生物大分子课题组 ACS Macro Lett.:再生丝素蛋白“液-液”相分离溶液的剪切固化机制 2023-08-17

- 哈工大张乃庆教授团队 Angew:- 70℃工作的“抗冻”水系锌离子电池 2025-10-06