共轭高分子是一类重要的功能高分子,其半导体物理性能不仅依赖于分子链本身的化学结构,还取决于薄膜中的多级微观结构。近年来,共轭高分子的研究极大地带动和促进了高分子学科与材料、半导体物理、信息等学科的交叉融合,是高分子领域的重要研究方向。研究共轭高分子凝聚态结构的构筑与调控,建立结构与性能之间的关系,是共轭高分子领域和高分子物理领域都很关注的问题,具有重要的科学意义和应用价值。

传统高分子凝聚态理论与实验方法主要基于柔性链和较弱的烷基链间的相互作用。然而,由于共轭高分子由结构和性质截然不同的刚性主链和柔性烷基侧链组成,同时分子间具有多重相互作用(π-π相互作用、氢键、静电作用、范德华力等),导致体系的多级凝聚态结构复杂多变,其结晶过程不仅受热力学规律的控制,还受动力学机制的影响。目前,从理论和实验角度还无法采用高斯链模型予以普适描述共轭高分子的凝聚态行为,不利于其构效关系建立。

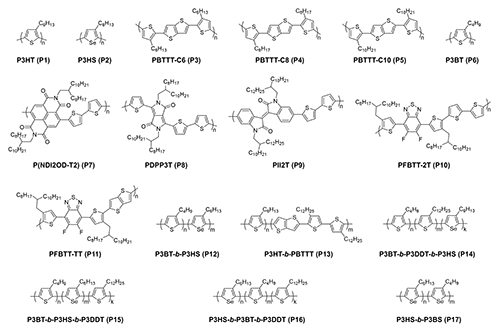

最近,复旦大学彭娟教授团队总结介绍了他们近几年在共轭高分子凝聚态结构调控方面的工作,以聚噻吩、聚硒吩、聚噻吩嵌段共聚物等为研究对象,有效调控了具有代表性的不同尺度的微观结构包括多晶型结构(链堆积尺度-?量级)、结晶取向(晶片层堆积尺度-nm量级)和共晶结构(多组分相行为-nm~μm量级)等,并揭示了不同微观结构对载流子传输性能的影响(图1-2)。该工作为建立共轭高分子凝聚态结构—载流子传输性能之间的关系提供了简单的实例,从中获得的凝聚态结构调控的规律、机制有望推广到性能更加优异的新型共轭体系。论文第一作者为复旦大学博士生郑浩,共同通讯作者为新加坡国立大学林志群教授。

图1. 共轭高分子具有代表性的凝聚态结构(晶型、结晶取向和共晶结构等)的调控及其载流子传输性能。

图2. 文中具有代表性的共轭高分子的分子式。

1. 聚噻吩等多晶型结构的调控及其形成转变机制研究

在链堆积尺度,载流子沿共轭主链的链内传输速率最快,通常增强主链共平面性和分子量增加有利于链内传输。沿π-π堆积方向的链间载流子传输类似于小分子的跳跃机制(hopping mechanism),传输相对较慢。晶型作为结晶态高分子的一个基本结构特征,其形成与转变机制的解析对于理解半刚性高分子链的结晶行为和微观结构演化十分重要。多晶型在堆积模式上的差异会直接影响其载流子传输性能。由于这样的结构差异无需改变体系的化学结构,为探索结构与性能的内在关联提供了理想的研究平台。

基于此,他们将分子工程(调节烷基侧链长度和分子量等)与外场方法(热退火、溶剂退火、机械摩擦、二维空间限域结晶策略等)相结合,利用共轭高分子结晶的动力学依赖性,在体系结晶的各个阶段——从溶液、成膜过程到薄膜协调共轭分子间相互作用,有效调控了多种共轭体系的不同晶型(图3),揭示了晶型形成及转变受链构象和链间堆积控制的机制。

图3. (a-g)通过二维空间限域结晶策略调控聚(3-丁基噻吩)晶型II到I的转变;(h-l)通过机械摩擦调控聚(3-己基硒吩)晶型II到I的转变。

2. 给体-受体型共轭高分子结晶取向的调控及形成转变机制研究

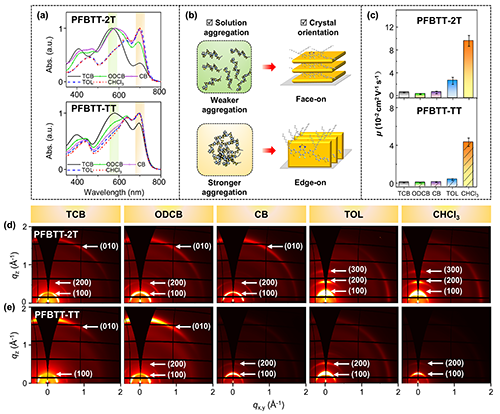

在晶片层堆积尺度,共轭高分子的结晶取向(edge-on、face-on、flat-on)对于其载流子传输路径与效率有重要影响。具体而言,edge-on取向中的π-π堆积方向平行于基底,为有机场效应晶体管提供了高效的面内载流子传输通道;而face-on取向具有垂直于基底的π-π堆积,有利于载流子垂直传输的有机光伏器件。近年来,越来越多的研究表明,edge-on和face-on共存的bimodal结构可以有效构建三维传输通道,实现载流子的高效传输。值得注意的是,共轭高分子薄膜通常经溶液加工而成,其固态结晶取向与溶液聚集行为密切相关。若要实现结晶取向的有效调控,需系统考量聚合物-聚合物相互作用、聚合物-溶剂相互作用和聚合物-基底相互作用三者关系。然而,受制于溶液态的动态特性以及客观上溶液态的表征手段相对于薄膜态较缺乏,目前对共轭高分子溶液态聚集体如何主导薄膜态不同结晶取向的内在机制还不清楚。

图4. (a-e) PFBTT-2T和PFBTT-TT在五种不同溶剂中的紫外吸收光谱、溶液聚集示意图、薄膜态的掠入射广角X射线散射(GIWAXS)图像和载流子迁移率。

溶剂的选择和添加剂种类对共轭分子在溶液态的聚集行为有直接影响。在良溶剂中,聚合物-溶剂相互作用强于聚合物-聚合物相互作用,聚合物链被充分溶剂化并呈舒展状态。当溶剂为不良溶剂,聚合物-溶剂相互作用较弱,会导致聚合物链蜷缩并发生聚集。基于此,他们首先通过Hansen溶解度参数计算来筛选寻找合适的溶剂和溶液添加剂。通过变温紫外光谱技术也可以帮助分析聚合物-溶剂/聚合物-聚合物相互作用。例如,他们研究了苯并噻二唑(FBT)体系在五种不同溶剂中的聚集程度以及不同聚集态对成膜后的结晶取向的影响(图4)。1,2,4-三氯苯和邻二氯苯是FBT分子的良溶剂,分子在这两种溶剂中的聚集较弱,链构象相对自由松散,使得分子链和基底之间的相互作用更有利,从而在溶剂挥发成膜后呈现face-on的结晶取向。相反,甲苯和三氯甲烷是FBT分子的相对不良溶剂,使得它们在溶液态的聚集更强,导致分子间相互作用大于和基底的相互作用,更有利于形成侧链垂直于基底的edge-on取向。FBT不同结晶取向直接影响其载流子传输性能,FBT体系edge-on取向的载流子迁移率是face-on取向的数十倍。这部分工作为深入理解半刚性共轭高分子链的溶液聚集以及和薄膜结晶取向的关联提供了一定的见解。

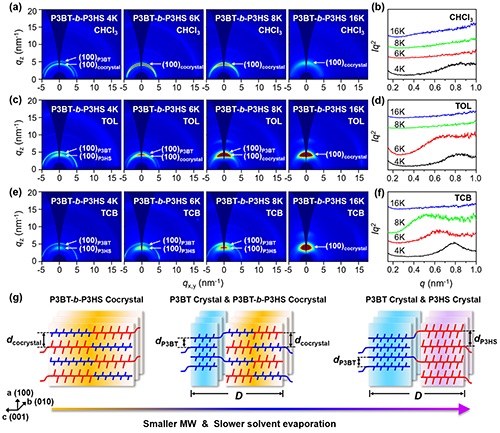

3. 共轭高分子多组分共晶结构的构筑及形成机制研究

共轭高分子可以通过共结晶实现功能复合,赋予共晶材料新的结构和性能。同时,共轭高分子多组分体系也是研究半刚性链高分子相分离和结晶两种基本相变如何协同与竞争的理想模型。相对于有机小分子通过如分子间非共价键作用力形成共晶,不同高分子形成共晶的条件更加苛刻,构建共轭高分子共晶的方法学仍有待创建。

基于此,他们设计并合成了一系列基于聚噻吩和聚硒吩的共轭嵌段共聚物,如聚(3-丁基噻吩)-聚(3-己基硒吩)(P3BT-b-P3HS)、聚(3-己基噻吩)-聚(3-溴代己基噻吩)-聚(3-癸基噻吩)(P3HT-b-P3BrHT-b-P3DT)等,通过分子工程(如调节嵌段比例、分子量和嵌段序列等)和外部处理(如溶剂选择、热退火等)相协同,改变不同嵌段间的相互作用实现其共结晶和微相分离的有效调控。例如,分子量是影响多组分体系共晶和微相分离的一个重要变量。通常,柔性嵌段共聚物的微相分离程度随χN的增加而增大。但对于P3BT-b-P3HS等半刚性嵌段共聚物,它们随着分子量的增加,反而从微相分离转变成共晶结构,表现出和柔性嵌段共聚物相反的规律(图5)。这种反常的相行为机制和半刚性链聚集程度相关:当聚集程度较低时,相同嵌段之间的相互作用占主导,促进同质结晶成核与生长,形成微相分离结构;而增加聚集程度,不同嵌段间相互作用占主导,促进不同嵌段共结晶成核与生长,降低能垒形成动力学稳定的共晶结构。这一链聚集诱导聚噻吩类嵌段共聚物随分子量增加从微相分离转变成共晶的机制,深化了对半刚性共轭嵌段共聚物相行为的认识,为获得所需要的共晶或微相分离结构提供了理论依据。

图5. (a-g)不同分子量的P3BT-b-P3HS经三种溶剂成膜后的GIWAXS结果、 SAXS结果以及P3BT-b-P3HS形成共晶和微相分离结构的示意图。

综上,基于共轭高分子不同尺度微观结构(多晶型结构、结晶取向和共晶结构等)的有效调控,深化了对共轭高分子凝聚态结构的认知,丰富了高分子凝聚态的相关知识和机制,从中获得的规律、机制有望推广到更多新型共轭高分子体系。

论文链接:https://doi.org/10.1021/accountsmr.5c00193.

后记:此文是作者课题组近几年在共轭高分子结构研究主要工作的小结。记得当时有些工作还只是和课题组长讨论过想要去做,后来也发表整理在文中。时光荏苒,当时只道是寻常。这几年经历了课题组长因病去世的时刻。感恩一直支持、鼓励作者的导师,感谢给予作者帮助的老师同仁们。适逢课题组长离开6周年有余,将此文作为纪念献给他。怀念邱枫老师!

- 复旦大学彭娟教授 Adv. Sci.:外电场调控共轭高分子共晶促进载流子传输 2026-01-19

- 天大/国科大黄辉团队 Angew:硼酸酯直接转金属途径实现高效Suzuki?Miyaura聚合新范式 2025-06-24

- 黑龙江大学首篇自然大子刊:郎凯教授、牛海军教授团队在高分子可控共轭与电致变色研究方面取得重要进展 2025-06-20