水下/油下黏附是海洋工程、生物医学以及能源工业中的核心需求,但传统胶粘剂在潮湿环境中极易失效。相比之下,自然界中的贻贝等生物却能在水中稳固附着,其奥秘在于足丝蛋白序列中均匀分布的阳离子和芳香基团使其可以通过液-液相分离形成凝聚液滴,并进一步发生液-固转变,构筑出具备强黏附性的聚合物网络结构。

受到这一机制启发,近日,来自北海道大学的龚剑萍教授与深圳大学的范海龙副教授团队在这一领域取得了重大突破,他们受自然界相分离体系中的固有无序蛋白氨基酸序列启发,研发出一种无需外部刺激即可自发实现相分离与相转变的凝聚层(coacervate)体系,该材料不仅在水下展现出卓越的黏附性能,还能在油环境中稳定工作,相关成果发表于《Macromolecules》。

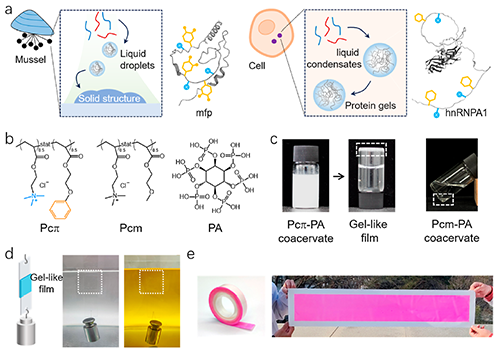

自然界中的海洋生物早已进化出高超的水下黏附策略。以贻贝为例,其分泌的内在无序蛋白(IDPs)富含阳离子和芳香族残基,这些蛋白先通过液-液相分离形成凝聚层,随后发生液-固相转变,最终实现水下强黏附。研究团队注意到,这类 IDPs 中均匀分布的阳离子与芳香族残基是实现高效黏附的关键——它们能通过阳离子-π 相互作用、疏水作用等多种分子间作用力,协同促进相分离与相转变过程。

基于这一序列特征,团队创新性地设计了一种疏水聚电解质 Pcπ。这种聚合物具有统计分布的阳离子单体与苯基官能团,完美模仿了IDPs的核心结构特征。为了触发相分离,研究人员选择了具有六个磷酸基团的植酸(PA)作为阴离子分子。PA 能与 Pcπ 中的阳离子通过多重离子键和氢键发生反应,实现相分离与凝胶化过程。

图1. 基于液-液相分离和自发液-固相转变的水下粘性凝胶设计。

为了验证芳香族残基的关键作用,团队还设计了对照实验—— 将 Pcπ 中的苯基单体替换为甲基基团,合成出聚电解质 Pcm。实验结果表明,Pcm 与 PA 混合后只能发生液-液相分离,无法实现液-凝胶相转变。进一步的光谱学、流变学与小角X射线散射分析揭示了芳香基团的独特作用。它们通过疏水效应与阳离子-π相互作用显著增强了聚合物与植酸之间的结合,使得体系在高盐环境下依然稳定,并有效延缓液滴的融合过程,最终形成结构致密的凝胶网络。这样的分子机制不仅解释了Pcπ-PA体系特殊的相行为,也为理解天然蛋白质中芳香基团在相分离和凝胶化过程中的关键作用提供了佐证。

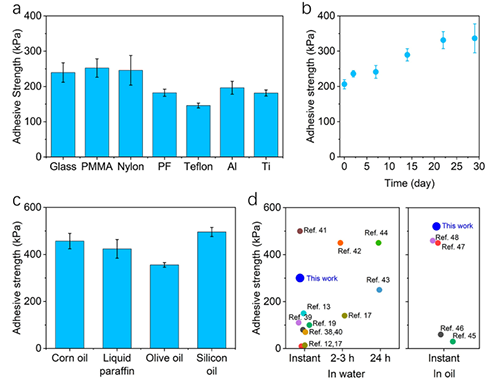

性能测试显示,Pcπ?PA凝胶薄膜在水下玻璃基底上的黏附强度可达约300 kPa,并且对塑料、金属等多种材料均表现出良好兼容性。更为突出的是,在油性环境中(如玉米油、硅油等),该材料的黏附强度最高可达500 kPa,优于目前报道的大多数同类体系。此外,这种胶膜还具有良好的可加工性,可制成胶带、贴片等实用形态,展现出向临床和工程应用转化的巨大潜力。

该研究不仅在性能层面实现了突破,更在理论上深化了对蛋白质液-液相分离与相变机制的理解,凸显了芳香基团在驱动聚电解质凝聚和凝胶化过程中的决定性作用。

图2. Pcπ?PA凝胶薄膜黏附性能。

上述成果以“Aromatic Residues Drive Polyelectrolyte Coacervates into Hydrogels for Underwater and Underoil Adhesion”为题发表在Macromolecules上。北海道大学龚剑萍教授、深圳大学范海龙副教授为共同通讯作者,深圳大学硕士研究生张志立、中国人民大学贺泳霖副教授(北海道大学MANABIYA访问学者)和福州大学王婷副教授(北海道大学MANABIYA访问学者)为共同第一作者。

文献链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.macromol.5c02575