离子液体对CO?的选择性溶解这一关键优势,正赋能并推动着以CO?捕获为目标的下一代多功能气体分离膜技术。然而,基于离子液体的分离膜发展道路上始终横亘着一道难以逾越的鸿沟:分离性能与稳定性的“跷跷板”困境。传统基于离子液体的膜材料,如离子液体支撑液膜、离子液体/聚合物复合膜及聚离子液体膜等,普遍面临CO2渗透通量与稳定性之间难以调和的矛盾:提升CO2渗透通量通常需要减小膜厚,但这往往以牺牲机械强度和长期运行稳定性为代价;而为了保证稳定性增加膜厚,又会显著增大气体传输阻力,导致渗透通量急剧下降。这一相互制约的设计要求,严重限制了离子液体膜的实际应用。因此,如何打破基于离子液体的分离膜渗透通量与稳定性之间的制衡,成为发展离子液体分离膜的重中之重。

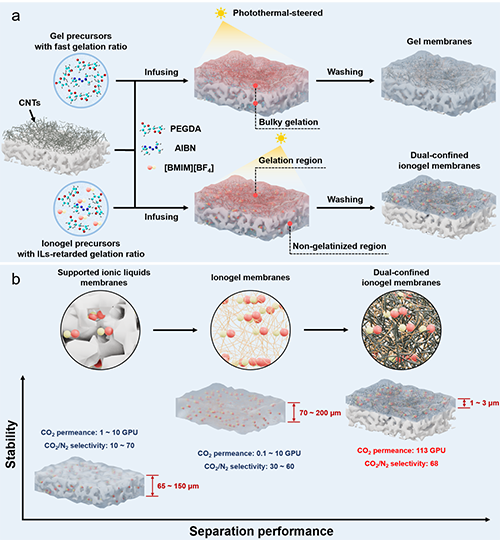

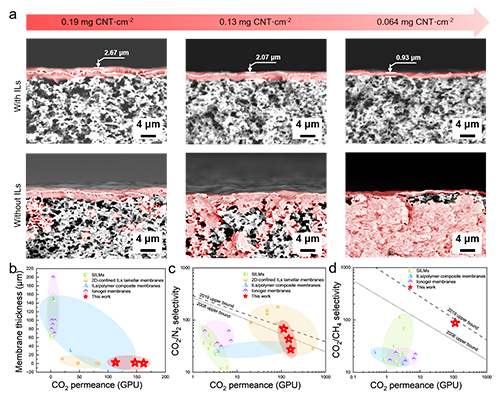

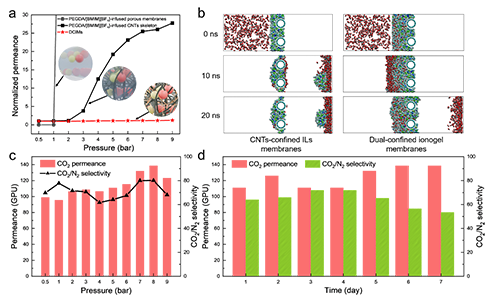

为解决这一难题,浙江大学徐志康教授、张超研究员团队提出了一种光热诱导的限域凝胶化和锁定工程策略,成功制备超薄双重受限离子凝胶膜(DCIMs)。一方面,该策略将紧密堆叠的碳纳米管骨架作为高效的“光热受限反应器”,其在光照下可产生局部高温,并同时借助离子液体调控凝胶前驱体的聚合行为,精确触发仅发生在骨架内部的凝胶化反应,成功将分离层厚度从传统的上百微米大幅缩减至1-3微米,极大地降低了气体传质阻力。另一方面,离子凝胶前驱体在碳纳米管骨架内原位形成三维网络,与碳纳米管相互穿插,构成了“碳纳米管骨架”与“凝胶网络”的双重限域结构,将离子液体牢牢锁定,解决了其在高压和长期运行下的流失问题,大大提高了膜稳定性。得益于此协同设计,所制备的DCIMs展现出优异的综合性能:CO2渗透通量高达113 GPU,同时对N2和CH4保持了卓越的选择性(CO2/N2选择性为68,CO2/CH4选择性为88),性能远超大多数已报道的离子液体分离膜材料。更引人注目的是,该膜展现出杰出的耐高压和耐久性,能承受高达9 bar的跨膜压力而无明显性能衰减,且在连续运行7天后仍能保持优异的分离性能,成功打破了长期以来困扰该领域的“渗透通量-稳定性”制衡效应。

2025年9月29日,相关研究成果以“Ultrapermeable, Durable CO2-selective Ionogel Membranes via Photothermal-steered Confined Gelation and Locking Engineering”为题发表在Advanced Functional Materials上。论文的第一作者为本科生吕明秀(现为25级直博生),通讯作者为浙江大学张超研究员和徐志康教授,以及深圳技术大学邓亚骏副教授。本工作得到了国家自然科学基金、浙江省自然科学基金和中央高校基本科研业务费的资助。

图1. 超薄双重受限离子凝胶膜(DCIMs)的设计、制备与优势。

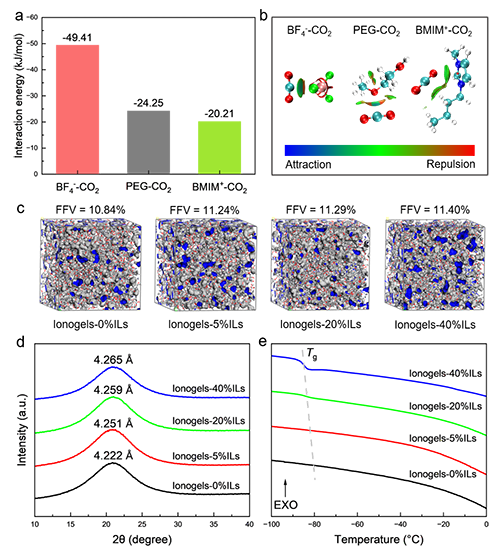

图2. 离子凝胶的表征。

图3. 超薄DCIMs的形貌与气体分离性能。

图4. 超薄DCIMs优异的CO2分离性能。

图5. 超薄DCIMs用于CO2分离的耐高压与耐久性。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202518776