能够灵敏检测生理信号并高效传输用户指令的可穿戴设备,在数字健康和物联网(IoT)领域具有重大的应用前景。然而,其广泛普及受到可穿戴性和耐用性限制的阻碍。虽然主流穿戴设备如智能手表和手环可以收集生理数据并作为人机界面,但其刚性、重量和体积可能导致不适,从而影响长期可穿戴性和用户体验。薄膜基柔性电子具有更薄的厚度、更优异的柔软性和可拉伸性,使其能够更自然地贴合人体并适应各种运动。然而,薄膜的使用往往导致透气性不足,导致难以长时间佩戴和大面积使用。此外,与传统可穿戴设备类似,它们通常部署在单点位置,仅捕捉局部数据。这限制了它们监测多个身体区域的能力,难以实现全面、多维数据的采集。智能纺织品通过将电子功能无缝集成到服装面料中,可以在保证穿着舒适性的同时,实现电路以及传感网络对人体的大面积覆盖。然而,与在单一点位置运行的可穿戴设备相比,为大面积覆盖而设计的智能纺织品在日常穿着中会遇到更复杂的应力条件。一方面,整个电路系统需要具备优异的柔性和可拉伸性,以确保足够的穿着舒适度和适应人体运动的能力。另一方面,智能纺织品的大面积覆盖增加了撕裂损坏的风险,需要高刚度、高强度的导电电路来实现有效的自我保护。这种矛盾的力学属性对于常规材料来说,通常是难以同时实现的。

近期,受天然皮肤结构的启发,英属哥伦比亚大学张成龙博士/John Madden教授团队提出了一种基于织物结构设计弹性导电纱线的逆向设计策略。传统纺织工艺通常利用纱线来制造织物,这项工作利用织物结构来设计弹性导电纱线,通过最常见的平纹机织织物结构将刚性电极纤维与弹性纤维交织在一起(弹性纤维作为经纱,电极纤维作为纬纱),实现了低刚度、高刚度、高强度、大应变等多种相互排斥的力学属性在单根纱线上的一体集成。基于织物结构的可拉伸导线在正常穿着时表现出低刚度、舒适的状态,而在破坏性应力下则转变为高刚度、高强度的自保护模式。此外,它们还具有优异的柔软性、卓越的形状回复能力与机械鲁棒性、与商用纱线相当的尺寸和可编织性,以及固有的透气性。通过调节弹性纤维和电极纤维的数量,还可以设计可拉伸导电纱线的应变传感能力。配置为 2:1 的可拉伸连接纱(SCY)表现出优异的电导率(1897.39 S cm?1 )和应变不敏感性(相对阻抗变化ΔZ/Z = 0.09%,包括电阻和电感成分)。 配置为 3:2 的机械传感纱线(MSY)展现出双模式传感能力,包括应变敏感性和接近敏感性(传感距离:8 mm)。通过集成 MSY 和 SCY 开发了一种系统级智能腕带能够监测和识别肌肉运动,同时也可作为人机界面,应用于远程控制、游戏交互和音乐播放等场景。作为最广泛采用的织物结构之一,机织织物结构确保了该方法的广泛适用性和可及性。纺织制造的高度自动化和成本效益进一步提升了该策略的效率和可扩展性,使其非常有潜力用于智能服装的大规模生产。

2025年10月16日,该工作以“Soft and Strong: Elastic Conductors with Bio-Inspired Self-Protection”为题发表在《Advanced Materials》上面。

图1展示了本文提出的基于织物的可拉伸导电纱线的设计策略。皮肤在未受力状态下,胶原蛋白纤维呈弯曲形态,具有低初始刚度。在拉伸过程中,胶原蛋白纤维逐渐变直,导致刚度增加,弹性蛋白纤维提供弹性,使皮肤在变形后能够恢复原始形状。基于织物的可拉伸导电纱线采用平纹编织结构,将弹性纤维(经纱)和电极纤维(纬纱)交织在一起,实现了可拉伸性与自保护能力的一体集成。

图2展示了基于织物结构的可拉伸导电纱线的性能。(a) 结构示意图:说明了 MSY 和 SCY 的结构,其中电极纤维呈蛇形排列,并与轴向排列的弹性橡胶纤维机械互锁,形成稳定的织物结构。(b) 电极纤维微观结构:展示了电极纤维的芯鞘结构,其中铜沉积在 CNT 纤维表面,导致纤维直径略有增加,表面纹理从光滑变为粗糙。(c) 铜沉积效率:展示了沉积时间、电流水平和电解液浓度对 Cu/CNT 纤维电阻的影响。结果表明,即使短时间沉积也能显著提高纤维导电性,而电流和电解液浓度的增加会提高铜沉积效率。(d) 阻抗-应变关系:展示了 SCY 的阻抗与应变的关系。在 0% 到 300% 的应变范围内,SCY 的相对阻抗仅略有增加,表明应变对阻抗的影响可以忽略不计。(e) 电容-应变关系:展示了 MSY 的电容-应变关系。MSY 具有独特的双相电容响应模式,在应变增加时,相对电容先减小后增大。(f) 距离-电容关系:展示了 MSY 的距离-电容关系。当人手掌靠近 MSY 时,电容显著下降,表明 MSY 具有距离传感能力。(g) SCY 的相对电阻变化:展示了 SCY 在 10000 次循环拉伸测试后的相对电阻变化,表明其具有良好的机械耐用性。(h) MSY 的电容变化:展示了 MSY 在 10000 次循环拉伸测试后的电容变化,表明其具有良好的电容性能和机械耐用性。(i)~(k) 有限元分析结构:展示了MSY中纤维的恒定电位、表面电荷密度的不均匀分布以及拉伸过程在的电场分布和强度,证实了电容-应变响应的机制。

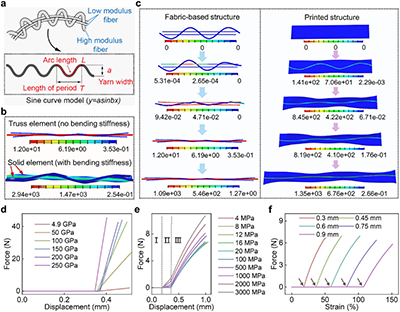

图3主要分析了基于织物结构的可拉伸结构在机械性能方面的特点。(a) 模型示意图:介绍了基于织物结构的可拉伸结构的数学模型,使用正弦波函数 (y = asinbx) 来表示该结构,并分析了其结构配置与机械性能之间的关系。(b) 纤维弯曲刚度对机械响应的影响:通过有限元分析,比较了使用梁单元和实体单元模拟纤维弯曲刚度对基于织物结构的可拉伸结构机械响应的影响。结果表明,高模量纤维主要承受拉伸载荷,而低模量纤维主要承受压缩载荷。(c) 基于织物结构的可拉伸结构与打印蛇形结构的比较:通过有限元分析,比较了基于织物结构的可拉伸结构与打印蛇形结构在拉伸过程中的机械响应。结果表明,基于织物结构的可拉伸结构由于纤维之间的空气间隙,可以更好地释放剪切变形能量,从而具有更好的柔韧性和可穿戴性。(d) 高模量纤维对可拉伸结构力学响应的影响。(e) 低模量纤维对可拉伸结构力学响应的影响。(f) 纱线宽度对机械行为的影响:增加纱线宽度可以显著提高结构的最大应变,并扩展低刚度区域,从而提高舒适性。

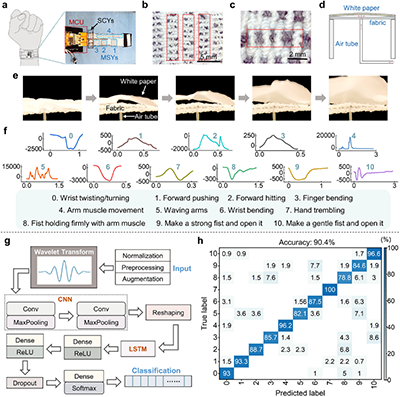

图4展示了基于织物结构的可拉伸导电纱线在可穿戴智能腕带中的应用潜力。(a) 智能腕带照片:展示了智能腕带的实物照片,其中集成了多个 MSY 和 SCY,用于多通道传感和人机交互。(b)~(c) MSY 和 SCY 的微观形态:展示了 MSY 和 SCY 在智能织物系统中的微观形态,它们具有与商业纱线相当的尺寸和柔韧性,可以很好地适应人类手腕的形状。(d)~(e) 透气性测试:展示了智能织物的透气性测试,空气可以轻松穿过织物,表明其具有优异的透气性。(f) 智能腕带上的运动分类:展示了 11 种不同运动类别,智能腕带可以区分不同的运动,例如拳头紧握和打开、手臂运动等。(g) 深度学习模型架构:展示了用于运动分类的深度学习模型架构,包括卷积层、池化层和 LSTM 层。(h) 模型性能:展示了深度学习模型的性能,测试准确率超过 90%。

图5展示了基于织物结构的可拉伸导电纱线在可穿戴人机交互中的应用潜力。(a) 智能腕带应用示例:展示了智能腕带在可穿戴人机交互中的应用示例,包括远程控制、游戏操作和音乐播放。(b) CapSense 模块工作原理:介绍了 CapSense 模块的工作原理,该模块用于精确测量电容值,并将其转换为数字信号。(c) 接收端软件流程图:展示了接收端软件流程图,包括数据可视化界面、蓝牙低功耗 (BLE) 通信协议、数据读取和处理、实时数据可视化、应用程序级命令执行等。(d) 远程控制汽车操作:展示了使用智能腕带控制远程控制汽车的操作,包括前进/后退、左转/右转和扭转。(e) 远程控制汽车电路:展示了使用智能腕带控制远程控制汽车的指令图,其中每个按钮对应一个唯一的命令。

总而言之,该工作提出了一种基于平纹织物结构的开发具有自保护功能的可拉伸导电纱线的策略。通过利用织物结构的交织机制,实现了弹性纤维与不可拉伸电极纤维之间的机械互锁。所得导电纱线不仅表现出结构稳定性,还兼具柔韧性、高拉伸性、低刚度、高强度、优异的机械可重复性以及固有的透气性和可编织性。在这些基于织物的可拉伸导电纱线中,电极纤维提供出色的强度,而弹性纤维则贡献低模量和形状恢复能力。电极纤维呈蛇形配置,其中弧长与周期长度的差异决定了导电纱线的极限拉伸性。通过调整弹性纤维和电极纤维的数量,还可以设计应变不敏感的可拉伸连接纱线或应变敏感的机械传感纱线。一维纱线的形式能够无缝集成到二次织造工艺中,促进系统级智能纺织品的制造。作为一个验证展示,开发了一种智能腕带织物,它能够监测和识别肌肉运动,同时支持人机交互应用,包括远程控制、游戏和音乐播放。为可拉伸纱线结构的制造提供了一种通用且容易实现的方法。展望未来,这种策略可以扩展到开发可拉伸纱线形式的新型电子元件,如电容器、电感器和二极管,进一步扩展下一代电子纺织品的功能。

原文链接: https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202512471

- 西安交大唐敬达教授团队 Matter:仿心脏瓣膜的柔软抗疲劳水凝胶 - 2500万次超高疲劳寿命 2025-01-03

- 东华大学何创龙教授团队 Biomaterials:一种具有高弹性的超柔软热塑性生物降解弹性体用于动脉再生 2024-12-05

- 南京大学李承辉、南京儿童医院郑朋飞团队 NSR:一种可用于治疗大体积肌肉缺失的柔软且超强韧多功能人工肌肉 2024-11-28

- 天大汪怀远教授团队 Adv. Mater.:具有高Tg和高强韧的功能树脂材料 - 通过酸碱离子对策略解锁材料多功能集成 2026-01-14

- 燕山大学焦体峰、秦志辉团队 Macromolecules: 盐析效应与原位聚合协同构筑高强韧环境耐受性导电聚合物有机水凝胶 2025-12-13

- 苏州大学汪晓巧教授《Nat. Commun.》:仿生蛛丝再突破!湿纺技术制备高性能水凝胶纤维 - 兼具高强韧性与智能响应性 2025-12-03

- 东华大学沈明武研究员/史向阳教授团队 AFM:仿生外泌体伪装的pH响应型树状大分子纳米凝胶作为疫苗通过重编程多种细胞类型治疗胰腺癌 2026-02-20