手性高分子广泛存在于自然界中。目前对于手性高分子的合成最常用的方法是使用手性单体进行合成,但是手性单体的来源及手性单体聚合过程的消旋化限制了其应用;另外一种方法是使用动力学拆分聚合(KRP),但是得到手性聚合物理论上仅能达到50%的产率,会浪费另外一半的手性单体,非常不符合原子经济。

朱剑波教授课题组长期致力立构规整性聚合物的设计与合成,通过发展新的立体选择性控制方法( Nat. Chem. 2025, 17, 1119–1128; Nat. Catal. 2023, 6, 720–728; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202405382; J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 1147–1154; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202419494; Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202422147; Natl Sci Rev, 2025, nwaf416)和新的手性单体(J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20591; Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202117639; Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202400196; J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 7788)成功实现了立构规整聚合物的高效合成。

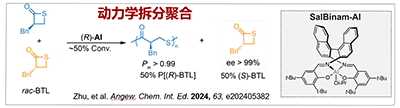

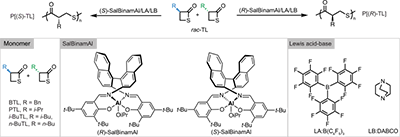

针对如上挑战,朱剑波教授团队在前期的外消旋四元环内硫酯动力学拆分开环聚合工作基础上(Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202405382)(图1)通过利用市售的路易斯酸碱催化剂(B(C6F5)3/DABCO)发展了一种新型“Lewis acid/base-SalBinamAl”催化体系,该催化体系成功实现首例动态动力学拆分开环聚合反应,利用该策略实现了外消旋四元环内硫酯的动态动力学拆分聚合,以大于96%的产率合成了手性的聚硫酯(图2)。

图1 rac-TLs的动力学拆分开环聚合

图2 rac-TLs的动态动力学拆分开环聚合

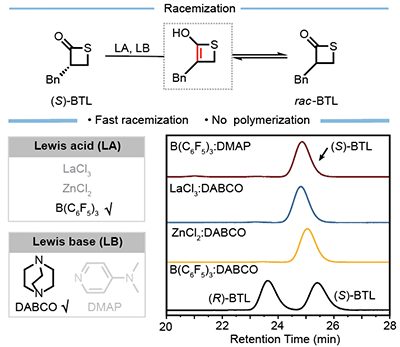

首先,作者使用不同路易斯酸碱对手性苄基取代的单体((S)-BTL,ee ﹥ 99%)的消旋化进行了筛选(图3)。通过使用B(C6F5)3/DABCO可以使(S)-BTL在1 min内发生消旋化反应,将反应延长至45 min也不会导致单体发生聚合。

图3 单体消旋化实验

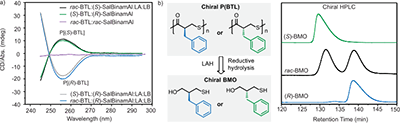

随后作者将B(C6F5)3/DABCO引入到动力学拆分聚合体系中,在一定时间内聚合反应转化率均高于90%,等规度(Pm)高达0.99。得到的聚合物通过圆二色谱(CD)测试发现:(S)-BTL:(R)-SalBinamAl: B(C6F5)3:DABCO = 100:1:1:1相较于(S)-BTL:(S)-SalBinamAl = 100:1聚合物,其手性发生翻转(图4)。rac-BTL:(S)-SalBinamAl: B(C6F5)3:DABCO = 100:1:1:1、rac-BTL:(R)-SalBinamAl: B(C6F5)3:DABCO = 100:1:1:1则分别表现出上述聚合物相同的手性。为了对得到的聚合物进行ee值表征,作者使用氢化铝锂(LAH)将聚合物还原为BMO,并用HPLC进行ee值测试,进一步确定了手性聚合物的合成。随后作者将“Lewis acid/base-SalBinamAl”体系应用于其他α位取代的四元环内硫酯,得到了一系列手性聚合物。

图4 手性聚合表征

最后,作者以BTL单体为代表进行机理研究。rac-BTL:(R)-SalBinamAl = 200:1条件下,随着聚合反应进行其单体ee值逐渐升高,而加入路易斯酸碱的体系rac-BTL:(R)-SalBinamAl: B(C6F5)3:DABCO = 200:1:1:1,单体始终保持消旋状态(图5)。这进一步证实“Lewis acid/base-SalBinamAl”催化体系可以实现开环聚合的动态动力学拆分聚合。

图5机理验证

综上所述,作者利用开发的“Lewis acid/base-SalBinamAl”体系成功实现了外消旋四元环内硫酯动态动力学拆分聚合,该工作将为合成手性聚合物提供新的研究思路。

该工作以题为“Dynamic Kinetic Resolution Polymerization: Synthesis of Chiral Polythioesters from Racemic Monomers”发表于《Angewandte Chemie International Edition》VIP论文。文章第一作者为四川大学化学学院博士研究生李坤,通讯作者为四川大学化学学院朱剑波教授、蔡中正副研究员。特别感谢科技部、国家自然科学基金委、四川大学的经费支持。

文章链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202520707

- 暂无相关新闻