用于人体生命体征实时监测的柔性电子设备因其在早期健康评估、疾病预防和精准医疗方面的潜在应用而备受关注。具有三维(3D)网络的导电水凝胶具有优异的柔韧性和高度可调的物化性质,使其成为制造柔性传感器的理想材料。但现有导电水凝胶常面临力学强度、抗疲劳性与导电性难以兼顾的挑战。传统生物质材料(如木材)虽能增强力学性能,但其致密结构限制了聚合物的渗透,且各向异性导致压缩回弹性不足。丝瓜海绵(LS)作为一种天然多孔生物质材料,具有独特的三维层级网络结构,其高纤维素含量(60%)和丰富的羟基基团为聚合物结合提供活性位点。同时LS骨架固有的微纳多孔结构为离子的高效传输提供了多尺度通道,这些特性使LS成为制备高性能水凝胶传感器的理想骨架模板。

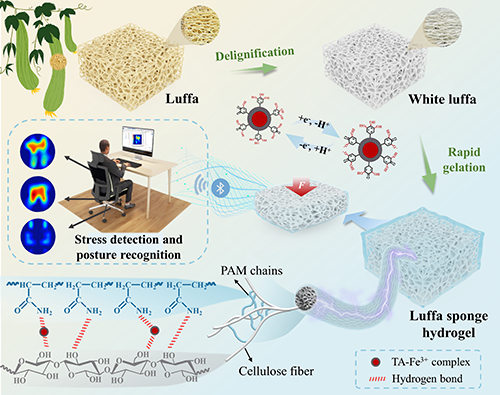

图1 WLSHG水凝胶的设计策略及应用场景

近日,安徽农业大学的陈玉霞教授、马超副教授团队采用简单温和的自由基聚合方法构建了一种基于天然丝瓜海绵的高机械强度、高离子电导率和多功能的水凝胶柔性传感器 (WLSHG)。通过对LS进行脱木素处理,释放了纤维之间的紧密连接,保留了原有三维骨架的宏观形态和柔韧性。随后,协同单宁酸(TA)-Fe3?的自催化体系和H2O/EG溶剂体系,在LS纤维骨架上实现了丙烯酰胺的原位聚合(PAM),形成聚合物包裹LS纤维骨架的独特复合结构。得益于LS天然的强韧三维骨架结构以及分子间的多重相互作用,WLSHG水凝胶表现出卓越的机械强度和结构稳定性,可承受超过1000次的大形变循环测试。同时,体系中Fe3?作为导电介质,结合LS骨架固有的微纳多孔结构所构建的多尺度离子传输通道,使水凝胶获得了优异的离子电导率(0.124 S m-1)和压力传感灵敏度(2.03 kPa-1)。基于这些特性,进一步将WLSHG水凝胶传感器与物联网技术及机器学习算法相结合,成功实现了对人体静态坐姿和动态步态的高精度识别,展现了其在多场景生命体征监测中的应用潜力。相关工作以“Multifunctional Luffa Sponge Hydrogel with High Mechanical Strength, Fatigue Resistance, and Ionic Conductivity for Monitoring Human Vital Signs”为题发表在《Advanced Functional Materials》上。通讯作者为安徽农业大学材料与化学学院马超副教授、陈玉霞教授和郭勇教授,共同第一作者为安徽农业大学硕士生曹浦森、博士后魏洁和硕士生张婷婷。

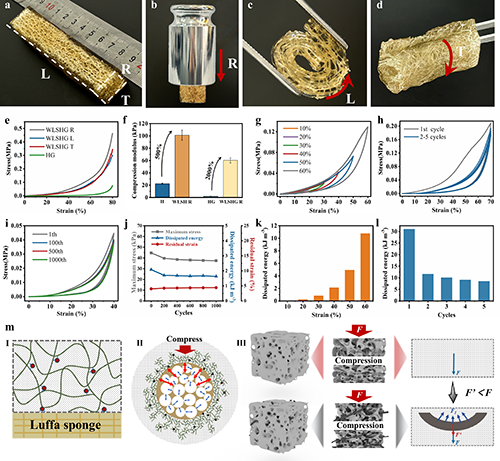

图2 WLSHG水凝胶的表征

WLSHG水凝胶的制备主要包括三个步骤:LS的预处理、TA-Fe3+络合物的合成和水凝胶的形成。采用亚氯酸钠(NaClO2)对LS进行预处理,去除木质素和部分杂质,放松纤维素纤维之间的连接,打开内部孔隙结构。进一步借助TA-Fe3+动态氧化还原系统,激活过硫酸盐并促进自由基的产生,使丙烯酰胺产生自由基聚合。

图3 WLSHG水凝胶的机械性能

WLSHG水凝胶的压缩强度高达0.46 MPa(较纯PAM水凝胶提升557%),压缩模量提升2000%。循环压缩测试显示其具备较高的疲劳稳定性(1000次循环后应力保留83%)。这主要是由于LS骨架通过多级孔结构和氢键/金属配位作用分散应力,协同增强水凝胶的力学性能,并在压缩过程中通过可逆键断裂与重组实现高抗疲劳性。

图4 WLSHG水凝胶的传感性能

LS骨架纤维上丰富的羟基在水中很容易解离,使其表面带有天然的负电荷。这一特性使带正电的离子相互吸引和定向运动成为可能。此外,LS天然的分层多孔结构构建了高效的离子传输通道。在压缩过程中,LS纤维素骨架能更好地抵抗结构变形,从而保持离子迁移通道的稳定性。WLSHG水凝胶传感器器能够准确可靠地检测从小应力到大应力的压缩应力变化,在10 kPa的外力作用下,WLSHG传感器的响应时间和恢复时间分别为390 ms和560 ms,表明其快速响应能力适合监测大振幅人体运动信号。同时,在40%应变下,即使经过1000次压缩循环,WLSHG水凝胶也能保持稳定和可重复的电信号,表现出优异的循环性能。

图5 WLSHG水凝胶传感器应用于动态步态识别与机器学习

基于这些特性,进一步将WLSHG水凝胶传感器与物联网技术及机器学习算法相结合,成功实现了对人体静态坐姿和动态步态的高精度识别,展现了其在多场景生命体征监测中的应用潜力。这一研究为高性能生物质基水凝胶传感器的开发和在家居领域的实际应用提供了一种新颖有效的方法。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202501131

- 上海交大张照明/颜徐州团队 Macromolecules:正交且协同的超分子作用助力提升材料性能 2025-11-27

- 东北林大于海鹏教授/沈阳化工赵大伟教授 Nat. Commun.:一种高性能竹分子生物塑料 2025-10-09

- 东华大学武培怡/侯磊团队 Matter:水介导相分离演化制备兼具高机械强度与室温可再加工性的聚合物材料 2025-04-09

- 合工大秦海利、从怀萍/中科大俞书宏 Adv. Mater.: 在超强韧水凝胶材料领域取得重要突破 2025-06-24

- 青科大高传慧教授团队 AFM:一种具有高机械强度、坚韧和抗疲劳性的多功能纳米导电水凝胶 2024-09-24

- 青科大贺爱华教授团队《Compos. Part A》:揭示反式橡胶链序结构对橡胶纳米复合材料动态性能的贡献 2023-07-20

- 上海交大梁正/颜徐州/岳昕阳 JACS:一种变革性的分子肌肉固态电解质 2025-12-22