单畴液晶弹性体(LCEs)在加热至向列相-各向同性相转变温度(TNI)时可产生类肌肉收缩运动,冷却至TNI以下则恢复原状。这种独特的可逆形变特性使其在软体机器人等领域具有重要应用价值。然而,现有LCE材料的形变行为调控方法存在响应速度慢或不可逆等挑战,制约了其效率与实用性。

中国科学院宁波材料所海洋关键材料全国重点实验室智能高分子团队陈涛研究员和尹恺阳研究员长期从事仿生智能高分子材料的构建及其在软体机器人领域的应用探索。近期,该团队在前期氢键超分子LCE体系研究基础上,进一步引入蒽-丙烯酸乙酯(An-A)动态键,构建了具有双重动态响应特性的新型LCE材料体系(图1)。研究团队发现,单一动态键调控存在固有局限:虽然蒽键可通过光诱导交联密度变化调控TNI,但无法实现液晶取向的全局重构。而通过氢键与蒽键的协同作用,该材料体系可同时实现TNI的精确调控和致动模式的可逆重构。An-A键在365 nm紫外光照射10分钟即可发生可逆环加成反应,254 nm紫外光照射则可实现解聚,这一可逆的拓扑重构过程为LCE性能调控提供了全新途径。基于这一创新设计,研究团队成功开发出具有时空可编程特性的LCE致动器。该致动器不仅能够实现复杂形变轨迹的精确控制,还可通过简单的光照和退火处理实现性能重置。这项研究为发展新一代智能软体机器提供了快速可逆、轨迹可定制化的形变行为新策略。

图1. 光诱导双动态键液晶弹性体(DD-LCE)致动器的快速可逆时空编程设计。

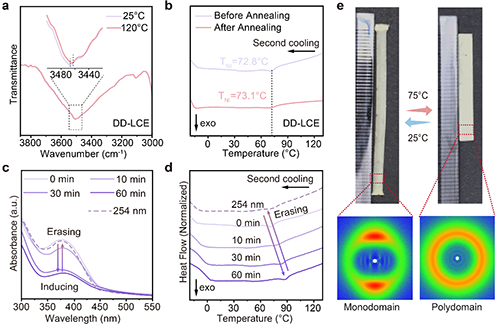

如图2所示,通过变温傅里叶变换红外光谱证实,氢键超分子相互作用在120 ℃时可被破坏,但差示扫描量热法(DSC)显示退火后的氢键网络重排对TNI影响甚微;紫外可见光谱分析证实[4+4]光环加成反应逐步发生;而254 nm紫外照射可实现几乎完全解聚恢复。DSC测试进一步显示,随着365 nm光照时间延长(0-60分钟),DD-LCE的TNI从72.8℃线性升至89.2 ℃,经254 nm光擦除后约恢复至初始值,表明光诱导拓扑转变通过调控交联密度可逆地改变TNI。SAXS证实单畴DD-LCE在加热至75 ℃以上时会发生单轴收缩,液晶元取向无序化,冷却后重新恢复单畴排列。这些结果共同揭示了氢键解离与蒽基二聚化对材料热力学性能的差异化调控机制。

图2. DD-LCE在不同光、热处理条件下的物化性能表征。

退火处理对DD-LCE拉伸性能的影响评估表明蒽基二聚化通过增加交联点提升材料强度和模量(图3)。为探究TNI调控的对材料致动性能影响,通过测量单畴DD-LCE在室温(25℃)与TNI温度下的长度变化,发现未处理样品在75 ℃附近完成致动。光诱导后,由于交联密度改变导致TNI上移,75 ℃下致动应变先降后稳,该现象与前述力学和热学性能测试结果高度一致。

图3. DD-LCE在不同光、热处理后的力学性能表征。

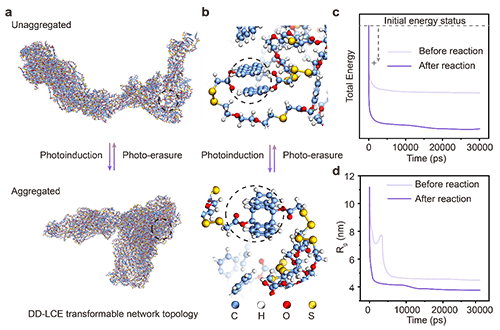

通过构建两种模型体系:自由移动蒽基团与部分二聚化交联体系,模拟显示未经光处理的DD-LCE网络在宏观上呈现分散态,而光诱导过程促使蒽基团发生[4+4]光环加成,形成分子链间"手拉手"结构(图4)。随着光照时间延长,体系总能量持续上升而回转半径(Rg)递减,表明交联点增加导致网络结构致密化,分子链运动受限;光擦除后二者均恢复初始值,证实该拓扑转变完全可逆。这一过程主要由范德华力和静电势能等分子间作用力驱动。

图4. DD-LCE在光诱导和光擦除处理过程的分子模拟。

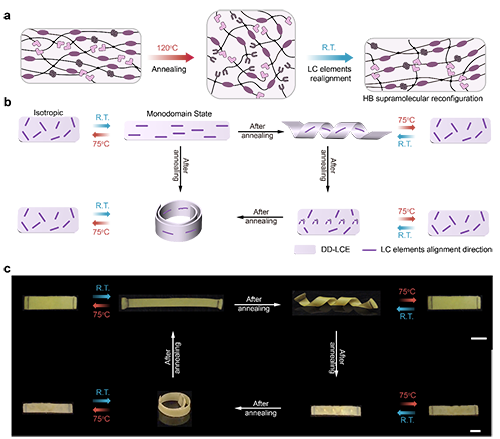

基于氢键超分子作用和蒽基[4+4]光环加成的协同作用, DD-LCE实现了热/光双模式编程。其中,热退火通过重构液晶取向使单畴DD-LCE产生螺旋卷曲等新型致动模式(图5);而光诱导则通过可逆调控TNI实现驱动空间重编程变形过程,成功模拟了蝴蝶翅膀拍动等复杂运动(图6)。基于光诱导拓扑转变的TNI梯度编程(0/10/30/60 min光照),四叶草花瓣在加热/冷却过程中按预设顺序闭合(图7a),展现自校正功能。自锁领带结构进一步验证时空编程能力:通过分区光诱导(头部60 min/尾部30 min),器件在90 ℃下依次完成对齐-穿入-锁定(图7b-d),可作为驱动部件为微创缝合等应用提供新思路。

图5. DD-LCE的退火处理使氢键连接点断开从而实现液晶元的重新定向。

图6. DD-LCE致动器的光诱导重编程过程。

图7. 四叶草折叠和对齐-穿入-锁定运动空间编码顺序致动DD-LCE系统的设计与实现。

这种双动态键网络设计不仅赋予LCE精确的时空驱动控制,其原理可拓展至水凝胶或形状记忆聚合物等体系。可逆光诱导拓扑转变过程(254 nm/75 min擦除)为复杂环境中的智能致动材料开发提供了通用化工具,在运动效能优化和能量效率提升方面具有潜力。本研究得到了国家自然科学基金(52473116)和中国博士后科学基金(2023M743619)资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202501815

- 武大蔡韬/华理张斌/上海交大庄小东 Angew:二合一策略构筑吩噻嗪基共价有机框架材料-实现光诱导原子转移自由基聚合跨越式突破 2025-11-11

- 港中大(深圳)唐本忠、丘子杰/五邑大学武波《Nat. Commun.》:光诱导水合有机聚集体实现光激活发光 2025-07-09

- 普渡大学窦乐添教授团队 Nat. Chem.: 无需添加剂的聚合革命 - 可回收聚二烯的光熔融体相聚合新策略 2025-05-29

- 中科院化学所赵宁研究员/徐坚研究员课题组:多功能形状记忆聚合物 2020-02-16

- 杭州师范大学刘俊秋/吴柏衡团队 Nat. Commun.:可编程驱动的Janus液晶弹性体纤维 2026-02-04

- 北京化工大学郭金宝教授团队 AFM:基于双动态共价网络的可回收液晶弹性体 - 用于多形态可持续应用 2026-01-12

- 李振教授团队 Adv. Mater.:刚柔并济 - 点亮弹性液晶高分子 2026-01-08