当前,全球工业化和城市化进程加速推进,由工业固废、冶金废渣、矿山废水、农药化肥残留及含毒涂料等源头释放的重金属污染物,引发了严重的生态环境危机并对人体健康构成持续威胁。吸附法因其显著的经济性、操作便捷性及工艺可设计性优势,已成为环境修复领域的研究焦点。然而现有技术体系存在明显瓶颈:传统生物质吸附剂普遍存在化学稳定性不足、孔隙结构单一及活性位点稀缺等缺陷;而新型金属有机框架材料(MOFs)则面临颗粒团聚严重、分散性能受限以及再生分离困难等应用障碍。因此,揭示两类材料的协同增效机制,突破界面相容性与结构稳定性关键技术,开发兼具高效吸附性能、孔隙可调控特性及循环利用优势的复合型环境功能材料,已成为该领域亟待攻克的核心科学问题。

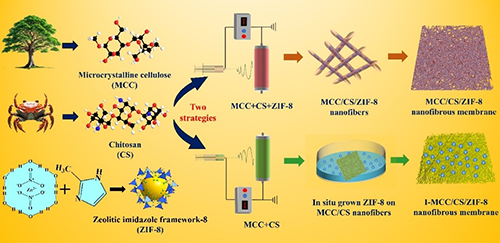

近期,西南林业大学杜官本院士/徐开蒙教授团队联合美国田纳西大学王思群教授团队以微晶纤维素(MCC)、壳聚糖(CS)和锌基金属有机框架材料(ZIF-8)为主要原料,采用简易的静电纺丝和原位生长两种方式将ZIF-8引入制备了不同生物基复合纳米纤维,通过调控ZIF-8的原料合成配比及含量获得了两种结构稳定、性能优异的纳米纤维(MCC/CS/ZIF-8和I-MCC/CS/ZIF-8),实现了对水体中铜离子的高效物理化学协同吸附(图1)。

图1 生物质多糖/ZIF-8复合纳米纤维的制备示意图

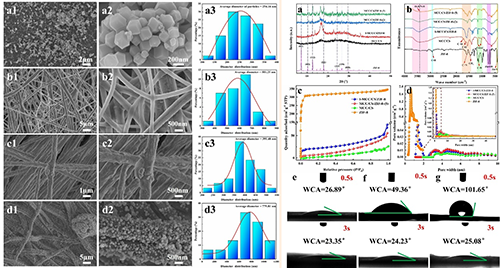

ZIF-8纳米颗粒和MCC/CS/ZIF-8复合纳米纤维的微观结构和尺寸分布如下图2所示。从图中可以观察到,所合成的ZIF-8纳米颗粒呈现出平均粒径为254.16 nm的十二面体形状,通过两种不同方式引入ZIF-8纳米粒子的MCC/CS纳米纤维的微观形貌和纤维尺寸宽度不同。两种方法制备的复合MCC/CS/ZIF-8纳米纤维均为后续吸附提供了更多的潜在活性位点。通过XRD和FTIR对比分析表明,采用不同的方法引入ZIF-8后,复合纳米纤维出现了微孔和介孔结构,其中I-MCC/CS/ZIF-8纳米纤维的比表面积最大,是相同条件下MCC/CS纳米纤维的16.51倍,MCC/CS/ZIF-8纳米纤维的比表面积约为MCC/CS组的5.63倍。ZIF-8的加入显著提高了MCC/CS的比表面积,为Cu2+的吸附提供了更多的活性位点;同时复合后纳米纤维保持较好的亲水性(图2)。

图2 生物质多糖/ZIF-8复合纳米纤维的微观形貌及物理化学性表征

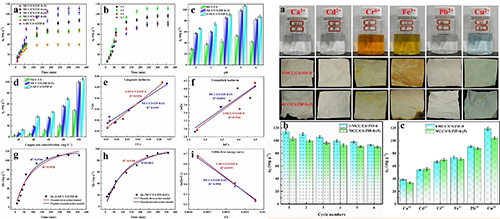

对复合纳米纤维的吸附性能及其影响因素研究发现,MCC/CS/ZIF-8复合纳米纤维在180 min左右逐渐达到吸附平衡,其中ZIF-8添加量为5wt%时,复合纳米纤维的吸附量最佳,见图3。原位Zn(NO3)2· 6H2O和2-MIM的配比为1:2的吸附量最高,这是由于过量或不足的ZIF-8会导致纳米膜缺乏活性位点和引起ZIF-8纳米颗粒的团聚。低pH水平下,由于Cu2+和H+共存,会导致竞争性吸附,从而限制复合纳米膜对的吸附Cu2+。通过对其等温吸附模型、热力学吸附模型以及吉布斯自由能的拟合,得出该吸附过程是一个自发形成的化学吸附为主,物理吸附为辅的单分子层吸附,最大理论吸附量为204.08 mg g-1。

为了评估复合纳米纤维吸附Cu2+的可回收性和循环稳定性,在室温下对I-MCC/CS/ZIF-8和MCC/CS/ZIF-8进行了吸附-解吸实验。经过6次循环后,两者的吸附量平均保留率为81.4%,此外,对不同重金属离子进行了吸附对比评价发现,两种方式制备的MCC/CS/ZIF-8复合纳米纤维对Cu2+的吸附性能优于钙(Ca2+)、镉(Cd2+)、铬(Cr6+)、铁(Fe3+)和铅(Pb2+)等其他金属离子(图3)。

图3 复合纳米纤维对Cu2+吸附性、相关模型拟合及循坏性与吸附能力对比

通过对吸附后纳米纤维的微观形貌和元素进行分析,可以明显观察到,ZIF-8的引入促进了铜离子在复合纳米纤维上的吸附,并在纳米纤维表面形成并覆盖了许多花状的片层状物质。MCC、CS和ZIF-8静电纺丝共混制备的纳米纤维表面出现了少量花状片层状物质,原位生长的纳米纤维则有大量片层状物质均匀地包裹在纳米纤维周围,对该片层状物质进行元素扫描推测可能形成了CuO-ZnO异质结。同时,吸附后Zn和N的含量降低,O的含量增加,这可能是由于ZIF-8晶体部分水解成由锌离子、咪唑酸离子和羟基组成的中间体。其中一些通过重新质子化的2-甲基-酰咪唑配体与锌配位的羟基之间的氢键堆叠而重新凝聚形成新的固体物质。此外,吸附过程中部分Zn-N键与Cu离子交换,形成Zn-O键、Cu-O键和CuO-ZnO异质结(图4)。

图4 吸附后生物质/ZIF-8复合纳米纤维的微观形态和元素分布

对MCC/CS/ZIF-8和I-MCC/CS/ZIF-8吸附Cu2+后的纳米纤维膜进行XRD表征分析,见图5,观察到CuO晶体(110)、(111)、(202)、(020)、(311)、晶面和ZnO六方纤锌矿晶体(100)、(002)、(101)、(102)、(110)、(103)、(200)、(112)、(201)、(004)、(202)等晶面所对应的特征衍射峰。与MCC/CS/ZIF-8-相比,I-MCC/CS/ZIF-8在水溶液中与Cu2+反应更快,特征衍射峰强度更高。I-MCC/CS/ZIF-8吸附后的透射电镜图像显示,纳米纤维被片状晶体很好地结合和包裹。选择区域电子衍射(SAED)图呈现出尖锐的环形图案,亮点沿同心圆排列。结合MCC/CS/ZIF-8吸附后的高分辨率TEM图像和Gatan软件联合FFT和IFFT得到的点状条纹。晶格间距分别为:CuO(111)= 0.230 nm,CuO(110)= 0.270 nm,ZnO(002)= 0.261 nm,ZnO(101)= 0.248 nm。这些值与XRD分析中的2θ值一致。进一步证实了具有相似面间距和晶相的CuO-ZnO异质结的形成。

图5吸附Cu2+后生物质/ZIF-8复合纳米纤维的晶体结构变化

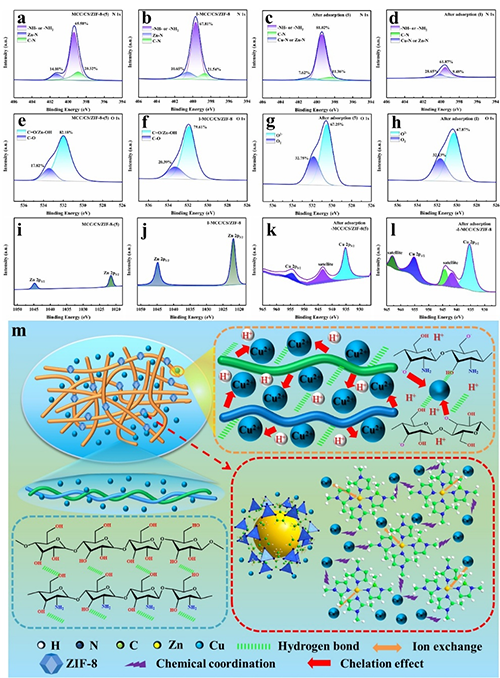

对吸附前后复合纳米纤维化学官能团的变化,观察到吸附后在935.2eV和954.9eV处出现的Cu 2p峰以及530.0eV和531.7eV的高分辨率O1s峰对应的晶格氧(OL)和氧空位(OV),证实了片状物质中Zn-O和Cu-O键的存在。结合文中的其余表征分析,研究着描述了复合纳米纤维对铜离子的潜在吸附机理。首先,通过物理吸附将铜离子嵌入三维网状纳米纤维膜中。然后,CS和MCC分子链通过螯合和氢键进一步与铜离子相互作用。部分MCC、CS和ZIF-8的去质子化产生带电基团,与铜离子发生化学配位和螯合反应形成CuO?。此外,ZIF-8的中心原子(Zn2+)可能与水溶液中的铜离子发生交换反应,形成Cu-N键。然而,ZIF-8的部分羟基水解产生的锌离子和咪唑酸离子在质子和氮原子的配合下很容易与羟基配位。这些物质可能在蒸发和脱水过程中重新凝聚形成新的固体物质。在ZIF-8水解过程中,可能发生了咪唑连接体的再还原,生成了N-H键,促进了Zn-O键、Cu-O键的形成,最终形成了CuO-ZnO异质结(图6)。

图6 不同复合纳米纤维膜吸附前后的化学基团变化及其吸附机理

上述研究成果以“Facile fabrication of electrospun hybrid nanofibers integrated cellulose, chitosan with ZIF-8 for efficient remediation of copper ions”为题发表在《Carbohydrate Polymers》期刊上。

西南林业大学材料与化学工程学院22级硕士研究生张开兴为论文的第一作者,朱超杰为共同第一作者。西南林业大学生物质材料国际联合研究中心杜官本院士、徐开蒙教授和美国田纳西大学王思群教授为论文的共同通讯作者。此外,西南林业大学生物质基功能复合材料创新团队成员解林坤教授、张莲鹏教授、柴希娟教授、吴春华教授及河南农业大学彭万喜教授等为论文的其他作者。该研究得到国家自然科学基金、云南省农业联合研究重点项目、云南省应用基础研究面上项目、云南省“兴滇英才”支持计划青年人才项目、云南省教育厅研究生科学研究基金项目和木材科学与技术“111”引智基地等的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2025.123574

- 广西大学王睿猛 、赵祯霞团队 AFM:压缩触发动态氢键LDH@纤维素半柔性微纳气凝胶瞬时释放纳米塑料用于可持续水修复 2026-01-31

- 东林于海鹏/沈化赵大伟/UT-Austin余桂华 Nat. Commun.:全纤维素新材料 - 生物泡沫 2026-01-24

- 天津大学苏荣欣教授团队 AFM:液相调控赋能高性能纳米纤维素凝胶设计 2026-01-14

- 江南大学付少海/王冬团队 Small:原位矿化生成的双网络结构壳聚糖复合气凝胶用于替代石油基保温材料 2025-10-27

- 暨大刘明贤教授团队 Bioact. Mater.: 纳米粘土增强的3D打印壳聚糖水凝胶用于止血与感染伤口修复 2025-08-28

- 新疆大学吐尔逊·阿不都热依木教授团队 J. Hazard. Mater./CEJ:壳聚糖基分子印迹电化学传感器的构筑及其性能研究 2025-08-06