近期,复旦大学彭娟教授团队采用外电场调控共轭高分子的溶液态,通过改变电场强度调节半刚性共轭链的溶液聚集行为,有效调控聚噻吩等多种共轭高分子薄膜的晶型结构,探究了溶液链构象和聚集结构对薄膜晶型的影响机制,并建立了聚噻吩薄膜不同晶型和载流子传输性能的关系。

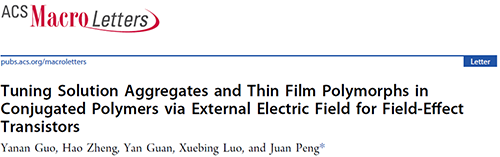

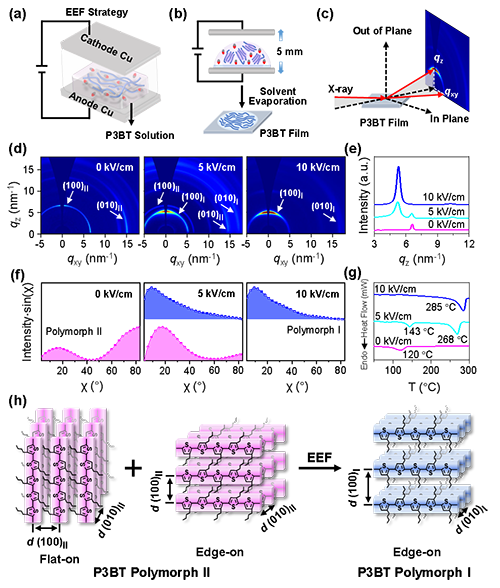

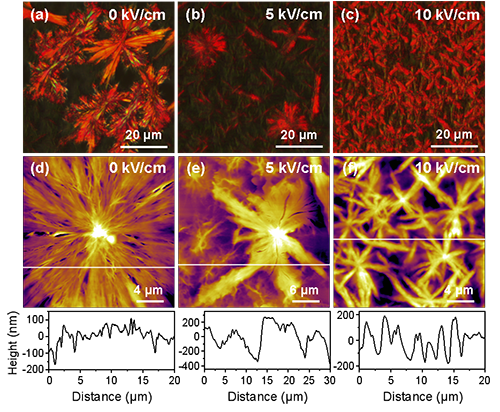

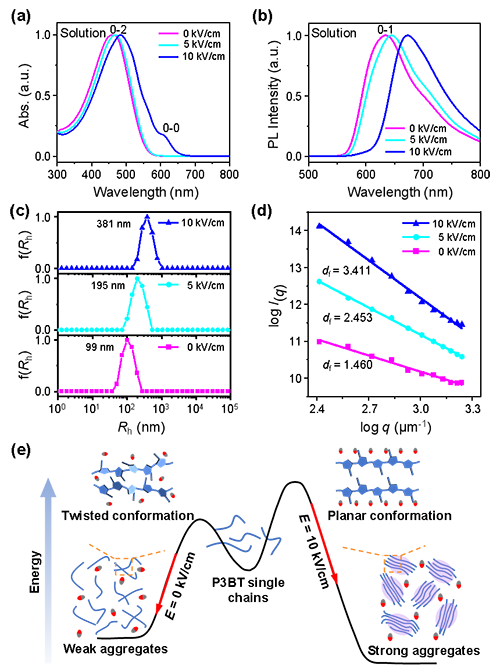

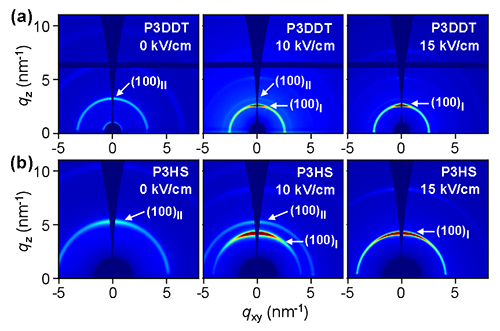

在该策略中,将聚(3-丁基噻吩) (P3BT)溶液放置在外电场下可控挥发,随着电场强度的增加,P3BT从层间距更小的晶型II逐渐转变成层间距更大的晶型I,并且结晶取向从flat-on和edge-on共存转变为edge-on取向(图1)。P3BT晶型的转变伴随着其薄膜形貌从纺锤状的球晶转变成针状晶体(图2)。通过探究P3BT的溶液态,他们发现这一晶型形成及转变与P3BT在溶液中的聚集行为密切相关(图3)。在未加电场时,P3BT分子链呈现相对扭曲的构象且分子间相互作用较弱,形成尺寸较小、堆积较为松散的聚集体。这些弱聚集体在溶剂挥发成膜后形成晶型II结构。当对P3BT溶液施加电场后,P3BT分子链在偶极相互作用下其链构象变得更加平面且分子间相互作用增强,形成尺寸更大、堆积更紧密的聚集体。这种强聚集体在成膜后形成热力学更稳定的晶型I结构。通过对不同晶型薄膜的载流子传输性能进行比较分析,晶型I因其更紧密的π-π堆积和更有序的edge-on取向,表现出更优异的载流子传输性能,其载流子迁移率是晶型II的2-3倍。这种基于电场诱导的P3BT晶型转变策略可以推广到多种共轭高分子如聚(3-十二烷基噻吩)和聚(3-己基硒吩)等(图4)。

图1. (a,b) 外加电场示意图。(c)2D-GIWAXS示意图。(d-f) 不同电场强度下P3BT薄膜的2D-GIWAXS图、1D-GIWAXS图以及极图。(g)不同电场强度下P3BT薄膜的 DSC曲线。(h) P3BT薄膜晶型结构及结晶取向转变的链堆积示意图。

图2. 不同电场强度下的P3BT薄膜的(a-c)偏光图和(d-f)原子力显微镜图。

图3. (a,b)不同电场强度下P3BT溶液的紫外-可见吸收光谱和荧光光谱。(c)不同电场强度下P3BT溶液的流体力学半径分布。(d) 不同电场强度下P3BT溶液的log I(q)与log q关系,聚集体的分形维数(df)由log I(q)与log q线性拟合后的斜率获得。(e) P3BT在溶液中不同状态下的链构象和聚集结构示意图。

图4. (a,b) 不同电场强度下聚(3-十二烷基噻吩)和聚(3-己基硒吩)的2D-GIWAXS图。

综上,该工作探究了聚噻吩/聚硒吩类半刚性共轭高分子链的结晶行为,为理解和揭示共轭高分子的溶液链构象和聚集行为与薄膜晶型结构之间的关联提供了依据,从中获得的规律、机制有望推广到其它性能更加优异、合成难度要求更高的新型共轭高分子。该工作得到国家自然科学基金、上海市科委、上海同步辐射光源的支持。

论文第一作者为复旦大学博士生郭亚楠。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acsmacrolett.5c00163.

- 复旦大学彭娟教授 Adv. Sci.:外电场调控共轭高分子共晶促进载流子传输 2026-01-19

- 北大裴坚团队、张文彬团队《Adv. Mater.》:调控溶液态聚集实现共轭高分子的剪切诱导取向与高迁移率电荷传输 2026-02-24

- 复旦大学彭娟团队 Acc. Mater. Res.: 共轭高分子多尺度凝聚态结构的调控 2025-08-31

- 天大/国科大黄辉团队 Angew:硼酸酯直接转金属途径实现高效Suzuki?Miyaura聚合新范式 2025-06-24