冷表面上结冰和积冰常常给人类带来不便或灾难性的后果。被动防冰本是防止低温表面结冰的理想策略,但因难以克服降温过程中冰核形成的热力学驱动力,且传统设计方法依赖经验或试错,实际效果常不理想甚至适得其反。光热防冰虽提供了一种低成本、环保的主动防冰方案,但当前使用的光热材料因广谱吸光特性,始终面临效率提升与透明度维持难以兼得的矛盾。

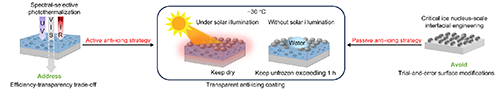

图1. 主被动协同的防冰策略

近期,河北工业大学白国英教授课题组及香港理工大学王钻开教授团队报道了一种主被动结合的新型透明防冰涂层设计策略(图1),其结合了:(1)一种非常规、非试错性的被动策略,通过纳米尺度(临界冰核尺度)的界面工程来提高冰核形成所需的热力学驱动力阈值(即冰成核自由能势垒);(2)一种主动光热策略,采用具有可见光透明性的光谱选择性材料。这种协同策略使设计的透明涂层上的水,在无阳光照射下、-25 °C(保守低温)乃至-30 °C(极端低温)中,能保持至少1小时不结冰;而在光照下持续不结冰。该方法简单、有效、通用,而且有望通过进一步减小界面工程化的尺度和优化材料类型(使用更加成核惰性的材料),制备出更优异的透明防冰涂层。相关研究成果以“Transparent Anti-icing Coating via Synergistic Nanoscale Interfacial Engineering and Spectral-Selective Photothermy”为题发表在Advanced Functional Materials期刊上。河北工业大学材料科学与工程学院李东升同学为第一作者。此研究工作得到国家自然科学基金、中央引导地方科技发展资金项目、天津市青年科技人才培养项目的资助支持。

图2. 结合主动和被动防冰策略的可见光透明涂层

如图2所示,针对获取真正基于抑制冰核形成的非试错式被动防冰方法这一问题,作者提炼了影响冰核形成的关键表面特性——界面尺寸,并提出一种将宏观界面分割至与成核相关尺度的纳米界面工程方法,以提高冰成核自由能势垒。针对当前光热材料在主动防冰中难以兼顾效率与透明性的问题,作者选用可见光透明的光热材料,以实现对太阳光谱的选择性吸收。具体而言,制备了预混近红外(CTB)和紫外光(MBBT)吸收材料的聚合物(如聚丙烯酸)涂层,并对其表面进行纳米结构化,使界面尺寸达到临界冰核尺度。该方法在保持高透明度的同时,赋予涂层显著的抑冰能力和光热性能。例如,在-30 °C的低温和高湿度下,涂层玻璃基板表面温度迅速上升至11 °C,维持无霜状态。

图3. 透明和光热性能

图2展示了涂层的透明性及光热性能。在1.0太阳光照下,涂层温度可快速上升40 ℃,即使在-40 ℃的温度下,涂层表面仍可以保持在0 ℃以上。在相同温升下,所设计涂层的透光率损失仅为宽光谱吸收光热防冰涂层的20%。

图4. 冰成核抑制能力

图4展示了涂层的冰成核抑制能力。使用该涂层后,玻璃基底的冰成核温度下降了2.4 ℃,在?29 ℃时,冰成核延缓时间延长了7545 s。通过计算界面相关因子f(m, x),发现涂层的引入的确增加了冰成核的自由能垒。此外,作者在聚合物固化过程中利用压印法直接赋予涂层固有的纳米结构,即通过改变表面化学,获得了冰成核能垒更高的涂层Nano-PMC-2。该涂层比玻璃基底的冰成核温度低3.2 ℃,在?30 ℃下比玻璃基底的冰成核延缓时间长2.2小时,且具有良好的环境耐久性。

图5. 涂层的主动和被动防冰性能

图6. 涂层的除冰和除霜性能

该工作是团队研究水相变调控及其应用的最新进展之一。团队在继揭示纯水结冰的微观图像之后(Nature 2019, 576, 437),又揭示了不同溶液体系中水结冰的机制(Nano Lett. 2025, 25, 2017),这充分证实了临界冰核存在的普适性,而且还给出了冰成核在简单纯水体系与复杂溶液体系中的统一物理图像,揭示了界面尺寸控制冰成核的奥秘。此外,团队还在研究表界面性质如何影响冰成核及水冷凝方面做出了一系列成果。例如,在表面化学影响冰成核方面,揭示了极性对冰成核的影响规律(Appl. Surf. Sci. 2022, 602, 154193; J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 11564)以及碳材料尺寸与氧含量耦合作用对冰成核的影响(J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 2950)。在界面形貌影响冰成核方面,首次从实验上揭示了纳米尺度凸、凹形貌对冰成核的影响规律(https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.5c02069),解决了不同报道之间以及实验结果与经典成核理论之间关于表面形貌对冰成核影响的矛盾。这些均为理想控冰材料的设计提供了指导。在表界面性质影响水冷凝方面,首次发现了影响冷凝成核的表面分子构象因素,提出了不同于传统的冷凝调控新策略,且可以拓展到水以外的其他物质的相变体系,从而开创了微观分子尺度上的特征变化影响水相变的新领域(Nat. Commun. 2024, 15, 3132)。最后,团队提出了基于控冰技术的材料聚集态控制新方法,通过可控地冻结含有二维材料(如MXene)的分散液,实现了可选择地、可逆地调节二维材料的有序堆积和单层剥离(Small 2024, 20, 2311218);通过合理使用控冰技术,完整保留了处于溶液分散状态时聚合物分子间(如聚乙烯醇及水溶性共轭聚噻吩)的相互作用,即对聚合物分子的分散状态和构象进行了固定,解决了发光共轭聚合物稀溶液在干燥形成固体时的荧光淬灭问题(Acta Chim. Sinica 2022, 80, 921)。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202513944

- 浙大长三角智慧绿洲创新中心未来环境实验室膜分离研究团队继Nat. Sustain.后再发Nat. Water:颠覆传统认知-纳米级电荷均匀性如何改写聚酰胺膜分离规则? 2025-09-16

- 杭电张鉴研究员团队 Small:具有纳米级高分辨率、动态可调的水凝胶基超表面 2022-10-30

- 浙大欧阳宏伟教授、山西医科大学第二医院段王平主任医师《Nano Lett.》: 人体膝关节里的“新”组织:薄如蝉翼,化力无形 2022-03-09

- 浙理工胡毅教授 Nano Energy:基于异质界面工程Janus结构复合纳米纤维膜实现高性能全固态锂金属电池 2025-05-20

- 中国科大龚兴龙教授团队 Small:界面工程辅助3D打印硅橡胶复合材料 - 协同优化抗冲击性能与电磁干扰屏蔽效能 2025-05-01

- 四川大学王延青 Carbon:离子掺杂与界面工程协同内外修饰 TiNb2O7 用于高性能锂离子电池 2025-03-21