在可降解生物材料的设计中,材料的降解寿命至关重要。降解太快,材料还没发挥作用就消失了;降解太慢,可能影响组织自身修复,甚至引发排异反应。那么,能不能任意调节体内植入材料的降解速度呢?来自密歇根州立大学刘心悦团队的最新研究提出,可以用机械拉伸来实时调节水凝胶降解速度。该成果发表于Journal of Materials Chemistry B,并获该杂志的 2025Emerging Investigators推选。

从分子到材料的科学设想

在分子层面,拉伸状态下的高分子链更容易发生化学键断裂。那么,宏观的水凝胶材料在受拉伸时,是否也能加快降解?宏观材料的降解和单根分子链相比,通常会更加复杂,因为还受到网络结构和分子扩散的影响。

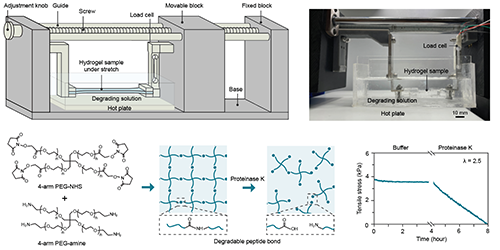

为了回答这个问题,团队选择了肽键交联的四臂PEG水凝胶(交联点可被蛋白酶 Proteinase K 特异性切断)作为模型材料,并搭建了实时力学监测平台。

水凝胶降解的实时监测平台

由于水凝胶是固体网络,很难用常规溶液分析手段(如GPC、NMR)直接观测降解过程中的化学变化。团队研发的平台可以在恒定应变下,实时记录维持拉伸所需的应力变化。在无降解条件下,应力保持稳定;加入蛋白酶后,水凝胶逐渐变软,而加载在两端的应力就随时间衰减,直至完全降解(图一)。

图一:通过实时监测拉伸应力来记录材料随时间降解过程。(上:实验平台,左下:四臂PEG水凝胶材料,右下:应力随时间变化曲线,应力下降代表降解)

拉伸越大,降解越快

通过上述的实验平台,团队测试了不同厚度和不同拉伸条件下材料降解的速度。团队观察到,拉伸可显著缩短降解时间。例如,厚度为5 mm的样品,在低拉伸比(λ = 2.0)降解需要3.5小时,而在高拉伸比(λ = 3.5)条件下降解会缩短到1.9 小时。不同厚度下,越厚的样品降解越慢,而拉伸对厚样品的加速效果会更明显。

图二:不同拉伸(2.0~3.5)和不同厚度(1~5mm)的水凝胶样品降解的特征时间对比统计。

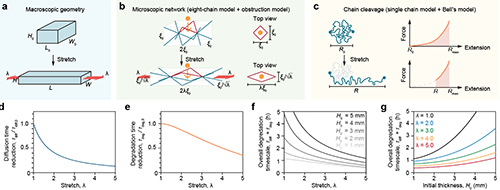

分析拉伸在多尺度的影响

为了深入理解机械拉伸如何影响降解过程,团队建立了多尺度理论模型,将影响因素拆分为三个层次:(1) 宏观几何变薄。拉伸减少了水凝胶厚度,酶扩散路径更短(图三a);(2) 网络网孔放大。拉伸扩大高分子网络的网孔,加快酶的扩散速度(图三b);(3) 分子链张力提升。被拉直的分子链更容易发生酶切断裂 (图三c)。模型预测的降解时间与实验结果高度吻合,并能够揭示一些实验表征难以直接观测到的结论。比如,在低到中等拉伸比时,宏观几何变薄效应占主导;而在高拉伸比时,分子链张力提升的作用更明显,直接加速分子键断裂(图三下)。

图三:机械拉伸对水凝胶降解的多尺度作用机制与理论验证。上图分别为宏观、网络、分子链三个尺度的效果示意。下图是理论预测,拉伸(stretch, λ)可以降低酶扩散时间(τdiff)、高分子链降解时间(τdeg)、材料降解时间(τdiff+ τdeg)。

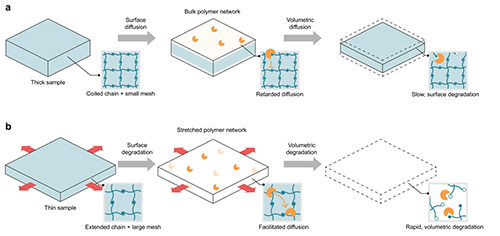

物理图像小结

在没有被拉伸的情况下,大尺寸的水凝胶通常受限于酶或者其他催化剂的缓慢扩散,降解反应往往只在表面逐渐进行,耗时长(5mm厚的样品需要 3.5 小时)。高拉伸(λ = 3.5)可显著促进酶渗透和键断裂,降解反应可以快速并且均匀的发生在整个水凝胶的体积内部,从而使降解时间缩短(5mm厚的样品 1.9 小时)。

图四:不同拉伸条件下的降解过程:(a)无拉伸时发生缓慢的表面降解,(b)有拉伸时发生快速的体积降解。

拉伸对药物释放的影响

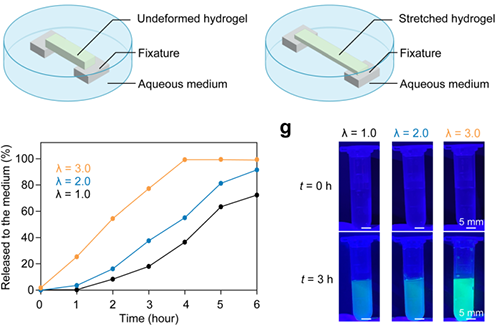

为了验证机械力调控降解在生物医学领域的潜力,团队将荧光微球作为模拟药物,封装在可降解PEG水凝胶中,并在不同拉伸条件下测试释放行为。结果显示未拉伸时候,4 小时仅释放约 35% 的微球;而在高拉伸情况下,4 小时内材料快速降解,即可实现完全释放。这一结果表明,未来可结合体内机械刺激(如关节运动、肌肉收缩)或外部力学作用(如超声、磁驱动)来实现植入材料的按需降解与药物精准释放,为个性化治疗提供新策略。

论文第一作者为美国密歇根州立大学化工与材料科学系博士生 Akhiri Zannat,通讯作者为密歇根州立大学化工材料系助理教授刘心悦。

课题组致力于利用先进的制造技术、分子工程和生物整合策略来增强新型软材料的设计和开发。详情参见课题组主页:https://www.xinyueliu.net/

欢迎有高分子、生物材料或者细胞培养经验,并对相关研究感兴趣的博士生申请者联系!

原文链接:https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/tb/d5tb01056j

- 复旦大学千海课题组 Angew:环状拓扑拉伸策略调控力敏分子反应性 - 开启智能力响应材料设计新方向 2024-11-29

- 国科大温州研究院郑立飞团队等 Nat. Commun.:基于机械力响应酶驱动的变形水凝胶 2024-01-09

- 吉大陈于蓝教授、肖冠军教授 Angew:基于“柔性活化”机制的可视化力敏基团实现力诱导荧光小分子的释放 2023-08-27

- 中科院理化所王树涛/张飞龙团队《Adv. Mater.》:在凝胶形状转变的调控研究方面取得新进展 2026-01-30

- 陕科大王学川/党旭岗、温州医科大郑漫辉 AFM:可注射自修复生物质基水凝胶生物粘合剂用于伤口愈合和可穿戴生物电子一体化 2026-01-30

- 浙大杨栩旭研究员、李铁风教授/复旦梅时良研究员 AFM:喷涂实现的多功能水凝胶适形皮肤 2026-01-28

- 宁波材料所陈涛/路伟/王静刚 Adv. Mater.:利用质量扩散相分离构筑按需和寿命可编程的室温磷光聚合物水凝胶 2025-11-25