面对日益加剧的温室效应和化石燃料枯竭危机,锂离子电池(LIBs)作为一种极具潜力的储能方案受到广泛关注。尽管科研人员已围绕提升 LIBs 性能开展了大量研究,但仍需进一步优化其快充性能、循环寿命和容量,以满足电动汽车与可穿戴电子设备的需求。负极材料的电化学性能是决定 LIBs 整体性能的关键因素,而商用石墨、硅、金属氧化物等传统负极材料已难以满足当前应用需求 —— 在循环过程中,这些材料易出现固体电解质界面(SEI)膜过厚、体积膨胀显著、锂枝晶生长等问题,导致电化学性能劣化。因此,开发高性能先进负极材料迫在眉睫。

铌钛氧化物(TiNb2O7,TNO)作为一种钛铌基氧化物,具有 1~3V 的高工作电位,可有效抑制锂枝晶生长,显著提升电池安全性;同时,其理论比容量高达 387 mAh/g,且循环稳定性与倍率性能优异,被视为 LIBs 最具潜力的负极材料之一。然而,与多数过渡金属氧化物类似,TNO 因禁带宽度较大,电导率较低,严重制约了其电化学性能的发挥。为充分挖掘 TNO 的电化学潜力,当前改性研究主要围绕提升其电导率展开,具体可分为 “内改性” 与 “外构建” 两类策略:内改性包括:1. 离子掺杂 - 在费米能级处引入杂质能级,缩小禁带宽度;2. 引入大离子半径异质离子 - 扩大晶格体积,加速 Li+扩散;3. 构建氧空位 - 降低 Li+扩散能垒,提升电导率。外构建则是在材料表面包覆导电碳层,形成核壳结构。

基于此,四川大学王延青特聘研究员课题组,在国际知名期刊ACS Applied Materials & Interfaces上发表题为“Mono-dispersed ultra-long single-walled carbon nanotubes enable the tough, binder-Free, and self-supporting TiNb2O7 thick electrode for high-rate Li-ion battery”的研究论文。文章第一作者为四川大学高分子科学与工程学院硕士研究生高凡,文章通讯作者为四川大学特聘研究员王延青。

本研究为提高负极材料的导电性和电化学性能提供了一种有效方法。本研究通过简单的溶剂热法合成了 V3+掺杂介孔 TNO 微球,并以单分散单壁碳纳米管(SWCNTs)同时作为 “导电剂”“粘结剂” 和 “集流体”,制备出具有活性的自支撑电极。V3+掺杂可显著缩小 TNO 的禁带宽度、扩大晶格体积,既提升电导率,又加速 Li+扩散;同时,离子掺杂还能增加氧空位含量,进一步优化 Li+扩散动力学与倍率性能。碳纳米管(CNTs)因比表面积大、易发生 π-π 堆积,普遍存在团聚问题,难以形成有效导电通路。本研究通过分散剂分子对 SWCNTs 进行表面改性,利用分散剂的静电排斥作用与空间位阻效应,实现了 SWCNTs 的稳定单分散(分散效率达 97%)。高分散性的 SWCNTs 在 TNO 微球表面形成具有力学强度的三维导电网络,不仅显著提升电导率,还可省去电化学惰性粘结剂;此外,单分散 SWCNTs 可替代集流体,实现自支撑负极的制备。综上,本研究通过 “内引入异质离子与氧空位 + 外构建 SWCNTs 三维导电网络” 的协同策略,大幅提升了 TNO 的电导率,进而优化其电化学性能:无粘结剂电极在 0.5C、7C 倍率下的比容量分别为 302.55 mAh/g、257.34 mAh/g,在 5C 倍率下循环 2000 次后比容量仍达 243.99 mAh/g;自支撑电极在 0.5C、10C 倍率下的比容量分别为 246.14 mAh/g、166.48 mAh/g,在 2C 倍率下循环 200 次后比容量为 196.75 mAh/g;组装的 LFP-SS//3V-SWCNT5-SS 全电池在 0.5C 倍率下循环 180 次后,比容量仍保持 115.36 mAh/g,在柔性储能器件中展现出巨大应用潜力。本研究提出的 “单分散 SWCNTs 构建三维导电网络以提升材料电导率” 的方法,以及制备的柔性自支撑电极,为可穿戴电子设备的发展提供了新方向。

本文要点

要点一:单壁碳纳米管分散液的制备

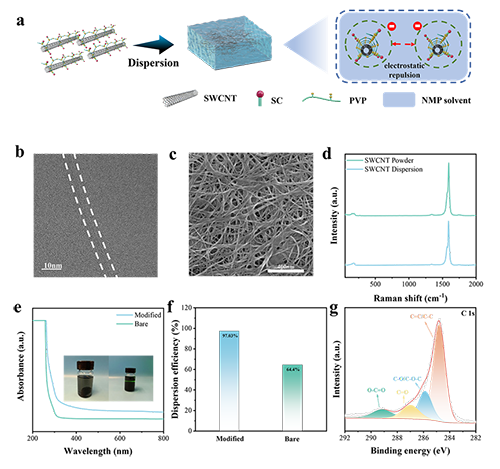

图1: a)SWCNTs 分散机制及电极制备过程示意图;b-c)单分散 SWCNTs 与分散剂结合的透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)图像;d)SWCNT 粉末及其分散液的拉曼光谱分析;e)紫外 - 可见(UV-vis)光谱数据;f)SWCNT 溶液的分散效率及分散效果;g)SWCNT 的高分辨 X 射线光电子能谱(XPS)C 1s 谱图。

碳纳米管(CNTs)因比表面积大、易发生 π-π 堆积,普遍存在团聚现象,难以形成有效导电网络,限制了其作为功能添加剂的应用。传统剪切或酸蚀刻法虽能一定程度分散 CNTs,但会破坏其高导电结构。本研究采用两步法实现 CNTs 的高效稳定分散:首先,将 CNT 粉末加入 NMP 溶剂中,在研磨等外力作用下,团聚的 CNT 团簇分散为单根 CNT,但因自身结构特性易再次团聚;此时,分散剂分子扩散至 CNTs 附近并吸附于其表面,通过调控分散剂与 CNTs 的比例,使分散剂分子以螺旋方式包裹 CNTs 表面,在保留 CNTs 高导电结构的同时,利用分散剂分子的偶极 - 偶极静电作用与空间位阻效应,抑制外界因素导致的 CNTs 团聚,实现稳定分散(图 1a)。

与多壁碳纳米管(MWCNTs)相比,单壁碳纳米管(SWCNTs)柔韧性更强、长径比更大,更易形成导电网络,且能赋予自支撑电极优异的力学强度,因此本研究选用 SWCNTs 作为导电剂。热重分析表明,SWCNT 样品纯度达 98.61%;SEM 表征显示了分散前 SWCNT 的微观形貌(图 S1)。将 SWCNT 分散液真空抽滤可获得导电网络膜,通过 SEM 与 TEM 对分散效果进行表征:图 1b 显示,SWCNTs 表面包裹螺旋状分散剂分子,实现了微观尺度的单分散;宏观上,改性后的 SWCNTs 在 NMP 中保持稳定分散,真空抽滤后可形成三维导电网络(图 1c)。拉曼光谱(图 1d)显示,SWCNT 粉末存在 D 峰(归因于少量无定形碳或结构缺陷)和强 G 峰;而 SWCNT 分散液的 D 峰极弱,G 峰强度基本不变,表明分散后的 SWCNTs 结构更有序,实现了单分散。通过紫外 - 可见吸收光谱进一步评估 SWCNTs 的分散效果:将 SWCNT 粉末与分散液分别加入 NMP 溶剂中,配制质量分数为 0.007% 的稀释液,经 10000 rpm 离心后,计算得二者分散效率分别为 64.4% 和 97.03%(图 1e、f)。这一结果源于聚乙烯吡咯烷酮(PVP)与 SWCNTs 表面的缠结作用(提升 SWCNTs 在 NMP 中的溶解度,提供空间位阻),以及胆酸钠(SC)中 SO??离子的静电排斥作用,二者共同形成稳定力,抑制 SWCNTs 团聚。抽滤所得 SWCNT 膜的 XPS C 1s 谱图(图 1g)显示,在 284.6 eV、285.8 eV、288 eV 和 289.5 eV 处分别出现对应 C=C 键、C-O/C-O-C 键、C=O 键和 O-C=O 键的特征峰,证明分散剂分子成功吸附于 SWCNTs 表面。此外,改性 SWCNTs 与 NMP 形成胶体溶液,呈现明显的丁达尔效应(图 1e),进一步证实 SWCNTs 具有优异的分散性。

要点二: P-SWCNTx 电极形貌、结构与电化学性能

图2: a-b)P-SWCNT3 电极的 SEM 图像;c-d)各电极的 X 射线衍射(XRD)图谱;e)P-SWCNTx 电极的倍率性能;f)P-SWCNTx 电极在 0.1C 倍率下的循环性能;g)P-SWCNTx 电极在 2C 倍率下的循环性能;h)P-SWCNT3 电极的恒电流间歇滴定(GITT)曲线。

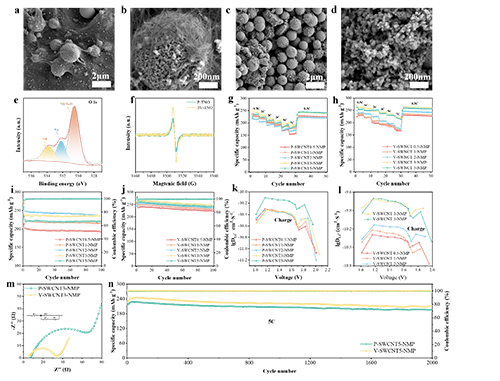

如图 2a-b 所示,当 SWCNT 粉末作为导电剂时,易发生团聚形成胶束,无法构建有效导电结构,电极实际导电效果接近无导电剂状态;图中多孔微球为合成的 V-TNO。XRD 图谱(图 2c)显示,合成的 V-TNO 所有衍射峰均与 Wadsley-Roth 型 TNO 相(JCPDS No. 39-1407)高度匹配,且未检测到明显的 TiO2或 Nb2O5杂质相,表明样品纯度较高。高分辨 XRD 图谱(图 2d)显示,V3+掺杂使衍射峰向低角度偏移,表明 V-TNO 晶格体积增大 - 这是由于离子半径更大的 V3+进入 TNO 晶格,晶格膨胀拓宽了 Li+扩散通道,从而提升 Li+扩散动力学。然而,导电剂与电化学惰性粘结剂的加入会显著降低电池性能:随着 SWCNT 粉末含量增加,电化学性能有所提升,但 SWCNTs 团聚问题未解决,无法形成有效导电网络。当导电剂含量为 3% 时,电池电化学性能最佳 - 此时 SWCNTs 虽仍有团聚,但在体系中分布较均匀,可形成次优导电网络;当 SWCNT 含量增至 5% 时,过量团聚的 SWCNT 胶束形成更大聚集体(类似二次颗粒),破坏原有次优导电网络,导致导电通路减少。仅依靠 P-TNO 介孔微球结构,性能最佳的 P-SWCNT3 电极在 0.5C、5C 倍率下的比容量分别为 228.86 mAh/g、156.76 mAh/g(图 2e),在 2C 倍率下仅能稳定循环 600 次,最终比容量为 167.71 mAh/g(图 2g)。

要点三: P/V-SWCNTx-NMP 电极表征

图3: 图3 a-b)P-SWCNT3-NMP的扫描电子显微镜图;c - d)V-SWCNT3-NMP的扫描电子显微镜图;e)V - SWCNT3 - NMP的X射线光电子能谱高分辨率e)O 1s光谱;f)P - TNO和V - TNO的电子顺磁共振光谱;g - h)P - SWCNTx - NMP和V - SWCNTx - NMP电极的倍率性能;i - j)P - SWCNTx - NMP和V - SWCNTx - NMP在0.1C下的循环性能;k - l)P-SWCNTx-NMP and V-SWCNTx-NMP电极的DLi+;m)SWCNT3-NMP and V-SWCNTx-NMP的电化学阻抗谱拟合结果;n)PSWCNT5 - NMP和V-SWCNT5-NMP在5C下的循环性能。

图 3 展示了 P-SWCNTx-NMP 与 3V-SWCNTx-NMP 电极的表征与测试结果。SEM 图像显示,SWCNTs 形成三维导电网络,介孔微球状 TNO 缠绕于网络中,证实 SWCNT 分散液实现了稳定单分散,可作为有效导电剂(图 3a-d)。两类电极的唯一区别在于活性物质(P-TNO 与 V3+掺杂 TNO):V3+掺杂可有效拓宽 Li+扩散通道、提升 Li+扩散动力学、缩小禁带宽度。电子顺磁共振(EPR)测试表明,V3+掺杂在 TNO 中引入大量氧空位(图 3e-f);氧空位含量增加使孤电子数量增多,既提升电导率,又降低 Li+扩散能垒。

电化学测试显示,当 SWCNT 分散液添加量为 3% 时,电极性能最佳,表明该含量足以构建高效导电网络;当 SWCNT 分散液添加量增至 5% 时,虽无明显团聚,但因 SWCNTs 不参与容量贡献,电极质量比容量有所下降(图 3g-j)。V-SWCNT3-NMP 电极性能优于 P-SWCNT3-NMP:在 0.5C、7C 倍率下,V-SWCNT3-NMP 的比容量分别为 265.13 mAh/g、221.41 mAh/g(P-SWCNT3-NMP 为 246.53 mAh/g、189.59 mAh/g);在 5C 倍率下循环 2000 次后,V-SWCNT3-NMP 的比容量仍达 210.99 mAh/g(P-SWCNT3-NMP 为 185.77 mAh/g)(图 3g-h、n 及图 S4e-f)。

要点四:无粘结剂电极制备、形貌与性能

电池性能受活性材料本征特性与电极结构的共同影响。传统电极制备中,需使用聚偏氟乙烯(PVDF)粘结剂将活性材料、导电剂与集流体粘结,但电化学惰性的 PVDF 不仅会阻碍电子迁移(降低电导率),还会增加电极质量(降低能量密度),因此无粘结剂电极的研究备受关注。本研究利用 SWCNTs 优异的力学性能与高效网络结构,制备了无粘结剂电极(命名为 V-SWCNTx-BF)(图 3a)。V-SWCNTx-BF 电极省去电化学惰性粘结剂,显著提升电子与电荷传输效率。

图 4b-c 显示,SWCNTs 保持稳定单分散,无明显团聚现象,且相互连接形成三维导电网络,V-TNO 介孔微球通过物理缠绕嵌入网络中,进一步提升电导率。SWCNTs 的优异力学性能为三维导电网络提供了足够的机械强度,确保无粘结剂状态下电极结构稳定。

去除 PVDF 粘结剂后,所有 V-SWCNTx-BF 负极的比容量均显著提升,其中 V-SWCNT5-BF 电极的比容量最接近 TNO 的理论值,在 0.5C 倍率下达 306.17 mAh/g(图 4e 及表 S3)。V-SWCNT5-BF 电极在 0.5C、1C、2C、3C、5C、7C 倍率下的比容量分别为 302.55 mAh/g、289.4 mAh/g、285.91 mAh/g、281.33 mAh/g、274.53 mAh/g、257.34 mAh/g(图 4d) - 粘结剂的去除减少了电极中电绝缘材料的覆盖,大幅提升电子转移效率与电化学反应速率。在 5C 倍率下循环 2000 次后,该电极比容量仍保持 243.99 mAh/g,容量损失仅 11.2%(图 4f),这归因于 SWCNT 网络的力学性能可抑制 TNO 在循环过程中的体积变化。

图 4f 显示,当 SWCNT 分散液添加量仅为 0.5 wt% 时,电极在 5C 倍率下容量衰减显著 - 这是由于无粘结剂时,稀疏的 SWCNTs 无法维持电极结构稳定;随着 SWCNT 含量增加,循环稳定性逐步提升,表明适量 SWCNTs 可提供充足的机械强度。此外,该负极浆料仅去除粘结剂,其余组分添加量与其他系列电极一致,既增加了 TNO 与 SWCNTs 的接触面积,又减少了因粘结剂导致的 SWCNT 轻微团聚,因此电极电化学性能随 SWCNT 含量增加而提升。

通过 GITT 测试分析 Li+扩散动力学(图 4h 及图 S6),结果显示,随 SWCNT 含量增加及三维导电网络形成,Li+扩散系数(D Li+)显著提升。采用 EIS 评估无粘结剂状态下电极的电荷传输速率与离子扩散能力:当 SWCNT 含量≥1 wt% 时,各电极的 Rct 均小于相同 SWCNT 添加量的前期电极(表 S5),其中 V-SWCNT3-BF 与 V-SWCNT5-BF 电极的 Rct 分别为 27.19 Ω、22.96 Ω(图 4g)。这一显著提升源于更高效、更密集的三维导电网络,以及无电化学惰性粘结剂的设计,二者共同加速了电子与离子的传输速率。

要点五:自支撑电极结构、形貌、力学及电化学性能

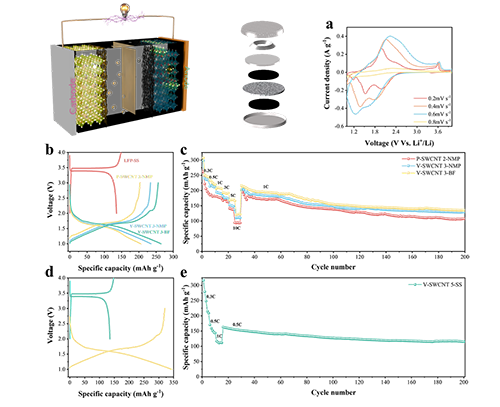

传统电极采用金属集流体,不仅会降低电池的质量比容量与电荷转移速率,还可能在机械弯曲场景(如柔性可穿戴电子设备)中引发安全风险。因此,开发高容量、经济可行的无粘结剂柔性自支撑电极具有重要意义。本研究将负极材料与 NMP 溶剂混合后,通过真空抽滤制备出厚度 > 11 mg/cm2 的厚电极,所得自支撑负极的微观形貌与化学组成通过 SEM 与 EDX 表征:在抽滤作用下,单分散 SWCNTs 仍保持高度分散状态(无明显团聚),形成三维蛛网式导电结构,且紧密缠绕在 TNO 微球表面(图 5d);高倍 TEM 图像清晰显示单根 SWCNTs 与 TNO 的粘附状态(图 5c)。EDX 分析中,C 元素分布与 SEM 图像高度吻合,表明 SWCNTs 形成的导电网络紧密包裹 TNO 微球(图 S7);根据 TiNb2O7(TNO)的分子式,Ti 与 Nb 的原子比为 1:2,因此 EDX 中 Nb 信号强于 Ti 信号;由于 SWCNT 网络对 TNO 的紧密包裹,Ti 与 Nb 信号较弱,但二者分布一致,证实 TNO 合成成功(图 5e)。

为评估自支撑负极的结构稳定性及其在可穿戴电子设备中的应用潜力,对其柔性与力学性能进行了系统测试:图 5f 显示,自支撑负极具有优异的柔性,可实现不同程度的折叠与卷曲,并能恢复初始形状,还可加工成纸飞机、纸鹤等多种形态;拉伸测试表明,V-SWCNT5-SS 自支撑电极的力学性能优异,至少可承受 2.17 MPa 的应力与 3.36% 的应变(图 5g-h),表明该电极在电解液环境中受压时仍能保持良好结构。

自支撑负极的电化学性能测试结果显示:V-SWCNT5-SS 电极在 0.2C、0.5C、1C、2C、5C、10C 倍率下的比容量分别为 246.14 mAh/g、239.47 mAh/g、228.24 mAh/g、209.82 mAh/g、189.75 mAh/g、166.48 mAh/g,在 0.5C 倍率下循环 100 次后比容量为 224.68 mAh/g(图 5i-j);该半电池负极在 2C 倍率下循环 200 次后,比容量仍保持 196.75 mAh/g(容量保持率 77.8%)(图 5m)。值得注意的是,当 SWCNT 含量增至 10 wt% 时,电极的循环稳定性与质量比容量较 V-SWCNT5-SS 显著下降,这是由于 SWCNTs 不参与储能,过量添加会导致电极结构脆化。

为进一步探索自支撑负极的应用潜力,制备了厚度分别为 19.9 mg/cm2、39.8 mg/cm2、59.7 mg/cm2 的电极,并测试其倍率与循环性能(图 S9):结果显示,过厚的自支撑电极性能较差,仅 19.9 mg/cm2 的电极表现出中等电化学性能。相反,EIS 与 GITT 结果表明,无粘结剂、无金属集流体的自支撑电极具有更快的电荷转移速率(Rct=20.85 Ω)与显著提升的 Li+扩散动力学(图 5k-l 及图 S10)。

要点六:不同电极的储能机制研究

图 6a 与图 S18 分别为 V-SWCNT5-SS 与 V-SWCNT5-BF 电极的原位 XRD 结果:无粘结剂自支撑电极的储锂过程为 Li?在 TNO 晶格间隙与空位中的放电嵌入 / 充电脱嵌;V-SWCNT5-SS 电极的 (-1,0,1) 衍射峰在充放电后恢复至初始位置,表明三维导电网络提升了循环稳定性。通过紫外 - 可见吸收光谱计算各电极的禁带宽度(图 6b-c):与 P-SWCNT3 电极相比,采用 SWCNT 分散液构建导电网络的电极禁带宽度显著降低。对比 V-SWCNT5-BF、V-SWCNT--NMP 与 P-SWCNT3-NMP 电极可知:1. V3?掺杂在费米能级处引入杂质能级,缩小了价带与导带间的能隙;2. 氧空位的引入增加了孤电子数量;3. 无粘结剂设计提升了电荷与离子传输速率。最终,无金属集流体的自支撑电极通过三维蛛网式导电网络进一步提升了 TNO 的电导率,使禁带宽度大幅降低。

要点七:全电池性能分析

图 7 a)LFP-SS//3V-SWCNT5-SS 全电池在不同扫描速率下的 CV 曲线;b)LFP-SS、P-SWCNT3-NMP、3V-SWCNT3-NMP、3V-SWCNT5-BF、3V-SWCNT5-SS 电极的恒流充放电曲线;c)LFP-SS//P-SWCNT3-NMP、LFP-SS//3V-SWCNT3-NMP、LFP-SS//3V-SWCNT5-BF 全电池的倍率与循环性能;d)3V-SWCNT5-SS 电极的恒流充放电曲线;e)LFP-SS//3V-SWCNT5-SS 全电池的倍率与循环性能

为探索无粘结剂自支撑电极的应用前景,本研究以商用磷酸铁锂(LFP)为正极,组装全电池。由于自支撑负极厚度 > 11 mg/cm2,需采用相同方法制备自支撑正极以满足 N/P 比 = 0.95,最终形成 LFP-SS//3V-SWCNT5-SS 全电池。图 7b 为该全电池在 0.2~0.8 mV/s 扫描速率下的 CV 曲线,显示三对氧化还原峰;同时测试了各电极的恒流充放电曲线:半电池中,LFP-SS 正极的工作电压范围为 2.0~4.0 V,3V-SWCNT5-SS 负极的工作电压范围为 1.0~3.0 V(图 7b-d)。

在所有全电池中,LFP-SS//3V-SWCNT5-BF 全电池表现出最佳的倍率性能与循环稳定性:在 0.3C、0.5C、1C、3C、5C、10C 倍率下的比容量分别为 259.52 mAh/g、226.52 mAh/g、207.91 mAh/g、191.89 mAh/g、168.82 mAh/g、121.94 mAh/g,在 1C 倍率下循环 170 次后比容量仍达 135.48 mAh/g(图 7c),凸显了无粘结剂 TNO 负极的应用潜力。自支撑 LFP-SS//3V-SWCNT5-SS 全电池在 0.3C、0.5C、1C 倍率下的比容量分别为 253.69 mAh/g、154.24 mAh/g、113.27 mAh/g,在 0.5C 倍率下循环 185 次后比容量仍保持 115.36 mAh/g(图 7e),在柔性可穿戴电子设备中展现出巨大应用价值。

文章链接

Mono-Dispersed Ultra-Long Single-Walled Carbon Nanotubes Enable the Tough, Binder-Free, and Self-Supporting TiNb2O7 Thick Electrode for High-Rate Li-Ion Battery

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsami.5c06097

通讯作者简介

王延青特聘研究员简介:四川大学特聘研究员,博导,四川省青年人才,国家制革技术研究推广中心特聘专家,四川省专家服务团专家。入选四川大学“双百人才工程”计划(2019-2023),日本学术振兴会(JSPS)外国人特别研究员(2015-2017)。2010年硕士毕业后去日本留学,于2014年获日本北海道大学理学博士学位,毕业后在北海道大学、东京大学及日本企业(日本トリム)从事纳米碳材料的基础及应用研究。在日本期间,主持日本学术振兴会(JSPS)青年学者项目。

2019年加入四川大学高分子科学与工程学院高材系独立开展研究工作,成立先进碳与能源材料应用研究室。主要从事超长碳纳米管的单分散原理、碳基材料的设计制备及其在能源、环境相关领域的应用研究,主要包括:超长碳纳米管在非/弱极性有机体系的分散研究、新型低添加、高倍率快充锂电池导电剂、低温锂电池负极、钠电池硬碳负极、电磁屏蔽/吸波材料、超级电容器、碳基导热/散热材料、柔性显示材料、先进高分子功能材料等,作为第一作者或通讯作者在Advanced Functional Materials、Advanced Science、Nano Energy、Research、ACS Applied Materials & Interfaces、Journal of Materials Chemistry A、Chemical Engineering Journal、Small、Journal of Power Sources、Carbon、Nanoscale等期刊上发表80篇论文,累计引用2500余次。部分成果选为ESI高被引论文(3篇)和期刊封面文章

回国后主持国家自然科学基金委NSAF联合基金重点项目课题、人社部中国留学人员回国创业启动支持计划(重点类)、四川省科技厅国际科技创新合作项目、四川大学高层次人才引进项目、校地合作项目(自贡、遂宁)、企业项目等近10项。申请、授权中国发明专利30余项、美国专利2项、日本专利2项。研究成果获得了山东省科技进步一等奖、国家优秀自费留学生奖学金、中国专利优秀奖(2项)、山东省专利奖、第二届全国博士后创新创业大赛铜奖、四川省特聘专家、JSPS外国青年学者研究奖励、北海道大学私费外国人留学生特待制度、四川大学优秀科技人才奖,入选四川省天府峨眉计划创业领军人才、蓉漂计划、江苏省双创人才、盐都特聘专家等。2024-2025年受邀在江苏省常州市新北区科技局挂职副局长。

课题组主页:https://www.x-mol.com/groups/wangyanqing

- 华南理工殷盼超教授 JPCL:颗粒基软结构材料的设计与构效关系研究 2024-04-28

- 广东工业大学谭剑波-张力课题组 Macromolecules:可规模化制备单分散表面功能聚合物微球的新方法 2023-09-20

- 四川大学王延青 Carbon:单分散修饰超长单壁碳纳米管/芳纶纳米纤维制备兼具焦耳热性能的高强度电磁干扰屏蔽膜 2023-08-03

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Angew:D-A型COF异孔工程构建高倍率锂离子电池正极材料 2025-09-07

- 四川大学陈显春、王延青Carbon:通过氟调节策略优化具有扩散与赝电容效应混合的碳包覆Li4Ti5O12用于高倍率低温锂离子电池 2024-04-18

- 贵州大学黄俊特聘教授/谢海波教授、南昌大学陈义旺教授 Angew:多功能纤维素纳米晶电解液添加剂助力超高倍率和无枝晶锌阳极 高分子科技 2024-02-04

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组 Chem. Sci.:铜介导双极性卟啉基CMP协同优化孔道结构与电化学活性用于高容量快充锂离子电池 2025-05-24