锂离子电池(Lithium ion batteries, LIBs)作为推动社会变革的革命性技术,已成为当前主要的储能选择之一,尤其在蓬勃发展的低空经济领域(包括无人机和轻型运动飞机)得到广泛应用。这使得市场对轻量化、高倍率容量储能设备的需求日益增长。作为电池最核心的组件,正极材料显著影响着锂离子电池的性能与重量设计。因此,开发兼具轻量化、高倍率容量和稳定性的正极材料已成为当务之急。异孔形共价有机框架(Heteroporous Covalent organic frameworks, HCOFs)是一种具有kgm拓扑结构兼具多种孔隙类型的COFs。由于其多功能孔道环境和尺寸效应,HCOFs成为高性能LIBs中极具应用前景的正极材料。合理设计高离子传导(σe)和高离子扩散(σions)协同优化的HCOFs预期可用于制备高倍率容量正极材料。

近日,东华大学材料科学与工程学院、先进纤维材料全国重点实验室廖耀祖/吕伟课题组采用异孔工程策略,通过一锅希夫碱反应设计同步优化σe和σions的D-A型COFs(HDA-COFs,图1)

图1 HDA-COF设计概念图

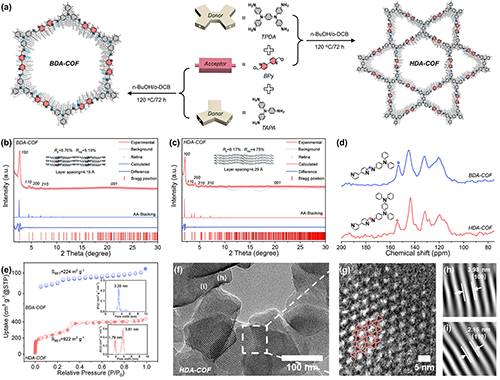

为了充分说明HDA-COF的优异性能,课题组同样合成了一种具有单一介孔的COFs(BDA-COF)。通过结构与形貌测试表征(图2),BDA-COF与HDA-COF通过席夫碱反应成功合成,PXRD与结构模拟证实其分别具有hcb拓扑(单介孔3.45 nm)和kgm拓扑(双孔2.23/4.46 nm)结构。固态13C NMR与FT-IR验证了亚胺键形成。氮气吸附测试显示HDA-COF具有更高的BET比表面积(922 m2/g)和异孔结构(微孔1.79 nm+介孔3.81 nm),孔隙率达51%,优于BDA-COF(224 m2/g,孔隙率13%)。TEM观测到HDA-COF的六边形孔道结构和晶格条纹(3.98 nm和2.15 nm),与AA堆叠模型预测一致,证实其高结晶性与结构有效性。

图2 结构与形貌表征

通过DFT计算研究了三种COF材料的电子与离子传输机制(图3)。MESP和HOMO-LUMO分析表明,富电子区(亚胺和吡啶N)和缺电子区(三苯胺)分别支持n型与p型氧化还原反应,赋予材料双极化电荷存储能力。HDA-COF具有更窄的能带间隙(2.29 eV)和更高的HOMO能级(-4.77 eV),电子电导率(5.1×10-14 S/cm)优于其他COF,表明其异孔结构促进给体-受体型电子传导。离子结合能刚性扫描显示,六边形介孔更利于离子扩散,三角形微孔虽增强锂离子结合但限制传输动力学,证明HDA-COF中双孔协同实现了高效的电荷转移。

结合DFT计算与多种非原位光谱表征技术,证实了BDA-COF与HDA-COF框架中活性位点的一致性与双极化氧化还原特性(图4)。结果表明,放电时吡啶/亚胺位点可结合4个Li+,充电时三苯胺单元可逆结合PF6-。非原位EPR谱显示充放电过程中自由基信号强度的可逆变化,FT-IR和XPS进一步验证了高低电压区间内C═N(n型反应)与PF6-(p型反应)的可逆嵌入与脱出,证实了材料具有明确且可逆的双极化反应机制。

图3 HDA-COF中的电子传导和离子扩散

图4 电荷存储机理

图5 电化学性能表征

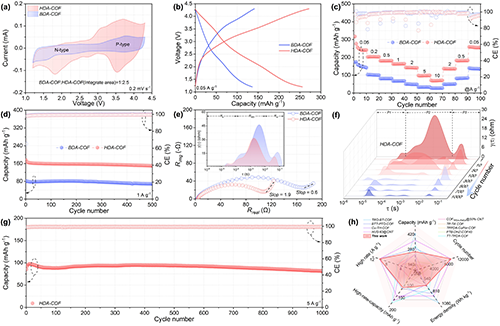

HDA-COF凭借异孔D-A工程展现出显著增强的电化学性能(图5)。其放电比容量在0.2 A g-1下达251 mAh g-1,优于BDA-COF(220 mAh g-1),且在10 A g-1高倍率下仍保持71 mAh g-1。循环500次后容量保持率为85%,远高于BDA-COF的49%。EIS表明HDA-COF具有更低的电荷转移电阻(11.5 Ω)和更高的离子扩散速率,证实其多孔结构有效提升了电子/离子传输效率和反应可逆性,使其在高负载条件下仍具有优异的长循环和高倍率性能。

通过异孔D-A工程,HDA-COF在高质量负载下显著提升了电子和离子传输性能(图6)。其表面控制电容占比达78%,高于BDA-COF(73%),且离子扩散系数(~7.9×10-10 cm2 s-1)与电荷转移速率(反应速率~4.1×10-6 mol s-1 m-2)均优于对比材料。更低的电荷转移电阻(44 Ω)和活化能(0.50 eV)表明异孔结构有效促进了电解液渗透和活性位点利用,协同增强了表面控制与扩散控制电容,实现了电子传输与离子扩散的高效匹配。

图6 离子扩散和电荷转移行为

东华大学材料科学与工程学院博士生段举为本论文的第一作者,通讯作者为廖耀祖教授和吕伟副研究员。相关成果近期以“Heteroporous Donor-Acceptor Covalent Organic Framework Cathode for High-Rate-Capacity Lithium-Ion Battery”为题作为Hot paper发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。该工作得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、上海市优秀学术带头人计划、上海市关键技术研发计划、教育部长江学者奖励计划、上海市自然科学基金、先进纤维材料全国重点实验室基金、中央高校基本科研业务费专项资金等资助。

原文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202517853

- 上海有机所黄晓宇研究员、华理冯纯研究员等 JACS:长度/组成精确可调的给体-受体型共轭聚合物基纳米纤维构建的通用策略 2024-09-12

- 汕头大学张和凤教授团队 Macromolecules:通过构建D-A型簇实现马来酰亚胺类非共轭聚合物的红色荧光发射 2024-04-15

- 湖南科技大学曹新秀《Polymer》: D-A型共轭聚合物晶体形成机理——扩散-构象转变理论 2022-04-07

- 东华大学廖耀祖/吕伟课题组、西安交通大学王嘉楠教授 AFM: 咪唑基离子化COF纳米纤维骨架构建快充准固态锂金属电池 2025-09-14

- 中南大学喻桂朋教授团队 Adv. Sci.:通过氢键交换诱导的微相分离建立COF“A&B”凝胶 2025-09-03

- 浙江大学刘平伟、史胜斌团队 Macromolecules:共价有机框架取向链增长的高性能聚烯烃 2025-08-27

- 四川大学王延青 ACS AMI:单分散超长单壁碳纳米管制备高倍率快充锂离子电池:高韧性、无粘结剂、自支撑铌钛氧化物(TiNb2O7)厚电极 2025-08-26